Logbook

3 Giugno 2021

Renzo Guardenti, In forma di quadro. Note di icono...

Iari Iovine, «Sinestesieonline»

L’indagine sull’iconografia teatrale è stata da sempre oggetto di studio di Renzo Guardenti, docente di Storia del Teatro e dello Spettacolo presso l’Università degli Studi di Firenze e direttore dell’Archivio di iconografia teatrale «Dionysos». L’argomento iconografico, tessuto connettivo imprescindibile nelle ricerche di ambito artistico-teatrale, trova ora nuovo sviluppo con la pubblicazione del volume In forma […]

1 Giugno 2021

In forma di quadro. Note di iconografia teatrale

Massimo Bertoldi, «Il Cristallo»

La confezione editoriale del volume In forma di quadro. Note di iconografia teatrale di Renzo Guardenti presenta 148 pagine che raccolgono saggi compilati dallo studioso fiorentino lungo vent’anni di ricerca e poi un corpo di 167 figure di supporto non decorativo, ma funzionale in quanto strumento necessario per lo studio dei rapporti intercorrenti tra teatro […]

9 Maggio 2021

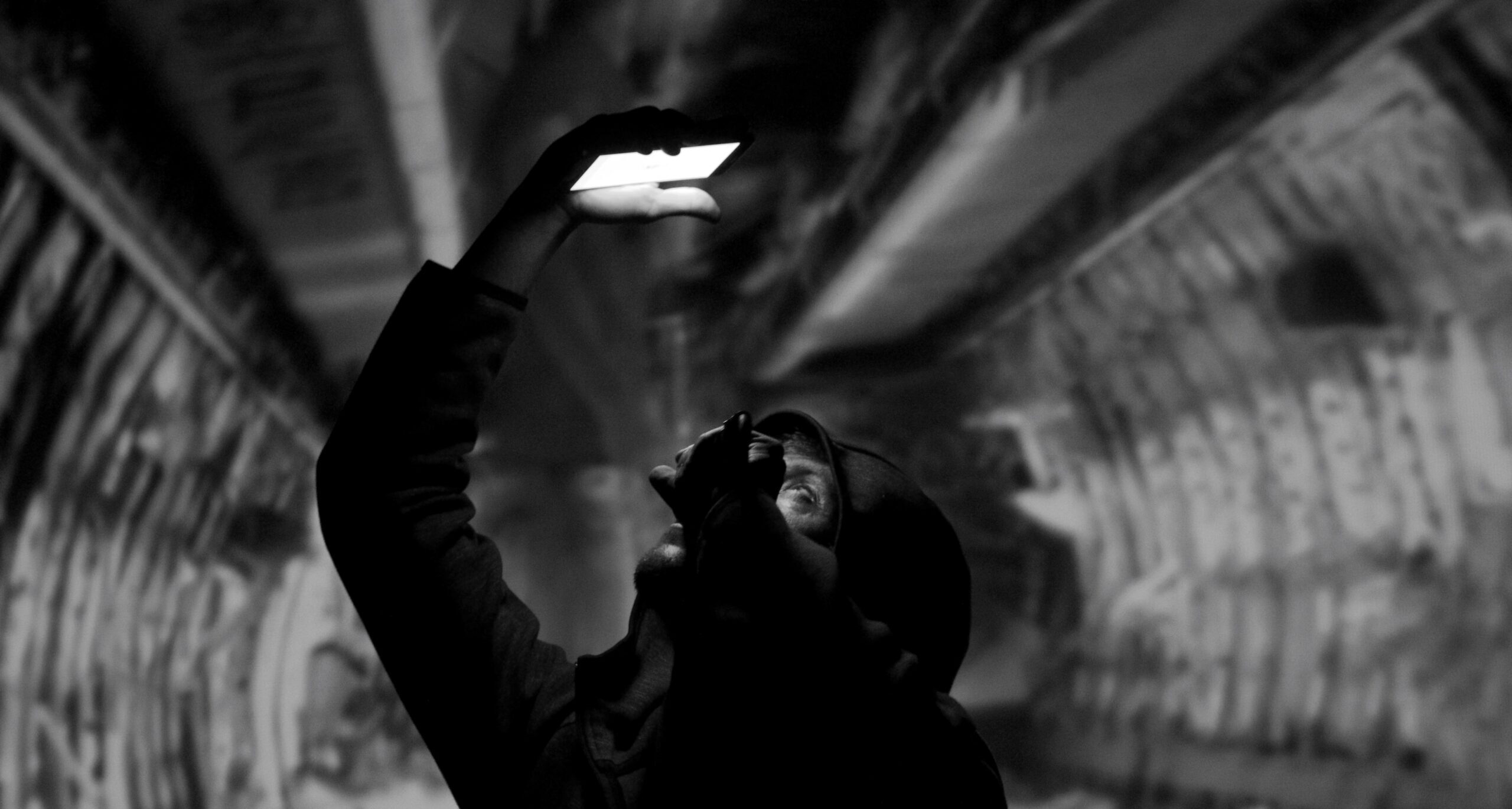

The Global City: presentazione del libro e intervi...

Matteo Carriero, «LibriNews»

Raccontare il lavoro della Compagnia Instabili Vaganti significa addentrarsi nel loro mondo, cosparso della polvere del palcoscenico ma costruito su quattro continenti. Un viaggio che da Genova si sposta, nel tempo e nello spazio, rievocando sprazzi di storia – come il ’68 a Città del Messico – ma sollecitando, nel contempo, un confronto continuo con […]

7 Maggio 2021

Il teatro di Totò dal 1932 al 1946 in un prezioso...

Irene Antonella Marcon, «Caleno24Ore»

In questo prezioso libro a cura di Goffredo Fofi viene raccolto Il teatro di Totò (Cue Press, 269 pagine, 34,99 Euro) del periodo 1932-1946. Prima di divenire nel cinema un impareggiabile attore comico, Totò fu – negli Anni Trenta – uno dei massimi interpreti del teatro della tradizione popolare napoletana. Nel volume i lettori troveranno […]

Vincenzo Blasi, Teatri greco-romani in Italia

Diana Perego, «Drammaturgia»

Il volume di Vincenzo Blasi è dedicato a Khaled al-Asaad, l’archeologo siriano giustiziato nel 2015 dai miliziani jihadisti per essersi rifiutato di rivelare dove fossero nascosti i tesori di Palmira, il cui teatro romano fu poi parzialmente distrutto il 21 gennaio 2017. A partire da questo tragico avvenimento l’autore esprime «l’attaccamento ad un concetto di […]

18 Aprile 2021

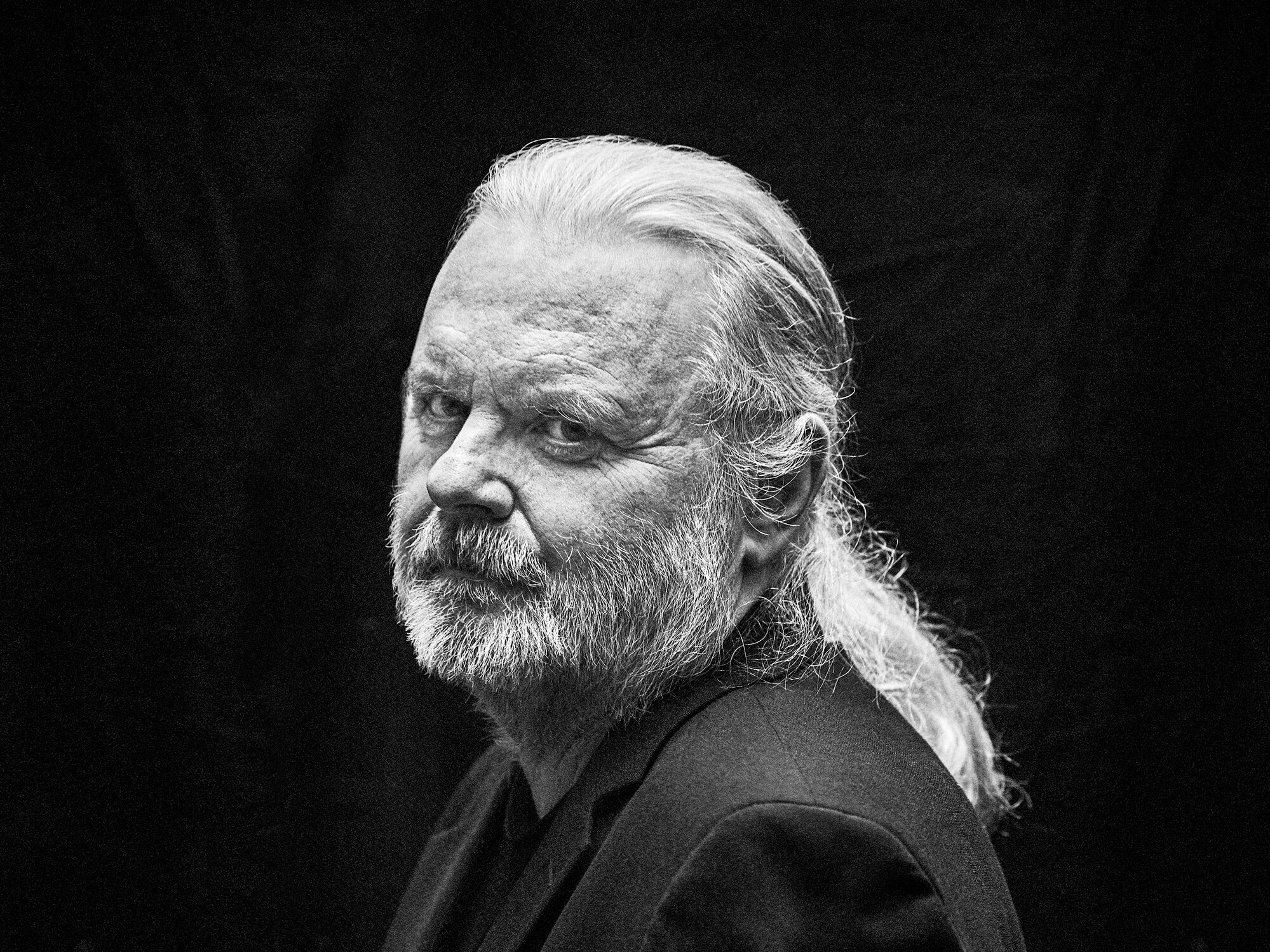

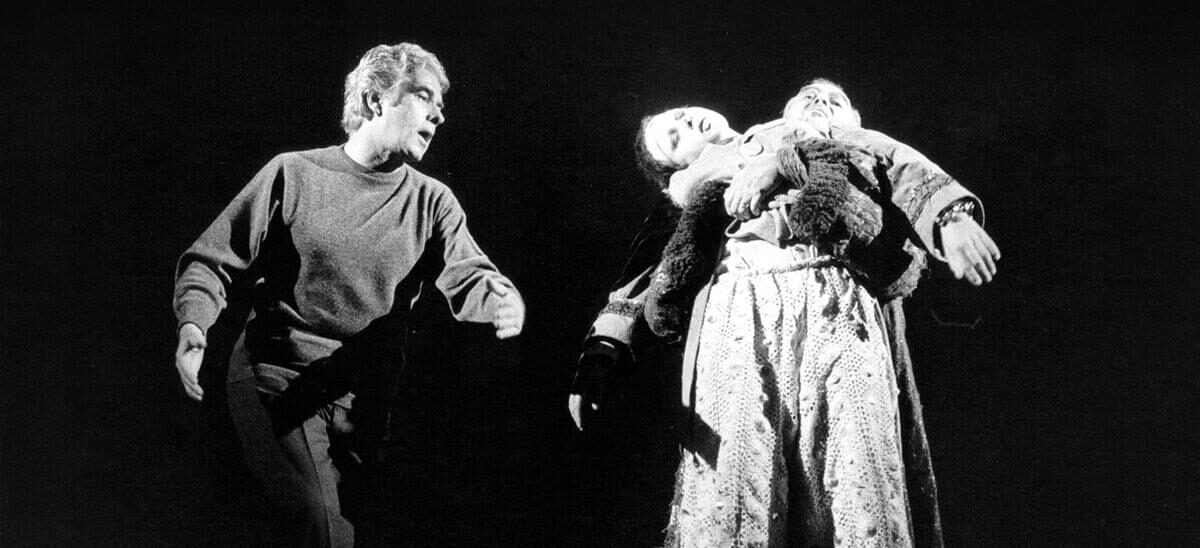

Giorgio Strehler: cuore, pancia, cervello e sesso

Maurizio Porro, «Corriere della Sera»

È sempre l’ora di un centenario: l’anno scorso è stato ricordato Federico Fellini, mentre Gianrico Tedeschi e Franca Valeri ci hanno pensato da soli a soffiare sulle candeline del 2020; nel 2022 ci saranno Pier Paolo Pasolini e Ugo Tognazzi e nel corso del 2021 ci sono anniversari intestati a grandi personalità come Leonardo Sciascia, […]

18 Aprile 2021

Titina: l’artefice magica dei De Filippo

Francesco Canessa, «Corriere del Mezzogiorno»

«Sebbene Filumena Marturano sia stata allestita in molti teatri stranieri e abbia avuto in Italia altre non meno brave attrici, la vera immagine della protagonista rimane indissolubilmente legata alla sua prima, grande interprete che si preoccupò di rendere la persona di Filumena creatura di vita, personaggio reale ed umano, contribuendo a personificare sulla scena uno […]

13 Aprile 2021

Il corso monografico in Statale diventa un libro p...

Sara Chiappori, «la Repubblica»

Il teatro? Uomini che si mettono insieme per salvarsi l’uno con l’altro. Parola di Giorgio Strehler, che torna protagonista nel centenario della nascita ben oltre il dovere della ricorrenza. Nelle aule universitarie, per esempio, che saranno anche virtuali a causa della pandemia, ma si scaldano comunque al cospetto del gigante della regia del Novecento. Certo, […]

8 Aprile 2021

Teatro di Rémi De Vos

Massimo Bertoldi, «Il Cristallo»

«De Vos scrive testi scottanti sul declino dell’Occidente, sui problemi del lavoro, sulla violenza razzista, maschilista e omofobica e sulla disgregazione della coppia borghese […], passati al setaccio dell’umorismo e del grottesco, rivelando l’assurdità delle ideologie dominanti». Così Siro Ferrone introduce questa interessante raccolta di testi del francese Rémi De Vos, che vanta un lusinghiero […]

Parole che disvelano la verità: Barabba di Antoni...

Nicola Arrigoni, «La Provincia di Cremona»

È ancora l’interrogativo «Quem qaeritis?» che frulla nella testa. È il cercare, il chi o il cosa è un puro accidente. E la ricerca è nella parola che dischiude mondi che – non solo in teatro – dice e fa, allude e agisce. Cosa si va cercando, dove il nostro errare ci conduce? Cosa andiamo […]

31 Marzo 2021

Vsevolod Ėmil’evič Mejerchol’d, 33 sveniment...

«Qui comincia — Rai Radio 3»

Tra il 1934 e il 1935, pur all’inizio del terribile periodo della persecuzione staliniana, Mejerchol’d torna alla leggerezza del teatro di Anton Čechov, mettendo in scena tre brevi atti unici (L’anniversario, La domanda di matrimonio e L’orso): sarà l’ultimo spettacolo prima del suo assassinio. Accomunati dal leitmotiv dello svenimento (di cui Mejerchol’d ne conta appunto […]

23 Marzo 2021

Neorealismo. Poetiche e polemiche

Giuseppe Mattia, «Drammaturgia»

Forse la principale vexata quaestio all’interno del dibattito cinematografico italiano è quella relativa al cosiddetto periodo neorealista, capace di coinvolgere alcune tra le figure di maggior rilievo in ambito culturale, artistico e storico. Claudio Milanini, già docente nelle Università di Udine e di Milano, ha raccolto in questo ricco volume una serie di contributi da […]

22 Marzo 2021

Robert Musil, Teatro – a cura di Massimo Sal...

Nicola Arrigoni, «Sipario»

«Stato dell’amore, della contemplazione, della visione, dell’avvicinamento a Dio, dell’estasi, dell’assenza di volontà, della meditazione: così è stato chiamato. Nell’immagine di questo mondo non esistono né misura, né esattezza, né scopo, né causa. Il bene e il male sono semplicemente soppressi, senza che sia necessario esimersene. E a tutti questi rapporti subentra un confluire del […]

15 Marzo 2021

Edgar che avrà cent’anni nel 2021

Emiliano Morreale, Mariapaola Pierini, «Cineforum», 1

La macchina dei miti Gli studi di Edgar Morin sul cinema, pur molto letti e citati, non hanno molto influenzato gli studi sul cinema, specie in Italia. Oggi, paradossalmente, sembrano meno bizzarri ed estranei di quanto dovessero apparire all’epoca della loro apparizione, e non a caso negli ultimi anni se ne sono avute numerose riedizioni. […]

Teatro da leggere

Giulia Alonzo, «Exibart»

Il teatro non è solo da vedere. Nel corso di questo anno di chiusura di teatri e centri culturali, abbiamo avuto l’opportunità di riscoprire la lettura della scena, attraverso le parole dei grandi autori teatrali classici. In Italia però non è così facile andare in libreria e chiedere drammaturgie, sopratutto se si è incuriositi da […]