Logbook

Approfondimenti, interviste, recensioni e cultura: il meglio dell’editoria e delle arti da leggere, guardare e ascoltare.

Dalla Grecia arcaica alla Grecia di Pericle, il dualismo è arrivato ai giorni nostri

Esistono dei periodi e delle culture che sono contrassegnate dalla «scrittura» orale e altri che vedono l’affermazione della scrittura letteraria; entrambe utilizzano la parola con finalità narrative o teatrali. Possono essere, in generale, caratterizzate da periodi più o meno brevi, come accadde nella Grecia antica, prima dell’avvento di Pericle, quando la recitazione orale si contrassegnava come fenomeno di gruppo, oppure da periodi più lunghi, quando la scrittura permetteva che la recitazione fosse un’operazione di tipo individuale.

Com’è noto, la trasmissione orale si era caratterizzata anche per la sua capacità di trasmettere il sapere, grazie alla presenza dei poeti che la trasformarono in generi teatrali, come la tragedia e la commedia. C’è da dire che la trasmissione orale avveniva in spazi liberi che davano soltanto l’idea della scena, dove si esibivano gli Aedi e i Cantori, inventori, a loro volta, della parola come «Azione parlata», che fa venire in mente un saggio giovanile di Pirandello, dallo stesso titolo; azione parlata che, con altri stratagemmi, dovuti all’invenzione dei dialoghi e alla partecipazione del Coro, veniva ereditata da Eschilo, Sofocle, Euripide, con la sola differenza che trattavasi di quella particolare parola poetica che, appena detta, diventava azione, senza ausilio di apparati scenografici.

A dire il vero, questo trapasso si verifica in tutte le culture delle origini, come sarà, per esempio, quella medioevale, quando nacque la tradizione orale ad opera dei Trovatori, prima dell’avvento della grande poesia trecentesca, a cominciare dalla Commedia di Dante. Se poi vogliamo ancora indicare, in tempi più ravvicinati a nostri, una nuova cultura delle origini, bisogna partire dagli anni Settanta, quando cominciò ad affermarsi il Teatro dell’Oralità.

In un volume, pubblicato da Cue Press: Lingua orale e Parola scenica. Risorsa e testimonianza a cura di Vera Cantoni e Nicolò Casella, l’argomento viene trattato con una serie di brevi saggi che mostrano un andamento storico, pur se con qualche indagine spuria che riguarda autori come Chekov, Beckett, Jelinek; per i quali Fausto Malcovati, Tommaso Gennari e Roberto Nicoli — sostenendo che in alcune loro opere si avverte un rapporto con il linguaggio orale, da cui deriverebbe, in parte, la loro scrittura — ricercano elementi che, appunto, possano far pensare a una pseudo oralità, dovuta a certi innesti presi dalla tradizione popolare. Il bisogno dell’oralità, a parte quella «primaria», di cui ha scritto Walter Ong, avviene quando chi scrive per il teatro avverte momenti di stasi, se non di regresso della lingua scritta che, a sua volta, necessita di una linfa vitale che può esserle data da un uso particolare della comicità o dei vari dialetti. Pietro De Sario fa riferimento, per esempio, all’oratoria politica, dalla forte componente orale, presente nell’Ecclesiazuse di Aristofane, mentre Giorgia Bandini evidenzia le «ricorsività foniche» presenti nei Menecmi di Plauto.

Come detto sopra, non potevano mancare gli interventi sul Teatro dell’Oralità, in particolare quello che fa uso di forme dialettali, come accade in Marco Paolini, Gaspare Balsamo, Emilio Isgrò; e ancora, all’uso di «Lingue nuove», a cui ricorrerebbe Federico Tiezzi quando porta in scena testi non teatrali. Il ricorso all’uso dei dialetti non è del tutto nuovo, ma si è reso necessario quando intende dimostrare come la profonda ricchezza fosse dovuta alla capacità, insita in loro, della trasmissione orale, proprio perché contengono componenti non scritte, ma verbali, che risentono della tradizione orale che diventa, a sua volta, una vera e propria risorsa di quella scritta. Questa derivazione è maggiormente presente quando si ricorre al «Cuntu», come fa Gaspare Balsamo e altri cuntisti.

Oggi assistiamo a un fenomeno di quella che, sempre Ong, definisce «oralità secondaria», tipica di una nuova era liminale, dove la scrittura è contaminata dall’uso dell’elettronica che permette all’espressione verbale un maggior coinvolgimento, dovuto a ben noti apparati tecnologici ed elettronici che spesso nascondono, grazie agli alti volumi sonori, pratiche effimere e, a volte, dilettantesche. Il volume contiene anche un «Cantare» di Giuliano Scabia: Nella voce a passo di fiato.

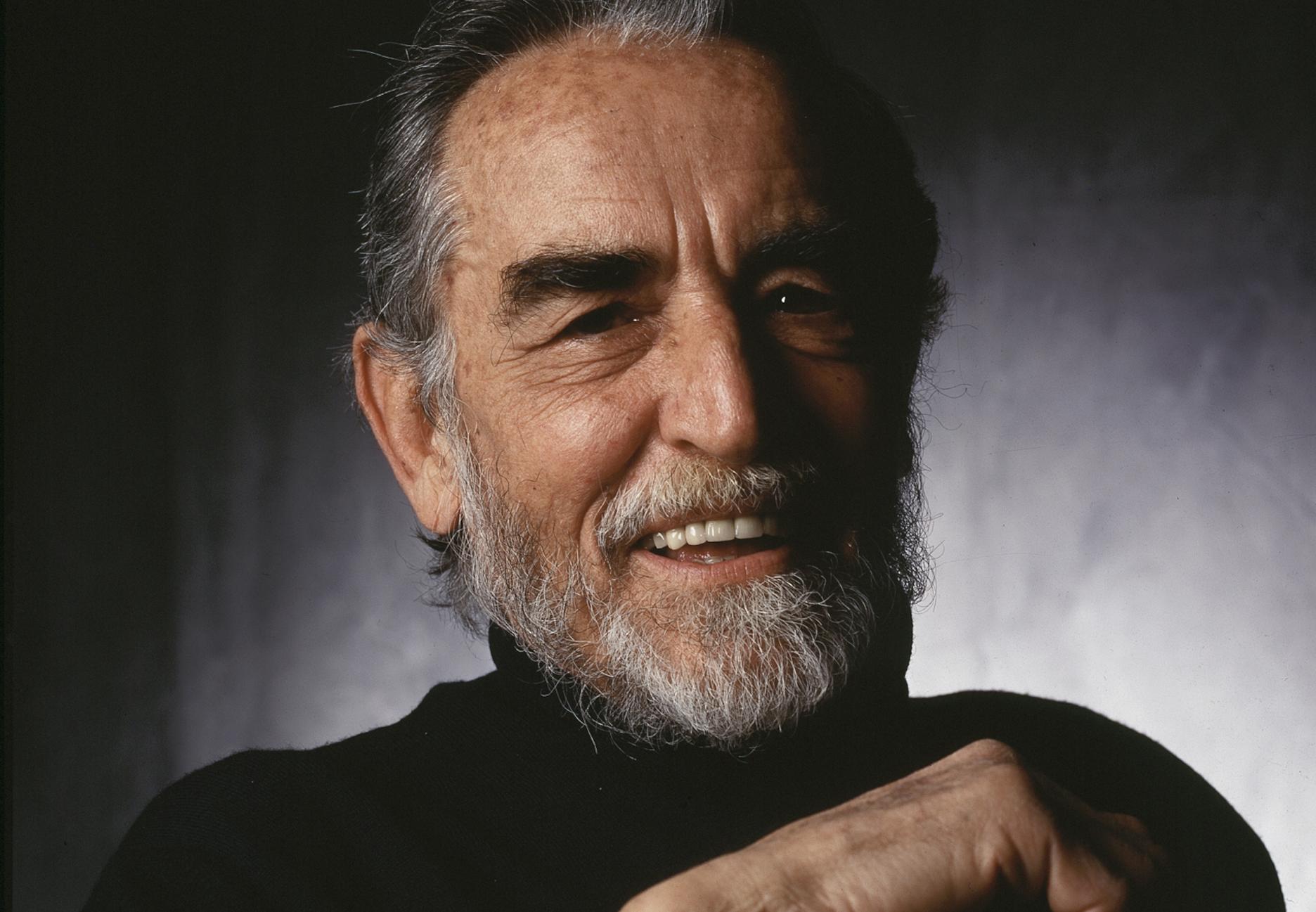

Orsini regala un finale a Ivan Karamazov

Un finale. Sì, un finale per Ivan Karamazov. Dostoevskij non lo ha scritto. Nel romanzo tutti i personaggi ne hanno uno: Mitja parte per i lavori forzati con Grušenka, Alëša progetta un futuro con i ragazzi che ha riunito per i funerali di Iljuša. Tutti tranne lui. L’ultima sua apparizione è nell’aula del tribunale dove si svolge il processo per il parricidio. Ormai in preda alla febbre cerebrale in cui lentamente sprofonda, vuole scagionare il fratello. «Non è lui che ha ucciso nostro padre, è Smerdjakov. Ha confessato, ma non può testimoniare, poche ore fa si è impiccato». Nessuno gli crede: farnetica, dicono, è malato. E scompare. Di lui non si sa più nulla. Sì, ci vuole un finale per Ivan Karamazov. Ci ha pensato Umberto Orsini, mitico Ivan dello sceneggiato di Sandro Bolchi, anno 1969. Chi non lo ricorda, biondissimo, quasi albino, gli occhiali rotondi, l’aria concentrata? «Me lo sono inventato io quel trucco. Cercavo la fisionomia di un intellettuale perplesso, di un figlio inquieto di quegli anni tragici (nello stesso anno della pubblicazione del romanzo lo zar Alessandro II viene ucciso dalla bomba di un terrorista). Da allora non ho mai abbandonato quel personaggio. Ce l’ho dentro, è diventato il mio doppio, il mio sosia. Ci sono tornato una decina d’anni fa, portando in teatro il lungo monologo del Grande Inquisitore. Attualissimo. Sconvolgente nella sua lucidità.»

Sì, è lui che ha inventato il finale, insieme al regista Luca Micheletti. Le memorie di Ivan Karamazov (Cue Press), sarà in scena dal 4 al 16 ottobre al Piccolo Teatro Grassi di Milano in prima nazionale. Un lavoro lungo, complesso, sorprendente, un montaggio in cui si intrecciano discorsi di Ivan, battute inventate, frammenti di altre opere di Dostoevskij (per esempio il celebre attacco di Memorie dal sottosuolo, «Sono un uomo cattivo…»), voci di altri personaggi che irrompono, si accavallano, si innestano nell’aggrovigliato flusso di coscienza del protagonista.

Ivan vuole concludere la sua vicenda di allora, vuole giustizia, quella giustizia che ha fallito per causa sua. È solo con la sua coscienza, con la sua storia, con i suoi fantasmi, con le sue ossessioni. È passato un secolo, forse di più, due, tre. Ivan è vecchio, «mi hanno dato per disperso ma sono ancora qui, sono ancora vivo». Ricompare nell’aula di quel tribunale dove per l’ultima volta si era presentato. Tutto intorno è distruzione, rovina, caos, disfacimento, degrado, documenti stracciati, carte sparpagliate ovunque, registri sfasciati. Come se fosse passata una bufera, come se i secoli avessero rimescolato, ingarbugliato, sconquassato tutto. In questo paesaggio corroso, sgretolato dal tempo, lui, Ivan, si aggira, vuole ricostruire la sua storia, vuole dire la sua verità, esige la sua sentenza, chiede ascolto, attenzione, giustizia, come se la sua vita cominciasse dopo la sua scomparsa. Si racconta, e nel discorso si affollano i suoi incubi. Primo fra tutti il diavolo, quel diavolo meschino, banale, petulante, presuntuoso che gli è apparso nell’ultima notte prima della sua devastante deposizione in tribunale: è il suo doppio malvagio, e qui torna a provocarlo, a intralciare i suoi discorsi, a ricordargli i suoi errori, eterno principio del male, alleato e nemico.

«Nello sceneggiato di Bolchi avevamo inventato una soluzione che sottolineava il suo essere la mia coscienza sporca: io dicevo le battute di Ivan e la mia voce registrata diceva le battute del diavolo. Come in fondo vuole Dostoevskij, il diavolo non è altro che il me stesso volgare, il mio sottosuolo turbolento, provocatore, categorico. Anche qui lo aggredisco, lo scaccio, cerco di annullarlo, vorrei strangolarlo ma lui rispunta continuamente a ricordarmi la mia ambiguità, la mia colpa, la mia mancanza di fede. Sì, perché uno dei grandi temi del romanzo è proprio lo scontro tra chi accetta Dio e chi lo rifiuta. C’è un breve scambio di battute tra il beffardo Fëdor Karamazov, padre lascivo, perverso, il cerebrale Ivan e il mite Alëša, proprio sull’esistenza di Dio: un dialogo che abbiamo voluto inserire perché ci sembrava importante per definire lo scetticismo di Ivan. ‘Dio esiste?’, mi chiede mio padre. ‘No, Dio non esiste’, rispondo. ’Dio esiste, Alëša?’. ’Sì, padre, esiste’. ‘Ivan, l’immortalità esiste? Un’immortalità qualunque, anche se piccolissima, minuscola?’. ‘No, neppure l’immortalità esiste’. ‘Di nessun tipo?’. ’Di nessun tipo’. ‘Cioè lo zero assoluto, il nulla? Ma ci sarà almeno qualcosa, sarebbe meglio del nulla!’. ’Zero assoluto’. Ecco, in questo zero assoluto c’è tutto Ivan, l’ateo, il negatore. È una componente fondamentale del mio personaggio che riappare secoli dopo. Ancora il nulla, ancora il vuoto. Ed è per questo che lo ripropongo oggi nello spettacolo la Leggenda del Grande Inquisitore. Anche qui abbiamo trovato un espediente per renderla attualissima e insieme lontanissima: un vecchio fonografo, uno strumento antidiluviano che trasmette la mia interpretazione del 1969. Non tutto il testo, ovviamente, che è lunghissimo, solo i frammenti più forti, più aggressivi, più categorici. A questo proposito voglio raccontare un episodio che mi riguarda, sempre dello sceneggiato del 1969. Diego Fabbri, autore della riduzione, aveva previsto per quella scena uno sdoppiamento, una sorta di dissolvenza in cui scompare la stanza dove sono io e, con un cambio di costume, divento il Grande Inquisitore, con parrucca e tonaca. Mi rifiutai. È Ivan che inventa questo personaggio tremendo, algido, glaciale, perché togliergli la responsabilità di raccontare quella leggenda? È lui che ci guida nell’implacabile requisitoria del vecchio Inquisitore contro Cristo, interlocutore muto, imputato impassibile, presenza-assenza, capace solo di un bacio finale ‘sulle vecchie labbra esangui dell’Inquisitore’. E l’ho spuntata. Mi sono assunto la responsabilità dell’intero monologo, nessun taglio, nessun arrangiamento, le sessanta pagine del copione tutte d’un fiato. Si è deciso di dedicare un’intera puntata, un’ora e passa di trasmissione: sembrava interminabile e invece ha appassionato gli spettatori di allora.»

Certo il tema del Grande Inquisitore appassiona Orsini. «L’ho voluto perché è un momento fondamentale nell’ideologia di Ivan, il contestatore, il cattivo maestro che rifiuta ogni fede ma insieme rifiuta ogni azione.» Un tema che non ha tempo, che pone interrogativi all’uomo di allora come all’uomo di oggi. Ecco dunque il senso dello spettacolo: spingere gli spettatori a ragionare su questioni troppo in fretta accantonate o troppo semplicisticamente risolte. Questioni che invece premono ancora, disturbano ancora. Che cos’è la religione oggi? Qual è il vero insegnamento di Cristo? Quanto c’è di formale, abitudinario, esteriore nei nostri atti di fede? Ci domandiamo mai se la nostra non sia una devozione svuotata del senso profondo di quello che diciamo, ripetiamo, ascoltiamo? Obbediamo forse solo a comodi precetti stabiliti dalla Chiesa, da tutte le chiese, che poco hanno a che fare con l’autentico insegnamento evangelico? Il Grande Inquisitore, quando ha di fronte il misterioso predicatore che ha fatto arrestare perché troppo popolare, lo riconosce, non ha dubbi, è il Cristo reincarnato nella Spagna dei processi, dei roghi, degli autodafé e gli dice: vattene, hai detto secoli fa quello che dovevi, non abbiamo più bisogno di te, disturbi il nostro sistema solido, concreto.

Ecco la modernità, la lucidità delle pagine dostoevskiane: che cosa hanno fatto le chiese, l’ortodossa come la cattolica, se non rendere meccanico, asfittico l’insegnamento del Cristo? Norme, dogmi, precetti, regole, costrizioni, imposizioni. Il contrario di quello che ci dicono i Vangeli: Cristo ha dato all’uomo la libertà, la possibilità di scegliere, di autodeterminarsi. Ma l’uomo non vuole la libertà, troppo impegnativa, troppo scomoda. Un tema che a Orsini sta molto a cuore. Vuole, con il suo spettacolo, ricordare agli uomini: abbiate il coraggio di essere liberi, non cercate sottomissione, obbedienza, consenso, rifiutate il conformismo, siate autonomi da leggi che riducono il vostro libero arbitrio. E invece il Grande Inquisitore lo sa: l’uomo ha paura della libertà, troppo complicato valutare ogni gesto, cercarne la giustificazione, meglio che qualcuno decida per lui. Ecco il grande dilemma dell’uomo da secoli: più facile delegare che assumersi responsabilità, più facile seguire il gregge che difendere le proprie scelte, accettarne le conseguenze, positive o negative, felici o dolorose che siano, più facile l’acquiescenza che la rivolta. Dice Orsini: «Lo spettacolo si apre con una citazione evangelica, che è anche l’epigrafe del romanzo: ‘In verità, in verità vi dico: se il chicco di frumento caduto nella terra non muore, resterà solo, ma se muore, allora produrrà gran frutto’. Credo che queste parole siano importanti, perché ci aiutano a capire il percorso di Ivan, la sua solitudine, la sua inquietudine, la sua rivolta. Sì, Ivan è un chicco che non muore, che non dà frutto, che resiste, che rifiuta, è un ribelle, un contestatore, un sovversivo. Rifiuta il mondo così com’è, divorato da ingiustizie, discriminazioni, violenze. Si sofferma soprattutto sulla sofferenza dei bambini. Perché un innocente deve soffrire, se non ha commesso alcun peccato? Perché esistono uomini che violentano, stuprano, torturano piccole creature inermi, pure, candide? No, dice Ivan, questo mondo io non lo capisco, non lo voglio, lo rifiuto, mi ribello, protesto, prendo le distanze e restituisco il biglietto d’ingresso. Ma se rifiuta la creazione, allora rifiuta anche il suo Creatore. E senza un principio superiore che guidi le azioni degli uomini, allora ‘tutto è permesso’. Frase famosissima che è la vera molla del personaggio Ivan. Tutto è permesso, dunque non ci sono limiti, non ci sono freni, non ci sono ostacoli ai comportamenti umani. È una frase che risuona più volte nello spettacolo: è un monito ai ribelli, ai chicchi che non muoiono, perché tra la libertà del tutto è permesso e la depravazione non c’è più linea di demarcazione. Dunque anche il delitto è permesso. Una teoria che Smerdjakov afferra, fa sua, e uccide. Ma c’è un confine al ‘tutto è permesso’, un confine che Ivan non esplicita, tralascia, ma matura nel tempo: di ogni atto, anche il più perverso, bisogna avere il coraggio di assumersi la responsabilità. Cosa che non fa Smerdjakov: pur di non confessare si suicida. Ivan non lo farà mai: nonostante il suo rifiuto del mondo, ama la vita a dispetto della logica, ama ‘le foglioline vischiose, che spuntano a primavera, il cielo azzurro, certe persone, senza sapere il perché’; ha sete di vita, di passioni, nonostante tutto, di condivisione. E nella conclusione dello spettacolo c’è proprio la confessione di Ivan: Smerdjakov ha ucciso, ma il vero assassino sono io. Io che ho istigato, ho autorizzato, ho acconsentito, dunque condannatemi. Chiede, ormai vecchio, quella giustizia che gli è stata negata da giovane, perché nessuno gli ha creduto. Una giustizia che lo metta di fronte alle sue responsabilità, che condanni le parole oltre che i gesti. ‘Solo allora ci sarà la pace, solo allora il chicco morirà e darà gran frutto, un giorno o l’altro, con il tempo…’. Chiudo con questa battuta sul tempo, il grande nemico… Eccolo il finale che manca, che l’autore non ha scritto: la vecchiaia di Ivan, che capisce di avere parlato troppo e male, e che tuttavia ama la vita e attende la morte.»

Le parole… le parole possono anche uccidere. In questi tempi di infiniti sproloqui, di incessanti chiacchiericci, di assordanti dichiarazioni, Orsini con il suo spettacolo ci mette in guardia. Le parole hanno un peso, una forza, una penetrazione nelle coscienze che troppo spesso sottovalutiamo. Stiamo attenti. L’attrazione per gli slogan sensazionali, per le teorie a effetto, può avere conseguenze incalcolabili. Lo spettatore si porti a casa le crisi, le inquietudini, i tormenti, la protervia di Ivan, ma anche la sua ansia di pace, di serenità. E non dimentichi che siamo tutti un po’ Ivan, che lo ammettiamo oppure no.

Renato Palazzi, Esotici, erotici, psicotici

Delizioso, divertente, delicato il libro di Renato Palazzi, critico teatrale del «Sole 24 Ore», scomparso il 7 novembre del 2021, un mese prima di vedere pubblicato questo volume edito da Cue Press, il cui titolo è tratto dal film Esotika, Erotika, Psicotika del regista tedesco Radley Metzger con gli aggettivi posti al plurale.

Avvisa Palazzi ad inizio libro: «In un primo momento avevo pensato di raccogliere e ristampare queste recensioni, uscite sul ‘Corriere della Sera’ tra il 1974 e il 1978 in una forma quasi privata, per far sorridere gli amici. Poi rileggendole, mi sono reso conto che forse non ci sarebbe troppo da sorriderne».

E il perché lo chiarisce lo stesso Palazzi quando dice che — lui pischello, assunto da poco nel maggior quotidiano italiano — non poteva ribellarsi a quel piccolo caudillo responsabile delle pagine degli spettacoli che lo obbligava a recensire film di quart’ordine, perché se c’era un pubblico era giusto scriverne.

Un modo di pensare che equivaleva a sottomettere il sessantottino Renato, a reprimere la sua libertà intellettuale, non pensando che lui era stato assunto per recensire spettacoli teatrali e non film trash, inghiottendo fiele quando alle due del pomeriggio doveva infilarsi al Tonale o al Diamante o in altri cinema di Milano, vergognandosi quasi se qualcuno lo riconosceva e starsene seduto accanto a degli anziani guardoni che andavano in sollucchero. Un’esperienza traumatizzante al punto da non fargli più mettere piede in una sala cinematografica per tanti anni.

Scrive Maurizio Porro in prefazione: «Da bravo cronista Renato non si limitava a recensire in poche righe questi prodotti tutti squallidamente uguali, per cui ogni volta era lo stesso florilegio di aggettivi, ma osservava il contesto, si accorgeva se i clienti fissi passavano in toilette oltre i tempi medi della prostata e se la fila delle poltrone tremava in sensorround anche senza effetti speciali».

La scelta dei film recensiti si basa sulla possibilità di catalogarli all’interno di filoni o tendenze del momento. Così nel «Voyeurismo casereccio» incontriamo Il pavone nero, fumettone erotico-turistico avventuroso; La minorenne con Gloria Guida, impegnata a reclamizzare le più svariate marche di biancheria intima; ci viene incontro La soldatessa alla visita militare Edwige Fenech che si porta dietro Il vizio di famiglia; l’ex “baby doll” Carrol Baker dà Lezioni private di musica in una città di provincia; La bolognese è una pellicola che certamente non parla di tortellini e tagliatelle; Martine Brochard è impegnata in Quel movimento che mi piace tanto. L’adolescente è una commedia alla siciliana ricca di corna, fallocrazia e sensi infiammati; Lo stallone tiene fede alla premessa indicata, Ilona Staller appare in Inhibition, Il compromesso erotico è un revival di Don Camillo alle prese con una Peppona di sesso femminile; il regista teatrale Josè Quaglio è protagonista de La verginella e s’avverte in tutte le pellicole una dissacrazione della commedia all’italiana che continua con La dottoressa sotto le lenzuola, sgangherato revival di Amici miei con scherzi cretini da festa della matricola. Sabina Ciuffini, valletta di Mike Bongiorno, esibisce le sue grazie pudiche in Oh, mia bella matrigna, la «strehleriana» Erica Blanc mostra le sue sinuose beltà nella Portiera nuda; La cameriera nera è un film senza trama e senza idee con Femi Benussi e Le calde notti di Caligola non ha niente a che vedere col Caligola di Tinto Brass. Gli altri filoni riguardano western di terza categoria, poliziotteschi strampalati, horror d’accatto e non mancano gli alieni e mostri vari; Bruce Lee e dintorni, pugni e fagioli, coppole e lupare, nazional-popolari, furtive lacrime, effetti collaterali e alcune immagini riprodotte su manifesti colorati. Scrive Cristina Battocletti in chiusura di libro: «Film ignobili in cui Palazzi riusciva comunque a esercitare un’azione civile, perché le sue stroncature mantenevano la professionalità e il pudore della gentilezza di fronte alla spazzatura, senza desistere mai dal fornire con una manciata di parole sferzanti, un ragionamento e una serie di collegamenti che probabilmente erano ignoti perfino al regista».

Bob Wilson in Italia

Nella lunga militanza di critico teatrale, Gigi Giacobbe ha maturato la paziente ricerca dei moventi e delle estetiche tipiche dei soggetti da lui studiati. Dalle prime rappresentazioni in Italia, ha seguito con passione l’artista statunitense, rilevando l’originalità geniale delle sue creazioni, come nota Dario Tomasello nell’Introduzione. La «fedeltà» del critico offre un bilancio sull’opera scenica di Robert Wilson, mentre ne ricostruisce un primo completo e inedito ritratto: Viaggio in Italia: articoli e recensioni agli spettacoli, è il capitolo centrale del saggio.

Dal primo incontro, con Alice (di Lewis Carrol, 1994), all’ultimo, Jungle book (di Rudyard Kipling, 2022), Giacobbe unisce sagacia e affetto nel ricostruire impressioni e dati scenici su quell’opera cangiante e imprendibile, eppure così concreta. La documentazione è preziosa nel definire l’autore-regista, sia mediante le formulazioni proprie, sia valendosi di Interviste e d’altri contributi circostanziati. E le tante occasioni trovano varianti e spunti critici coinvolgenti l’intera carriera dell’americano. Per le Orestiadi di Gibellina (1994), il critico si sofferma sulla creazione del poema di Eliot, La Terra desolata: «[Wilson] Non punta sulla biografia del poeta angloamericano. Il suo intento è quello di entrare nella testa di Eliot […] penetrare i momenti creativi del poeta» (p. 26). Poi indica chiaramente immagini e figure che pullulano nello spazio allestito e animato dalla luce, coglie i ‘tre contigui spazi’ che connotano il cocktail party dell’omonima commedia eliotiana e chiude con l’immagine d’un «fiorire di teste di bambino, tutte uguali e tutte di bianco gesso.»

In Hamlet a monologue (1995) Wilson mostra che «Amleto è solo un sogno […]. Una solipsistica creatura che poco prima di morire ripercorre i vari stadi della sua esistenza. Un personaggio sfaccettato, indefinibile e oltremodo misterioso».

A Taormina, per il Premio Europa (1997), si rappresentava Persefone, sapiente e magistrale per l’impiego delle luci: «La luce del fondale muta di colore e gli azzurri, i rossi e gli arancio ne evidenziano le silhouettes come in un negativo fotografico […]. Le musiche di Rossini e di Glass, iterative e continue avvolgeranno gli interpreti sino alla fine […]. Cinque scene, pregne di elementi scultorei e atmosfere surreali, un mondo degli inferi che lascia posto, infine, a un immenso mare di luce salvifica» (p. 31).

In La maladie de la mort (1997) emerge «uno stile, quello della Duras, che abbraccia in pieno quello di Wilson, dove il tempo e lo spazio sembrano glacializzati. Uno spettacolo pittorico come è consuetudine del regista texano, durante il quale, in questa nuova Hiroshima di fine millennio un uomo [Michel Piccoli] e una donna [Lucinda Childs] provano disperatamente ad amarsi». Il quadro scenico e musicale creato da Robert Wilson e Hans Peter Kuhn per Saints and singing (di Gertrude Stein) è strutturato in prologhi, paesaggi, nature morte, e ritratti.

Una forma complessa che mira alla semplicità delle componenti linguistiche e all’armonia degli elementi teatrali: parole e spazio, movimento e silenzio, ombra e luce. «Un attore e un’attrice di cinema, francesi entrambi, Philippe Leroy e Dominique Sanda, che recitano in italiano La donna del mare, del norvegese Henrik Ibsen, totalmente riscritto dall’americana Susan Sontag e messo in scena alla sua maniera dal texano […]. Il pregio maggiore è il modo in cui Bob Wilson ha trasformato un dramma naturalistico in uno completamente antinaturalistico, surreale e sognante insieme. Utilizzando genialmente la sua scatola di illuminotecnica su una scena nuda con solo quinte nere.»

Variazioni su temi e immagini tornano nel dramma di Büchner: «Questo Woyzeck di Wilson è forse uno dei suoi spettacoli più belli, applauditissimo a più riprese sino alle ovazioni finali. Il merito va ripartito con le suggestive musiche di Tom Waits e Kathleen Brennan in grado di emozionare e condurre lo spettatore nella labirintica mente del protagonista, le cui sue vicende sono raccontate per schegge e frammenti nell’arco di due ore» (Roma, 2002).

A Spoleto (2008), l’Opera da tre soldi, di Brecht e Weill è accolta come «spettacolo di travolgente bellezza… con i formidabili attori-cantanti del Berliner Ensemble. Spettacolo memorabile di cui Wilson firma pure le splendide scene astratte e reinventa l’ennesimo disegno di luci che solo lui sa rendere magiche». Le creazioni si susseguono. Ancora a Spoleto (2009) un doppio Beckett, Giorni felici (con Adriana Asti) e Ultimo nastro di Krapp (con Wilson attore): «Wilson utilizzando i costumi e il trucco di Jacques Raymond e la drammaturgia di Ellen Hammer, interra quella donna di mezza età, nel primo tempo sino alla vita e nel secondo sino al collo, dentro una sorta di piccolo Stromboli o Etna, originato da un’eruzione d’una strada asfaltata.»

A Pompei e a Vicenza, Oedipus (2018), ripreso da Sofocle, rievoca le atmosfere con cui fu inaugurato il Teatro Olimpico nel 1585. In Jungle book, di Kipling (Firenze, 2022) permangono mistero e semplicità, poiché Wilson – provocato dalla domanda: «Jungle book è un musical?» – ripete le sue sintesi inarrivabili sull’opera «totale»: «Le etichette sono fuorvianti. Considero tutto il teatro musica e vedo tutto il teatro come danza. Questo è ciò che significa la parola ‘opera’. Racchiude ogni forma d’arte.»

Roberto Andò, in Postfazione, sottolinea le componenti essenziali di quell’opera e riconosce al libro il senso e il merito d’una «autobiografia del critico militante attraverso le creazioni di un grande visionario della scena». Le ragioni e i commenti del critico, infatti, formano un tessuto denso e coerente con gli intenti dell’artista, quasi opera o prova autonoma, in continuo mutamento. La Biografia e la Teatrografia chiudono necessariamente il bel volume.

Paolo Grassi e cento anni teatro

Biblioteca teatrale con Antonio Audino: Paolo Grassi. Cento anni di palcoscenico a cura di Isabella Gavazzi, edizioni Cue Press.

Collegamenti

Letto per voi… Tennessee Williams

La trama

Tennessee Williams. Modernismo in t-shirt e i rinnovamenti del teatro di Stanley E. Gontarski un saggio monografico dedicato alla poetica, alla struttura stilistica, letteraria ed emotiva di uno dei più grandi drammaturghi del Novecento. Un semplice e reale omaggio nonché un vero e proprio studio dedicato a chi, scavalcando oltre convenzione, convinzione, pregiudizio e preconcetto, ha saputo rivoluzionare il Teatro e la concezione di esso. Williams, infatti, attraverso la sua scrittura, la sua sensibilità e il suo stile è stato in grado di sfidare (sempre e per sempre) non solo la censura ma la visione stessa del fare e del rappresentare il Teatro. Lo zoo di vetro, Un tram che si chiama desiderio, La gatta sul tetto che scotta, La rosa tatuata, La discesa di Orfeo… questi sono solo alcuni testi e rappresentazioni che l’autore prende in esame affinché si possa più facilmente comprendere il rapporto del pubblico con il teatro di Tennessee Williams e le sue reazioni, ieri come oggi. E si scoprirà quanto e come gli eroi e le eroine, i vincitori e soprattutto i vinti che animano i drammi dello scrittore americano siano senza tempo, profondamente controversi ed eccezionalmente veri, perché umani.

Sul libro

Nel luglio 2022 la Casa Editrice Cue Press pubblica il saggio monografico dal titolo Tennessee Williams. Modernismo in t-shirt e i rinnovamenti del teatro di Stanley E. Gontarski, scrittore, regista, drammaturgo.

Va detto immediatamente: soprattutto qui in Italia era necessaria la pubblicazione di un testo come questo, di un saggio in grado di raccontare, mostrare, spiegare, ricordare l’importanza che ha e che ha avuto la figura di Tennessee Williams nel teatro e nella letteratura del secondo dopoguerra. Si tratta di una personalità artistica ben consolidata, ben strutturata e con temi e tematiche ben precise. Ed è così che Tennessee Williams crea e realizza un teatro fatto di carne e anima, di uomini e donne che mostrano le loro debolezze, le loro pulsioni, le loro paure, i loro demoni, le loro passioni, i loro desideri, i loro limiti anche fisici (pensiamo, ad esempio, alla zoppia di Laura ne Lo zoo di vetro o alla gamba fratturata di Brick ne La gatta sul tetto che scotta) affrontando sé stessi prima ancora del mondo che li circonda.

È un teatro umano quello di Williams che, per la sua sincerità, non manca di scontrarsi con la censura: da Un tram che si chiama desiderio a La rosa tatuata tanti e diversi sono i cambiamenti e i tagli che i controlli impongono per i temi trattati (la malattia mentale, l’omosessualità, l’alcolismo, il sesso, la razza…) e per la loro modalità di rappresentazione. Pura. Senza filtri. Senza timori. Autentica. Molto in anticipo sui tempi. Sì, perché Tennessee Williams – in parte anche inconsapevolmente – è stato un vero anticipatore non solo per ciò che concerne le storie narrate che molto raccontano dell’“uomo Williams”, della sua vita e della sua famiglia, ma anche per ciò che riguarda i suoi tempi.

Grande fu l’impatto sul pubblico, la critica e la società americana dell’epoca (e non solo!) quando Marlon Brando nel 1947 si presenta sul palcoscenico con una maglietta a maniche corte aderente e sudata ma anche a torso nudo per rappresentare il ruolo di Stanley Kowalsky in Un tram che si chiama desiderio. Si registra un autentico ribaltamento di ruoli uomo/donna e con Marlon Brando ci si rende conto che anche l’uomo è erotico, (s)oggetto di desiderio e che anche il sesso può essere rappresentato non troppo velatamente.

E questa è solo una delle rivoluzioni che Williams porta nel (suo) teatro. C’è anche il suo linguaggio che, attraverso i suoi personaggi, non ha troppi filtri e i dialoghi dei suoi personaggi divengono fiumi in piena che esondano di passioni, esternate o represse, che hanno sempre il bisogno di palesare il loro essere, la loro violenza. Ed è così che tutti i volti creati da Williams si impongono alla critica e al pubblico, allora non pronti per tanta vitalità e tante emozioni forti.

Con il nostro drammaturgo saltano molti canoni imposti nella costruzione e nell’impostazione di storie e di caratteri per il teatro. Eppure la loro forza è tale che il grande schermo fa di questi ruoli degli idoli, dei miti interpretati da altrettanti miti del cinema: il già citato Marlon Brando, Paul Newman, Anna Magnani, Burt Lancaster, Montgomery Clift, Audrey Hepburn, Ava Gardner, Richard Burton, Deborah Kerr, Elizabeth Taylor.

Centinaia e centinaia di repliche a Broadway e le più grandi star e produzioni hollywoodiane: tutto questo smuove la poetica e la scrittura di Williams. Non mancano anche gli insuccessi, certo, ma anche questi rendono più forte il cammino di questo artista e l’umanità incondizionata dei suoi personaggi.

Williams ha scritto che ognuno di noi è nei confini della propria pelle ed è proprio questo che traspare dal suo essere uomo e dalle “fattezze” dei suoi personaggi. Questi ultimi sono soprattutto dei vinti, dei solitari che volano come degli uccellini cui non è concesso toccare terra altrimenti morirebbero (come Val racconta a Lady ne La discesa di Orfeo). Così, sono obbligati a vagare dentro sé stessi e verso un avvenire e un presente sempre incerti. Il drammaturgo regala al suo pubblico personaggi reali, privi di filtri, sconfitti e piegati dalla vita ma rinvigoriti dalle proprie passioni che possono condurre anche alla loro distruzione. Ma poco importa. Anche questo è sintomo di vita.

E tutto questo (e tanto altro di più) viene raccontato dal saggio del Professor Stanley E. Gontarski che desidera aprirsi a un pubblico quanto più vasto e amante del teatro, non solo della scrittura e della poetica di Williams. Uno studio obiettivo, carico di passione e di rispetto per uno dei drammaturghi più importanti del Novecento, al pari di Edward Albee e Samuel Beckett. A questo si deve aggiungere l’importanza dell’appendice fotografica che impreziosisce il volume in cui foto di ieri e di oggi ci trasportano in un viaggio senza tempo. Poiché con Tennessee Williams vanno in scena la purezza e l’autenticità umana. La finzione non gli appartiene ed egli è il padre delle sue creature, è lo scrittore dei (suoi) sentimenti, è l’uomo che non smette di guardare – con la purezza di un bambino, scriveva Anna Magnani – il (suo) mondo rimanendone sempre impigliato, affascinato senza mai sottrarsi a un suo abbraccio e a un suo colpo basso.

Collegamenti

La prestigiosa storia dell’uomo più potente del teatro italiano

Nel 2019 fu organizzato un convegno su Paolo Grassi presso l’Università Statale di Milano, in occasione del centenario della nascita, col supporto della Fondazione a lui dedicata. Con un po’ di ritardo vengono pubblicati gli Atti da Cue Press, a cura di Isabella Gavazzi, a cui spetta anche il compito di ricostruirne la figura storica agli inizi della sua carriera, con l’aiuto di una intervista a Carlo Fontana, primo collaboratore di Grassi e suo maestro per la carriera successiva.

Isabella Gavazzi ricostruisce, con alcuni tasselli di novità, le note attività di critico per «L’Avanti», quelle di organizzatore culturale presso il Guf, con la nascita del gruppo di giovani attori, presso «Palcoscenico», grazie all’aiuto di Ernesto Treccani, ed estende la sua ricerca fino al 1947, anno in cui nasce Il Piccolo Teatro.

Spetta a Leonardo Spinelli indagare il periodo che riguarda il rapporto di Grassi con le istituzioni socio-culturali del dopoguerra a Milano, quelli della sua attività editoriale presso Rosa e Ballo, presso il Centro Matteotti e il Circolo Diogene, ma che vedono anche la messa in pratica della sua idea di un «Teatro per tutti», confidando nei contributi registici di Giorgio Strehler e non solo, visto che verranno chiamati a collaborare registi come Orazio Costa, Guido Salvini, Gerardo Guerrieri. Si sentiva l’assenza di Visconti, più volte invitato da Grassi, senza alcun risultato.

Gli anni che vanno dal 1947 al 1972 verranno indagati da Mariagabriella Cambiachi che, tra tante cose note, ricorda il biennio 1956-57, per le accuse che furono rivolte a Grassi, di utilizzare un teatro pubblico per fini ideologici, tanto che Grassi farà precedere la messinscena dell’Opera da tre soldi, con la regia di Strehler, da Processo a Gesù di Diego Fabbri, con la regia di Costa. Erano gli anni in cui Grassi sosteneva il primato della regia su quello dell’organizzazione che, a suo avviso, doveva adattarsi alle esigenze dell’arte, cercando di farle convivere con quelle dell’economia, con la convinzione che la «tradizione alta» vada tutelata rispetto alla «realtà stracciona delle Compagnie di giro».

Decisivo è il biennio 1968-69, analizzato da Alberto Bentoglio, quando, per Grassi, iniziò la direzione unica, dopo l’abbandono di Strehler, con riferimento all’ingresso di nuovi autori e registi che, momentaneamente, cambieranno il volto del teatro, si tratta di Maiello, Scabia, Gruber, Chereau, Trionfo, Negrin, ai quali venne affiancato, come ospite, Strehler con La cantata del mostro Lusitano di Weiss.

Non mancheranno altre polemiche e altri scontri politici quando, per esempio, la segreteria della Democrazia Cristiana milanese, nella figura di Gino Colombo, ritornerà ad accusare il Piccolo, dopo le famose invettive contro il Galileo del 1962, per aver abdicato alla funzione di centro di diffusione della cultura e per essere diventato strumento di propaganda politica con lo spettacolo Off Limits di Adamov, alle quali Grassi risponderà, con veemenza, sulle pagine dell’Unità.

Intanto si arriva al 1972, quando toccherà a Grassi abbandonare il Piccolo, per assumere l’incarico di Sovrintendente della Scala, evento a cui dedicherà il suo intervento Mattia Palma, che ricostruisce lo spirito del suo nuovo incarico con la volontà di fare, della Scala, un grande teatro popolare, argomento alquanto noto, a cui seguirà quello, meno noto, della figura di Grassi come funzionario della RAI, feudo della politica e sottoposto alla spartizione dei partiti.

Spetterà a Irene Piazzoni ricostruire le battaglie di Grassi contro le continue ingerenze della politica, attraverso i vari Consigli di Amministrazione che ne svolgevano l’attività di protezione, ai quali rimproverava di far finta di niente dinanzi ai costi sommersi e alle esuberanti spese generali.

Grassi si batté per la nascita di RAI Tre e per la necessità del decentramento, per potere arginare l’invasione delle TV private (se ne contavano, allora, ben quattrocentocinquanta), e per dare un tetto alle richieste pubblicitarie, rappresentate dalla Sipra e dalla Federazione degli editori. Continuava, in tal modo, ad affermarsi la sua attività di combattente, alla ricerca di un matrimonio tra spettacolo popolare e cultura, tra intrattenimento ed evasione. Le polemiche non mancarono, sia contro i partiti sia contro chi, come Piero Angela, sosteneva l’idea di far tacere la televisione un giorno alla settimana.

Il biennio 1978-79 fu ancora più turbolento tanto che, dopo il delitto Moro, diventarono sempre più difficili i rapporti col PSI, il partito che l’aveva voluto al vertice della RAI, con le conseguenti dimissioni. A Grassi non rimase che tornare all’editoria, argomento di cui si occupa Valentina Garavaglia, quando assumerà la presidenza della casa editrice Electa.

A kind of magic. Salman Rushdie spettatore di Oz

Il singolare e prezioso libretto che Salman Rushdie dedica al film di Victor Fleming Il mago di Oz ha ormai trent’anni, e fa parte della serie BFI Film Classics, analisi d’autore delle pietre miliari della storia del cinema. Ma forse è venuto il momento debito di riaprirlo (tradotto da Giuseppe Strazzeri per Mondadori, recentemente ripubblicato da Cue Press con una prefazione di Giacomo Manzoli) alla ricerca del segreto di uno sguardo, di un’opera, di un tragitto esistenziale in esilio e insieme libero e avventuroso, incredibile nei suoi sviluppi, purtroppo anche negli accadimenti nefasti di questi ultimi giorni. L’autore identifica la pellicola del 1939, vista a dieci anni in India in mezzo a fiumi di fantasticherie rutilanti di una Bollywood trash e rigogliosa, quale scena primaria dalla quale scaturirà il suo immaginario, come fonte d’ispirazione e vocazione alla scrittura, tanto che il primo racconto scritto dal ragazzino, perduto ma poi forse ritrovato dal padre in punto di morte (piccola favola nella storia), s’intitola Over the Rainbow, quasi prefigurando quello sradicamento nel mondo e nello spazio immaginifico della finzione che lo scrittore vivrà come destino adulto. In questa leggenda fondativa c’è il tentativo di rintracciare nel film (il libro di L. Frank Baum del 1900 fu una lettura più tardiva e non così determinante) non solo i motivi di quella folgorazione, ma alcuni segreti di quel testo e, forse, della propria testa.

A short text about magic s’intitola la prima, corposa parte del libro, dedicata a un’analisi del contesto (fruitivo e produttivo) e dei sottotesti (intenzionali e accidentali) della pellicola, di quello che ha segnato quel colpo di fulmine infantile, comprese idiosincrasie e incompatibilità (una certa antipatia per il cane Toto, fra l’altro), così che l’aneddotica sulla pellicola, che ha prodotto una sterminata pubblicistica, si alterna a un close reading acuto di persona adulta, armata di videoregistratore, con ralenti, fast-forward e fermo immagine, e di sensibilità narrativa. Eppure la magia di quell’oggetto sembra sempre, almeno in parte, sfuggire. In questo testo senza un autore (la cui travagliata lavorazione ha comportato molteplici mani produttive e creative, e numerosi cambi di rotta) è interessante che l’oggetto magico per eccellenza, quelle iconiche scarpette rosse, che il libro come le prime versione volevano in realtà d’argento, sono portatrici di una magia non così chiara, mai definita con puntualità, come fossero un MacGuffin, oltre che uno strumento d’incantesimi. Anzi, proprio questo oggetto, feticcio cinefilo, eco fiabesca, prodigio protettivo (o orientativo), non si sa bene che fine abbia fatto. L’autore confessa averlo desiderato così intensamente fino a ricostruire, in un racconto che costituisce il secondo e ultimo capitolo del libro, l’asta che ha assegnato il magico cimelio a un acquirente anonimo, chissà forse lo stesso Rushdie, come si diverte a lasciare intendere lo scrittore fra le righe. Fatto storico e fantasia si fondono in piena sintonia di stile, in un autore capace di mescolare i fatti e la verità dell’immaginazione. L’oggetto magico è l’oggetto del desiderio.

In questo territorio di confine, o meglio, oltre il confine, ci conduce lo sguardo di chi scrive un altro mondo. Che sia l’incertezza, di sceneggiatori e spettatori, sul tipo di magia propiziato dalle calzature il centro nascosto della pellicola, e – forse – dell’esistenza dell’autore, ricorda l’apologo del bambino che si accanisce a smontare l’orologio nel capire che cosa sia il tempo. Gli strumenti della fiction hanno forse proprietà sintetiche, e non analitiche, capaci di dire qualcosa di più su certe alchimie. Sparizione. Trasformazione. Ricomposizione. Tre forme (formule) tipiche della magia. Interessante che si ritrovino significativamente anche nella vita e nell’opera di Rushdie, quali incantesimi del suo modo coraggioso di stare al mondo. Uscito dalla comfort zone domestica per scelta (per lui Over the Rainbow è l’inno del migrante e «there’s no place like home» una trovata di marketing che non risolve la tensione fra casa e altrove tematizzata dal nucleo anarchico e spaesante del film), creando un altrove («I have a feeling we’re not in Kansas anymore») che sarà del viaggiatore e (poi) dell’esiliato, del creatore di mondi come del fuggiasco. Dover sparire, attraversare la trasformazione (fino al camuffamento), il trasfigurare nel mondo narrativo i fantasmi, e infine fare i conti (dalla donna segata alla corda tagliata e ricomposta un tema magico per eccellenza) con morte e risurrezione, è stato il mestiere di vivere, e di creare, di Rushdie. E in queste ore in cui lotta fra la vita e la morte, fra la vista e la sorte, non possiamo che augurargli di saper utilizzare l’incanto segreto delle sue scarpette rosse interiori per tornare a donarci mondi colorati, altrove letterari in cui far rinascere il nostro sguardo, e fare esperienza di cos’è la magia.

Collegamenti

Vittorio Gassman e la letteratura oltre cinema e teatro

Si moltiplicano le iniziative per il centenario della nascita di Vittorio Gassman, indimenticato e fondamentale attore e regista capace di spaziare, sempre offrendo prove di indelebile bellezza, dal teatro al cinema, dalla tv alla poesia e narrativa.

Al Palazzo Ducale di Genova, dove nacque il 1 settembre, è in corso la mostra Vittorio Gassman. Il centenario a cura di Alessandro Nicosia, Diletta d’Andrea Gassmann e Alessandro Gassmann, che hanno assemblato materiali inediti e oggetti personali, testimonianze, immagini e materiali audiovisivi di prima mano. Emergono quadri di vita privata (la famiglia, le donne, i figli) e soprattutto il luminoso percorso artistico di un personaggio tanto geniale e carismatico quanto complicato, con le sue utopie, i suoi trionfi e criticità.

Preziosi contributi arrivano anche dall’editoria con la nuova edizione di Memorie del sottoscala (Cue Press, 2022, con introduzione di Vittorino Andreoli), in cui la deliziosa penna dello stesso Vittorio inventa il personaggio Vincenzo per romanzare, tra autobiografia e finzione, una sorta di «inconscio teatrale» di un’«avventura umana» raccontata da «un uomo che crea e distrugge, che soffre e che cerca il piacere», sul palco e nella vita.

La vena letteraria dell’attore si conferma anche in Un grande avvenire dietro le spalle. Vita, amori e miracoli di un mattatore narrati da lui stesso, rieditato nel 2021 da Cue Press. Gassman lo pubblicò nel 1981, in un periodo infelice segnato dalla depressione con la quale conviverà per gli ultimi venti anni della sua vita. Alla scrittura diede una funzione quasi terapeutica, tanto che dichiarò: «Scrivere questo libro mi ha se non altro aiutato a guarire».

Sembra di leggere una sceneggiatura cinematografica incentrata sulle imprese di un grande mattatore che, tra fantasia e la realtà, alzano il sipario, attraverso i continui flashback, su un mondo in cui si annodano storie di tradimenti e grandi amori – come i matrimoni improvvisi con Nora Ricci, Shelley Winters, Diletta D’Andrea – e all’epoca materia di rotocalchi popolari, con frammenti della carriera teatrale e cinematografica.

Si inizia con il ricordo degli anni vissuti da bambino a Genova e dei periodi calabresi e romani segnati dalla morte del padre; si prosegue con i primi innamoramenti, la rocambolesca parentesi militare con uno sguardo a Roma nei giorni della Liberazione, i trionfi con la nazionale di basket; si arriva al teatro, dagli esordi ai clamorosi successi, tra cui l’indimenticabile Amleto del 1952 al fianco di Anna Proclemer, e le grandi interpretazioni degli anni Sessanta e Settanta in parallelo al rapporto, pur controverso, con il cinema, lavorando, tra i tanti, con De Sica, Risi, Monicelli, Scola.

Di carattere storico è il libro di Arianna Frattali, Vittorio Gassman attore multimediale (Cue Press, 2022) che propone, concentrandosi dagli anni Quaranta agli Ottanta, il ritratto del grande Mattatore con colori assai poco celebrativi, preferendo analizzare la personalità dell’«ultimo erede della tradizione mattatoriale ottocentesca», ma «attivo nel definire un nuovo ruolo di teatro nella società a lui contemporanea», evidente nel suo precoce e vivo interesse per la regia critica e sperimentale, unitamente all’attenzione per i nuovi media.

Se gli inizi sono vissuti nel solco della tradizione recitando al fianco di attrici di grido quali Laura Adani, Alda Borelli, Elsa Merlini, la prima scossa la provoca Luchino Visconti, «l’esperienza più importante» la definisce lo stesso Gassman, perché lo pone a contatto con una visione di teatro basata sull’interpretazione ‘storica’ dei testi finalizzata al superamento della centralità dell’attore.

Altra tappa fondamentale, dopo le prime regie (Amleto e Peer Gynt da lui stesso interpretati), è la fondazione nel 1955 della compagnia Vittorio Gassman, preludio all’ambizioso progetto del Teatro Popolare Italiano (1958-62). Il tormentato debutto avviene a Roma con la manzoniana Adelchi e l’obiettivo dichiarato è «fare dello spettacolo dal vivo uno strumento di riqualificazione sociale, popolare, ma organizzato per raggiungere e coinvolgere un grande numero di spettatori», sottolinea la Frattali.

Poi si apre la parentesi cinematografica. Impreziosita da Il sorpasso, I mostri e L’armata Brancaleone. Di riflesso Gassman cambia registro: da attore tragico e drammatico diventa comico e tale si presenta anche in televisione con il programma Il Mattatore.

Gassman ritorna a teatro nel 1968 con lo shakespeariano Riccardo III, diretto da Luca Ronconi. Lo spettacolo lascia un altro segno indelebile: eliminate le tirate individuali e i pezzi di bravura, l’attore abbandona definitivamente la recitazione mattatoriale. Perciò, si destabilizza e si concede una nuova lunga pausa «di ripensamento, un momento di crisi», durante la quale si occupa principalmente di cinema e televisione.

Il bel libro della Frattali si conclude con un capitolo emblematico, L’eredità fra cinema e schermo: Vittorio vs Alessandro, che si apre con il film autobiografico Di padre in figlio (1982), il cui tema di fondo è il rapporto fra padre, figli e nipoti. Vi recitano anche gli altri due figli di Vittorio, Paola e Jacopo. La collaborazione con Alessandro produce nel 1985 Affabulazione di Pasolini: si tratta della parafrasi di un rapporto drammatico, uno scontro generazionale, sottintendendo una sorta di passaggio di consegne tra padre e figlio Alessandro che, non a caso, si materializza nel 2014, quando il primo erede debutta come attore-regista con il Riccardo III, fiore all’occhiello del capostipite Vittorio.