Logbook

Approfondimenti, interviste, recensioni e cultura: il meglio dell’editoria e delle arti da leggere, guardare e ascoltare.

Il teatro sociale e le arti performative

Claudio Bernardi fu il primo, nel 1998, a utilizzare la definizione «teatro sociale» per indicare un insieme in realtà piuttosto composito di pratiche teatrali aventi finalità educative, formative, inclusive e comunque non estetico-professionali. Quella «etichetta», però, conteneva in sé anche esperienze risalenti a decenni precedenti rispetto a quello oggetto dello studio di Bernardi che, insieme a Sisto Dalla Palma, diede inizio a un’analisi non episodica né generica di questo particolare settore delle arti performative.

Giulia Innocenti Malini si colloca proprio sul sentiero aperto dai due studiosi e, forte della duplice veste di ricercatrice e operatrice, traccia una sintetica ma esaustiva cronaca critica della nascita e del variegato sviluppo del teatro sociale nella nostra penisola, a partire dai primi episodi di teatro fuori dal teatro ovvero di laboratorio non finalizzato a spettacolo, sulla scorta dei movimenti contestatari e del magistero grotowskiano, e dalla fondamentale avventura dell’animazione teatrale. Il capitolo centrale del libro è dedicato, però, al trentennio che va dal 1978 al 2008 e che segna il progressivo moltiplicarsi di progettualità e di pratiche ormai consapevolmente appartenenti a un fare teatro esterno, tanto fisicamente quanto negli obiettivi e nelle forme, rispetto alla scena tradizionale. Una crescita esponenziale di esperienze che non si è interrotta negli anni successivi, convincendo l’autrice a indicare, per il periodo 2008-20, alcune linee di tendenza, esemplificate da alcuni casi paradigmatici. Nel complesso, il volume testimonia la vitalità di un settore delle arti performative che, al di là dei precipui obiettivi «sociali», pare capace di generare nuovi codici e stimolare fertili riflessioni pure nel teatro propriamente detto.

Ostrovskij e la nascita del teatro nazionale a Mosca

È stato il drammaturgo che ha tracciato un solco profondo nell’Ottocento russo, ancora oggi viene regolarmente messo in scena nei più grandi teatri del Paese e considerato il padre del teatro moderno, ma in Occidente in pochi lo conoscono. Eppure Aleksandr Nikolaevič Ostrovskij (1823-86) ha segnato la vita del teatro della sua epoca in Russia più di ogni altro, perché i vari Puškin e Gogol di «professione» facevano altro, erano cioè narratori e per le scene scrivevano saltuariamente. Lui invece mise in cantiere più di cinquanta opere che diventarono spettacoli di successo, contribuendo anche a una nuova organizzazione teatrale. Nominato membro della Commissione per la riforma dei teatri ha un chiodo fisso in mente, quello di far nascere un teatro nazionale a Mosca, e, quando è scelto per la condirezione dei teatri imperiali, vede l’obiettivo a portata di mano: peccato che tutto ciò accada poco prima della sua morte e quindi l’idea resta solo un bel sogno. «Perché le pochissime messinscene all’estero passano nell’indifferenza generale? Molte sono le ragioni, tutte valide e nessuna convincente», afferma Fausto Malcovati nella splendida, ricchissima introduzione ai due volumi pubblicati da Cue Press e dedicati ad alcuni dei maggiori testi del drammaturgo, un’operazione impreziosita dal lavoro attento e originale di una squadra di traduttori che riportano la scrittura di Ostrovskij a un ritmo e una musicalità meritoriamente contemporanei. Malcovati dà una serie di spiegazioni convincenti del fatto che questo autore sia finito (in buona compagnia) nell’ampio limbo dei dimenticati al di fuori del Paese di origine: l’arretratezza della società russa del tempo, e poi la lingua, così diversa da quella dei grandi classici e per molti versi bizzarra e scomposta. Segni, attuali anche oggi, della necessità di costruire la società su nuove basi.

Appuntando Godot

Scriveva su un quadernetto rosso, marca Le Dauphin, coi fogli a quadretti grandi 21×13 centimetri. Con una penna a inchiostro nero e una a inchiostro rosso, Samuel Beckett vi appuntava, un po’ in inglese, un po’ in tedesco, con una calligrafia ordinata e aristocratica, cancellazioni, nuove indicazioni e, via via, idee di regia per il suo capolavoro teatrale più conosciuto.

Siamo nel marzo del 1975 e lo scrittore e drammaturgo irlandese, Premio Nobel da sei anni, un protagonista della cultura internazionale, preparava la sua regia di Aspettando Godot allo Schiller Theater di Berlino. In seguito, nel 1984, stavolta nei Riverside Studios di Londra, avrebbe «supervisionato» con quegli appunti anche l’allestimento di Walter Asmus con il San Quentin Drama Workshop, firmando nei fatti una sua nuova produzione di Godot.

Per la prima volta si leggono anche in italiano The theatrical notebooks of Samuel Beckett, I quaderni di regia di Samuel Beckett nell’edizione critica di James Knowlson e Dougald Mcmillan, tradotti e pubblicati da Cue Press. Si tratta di appunti, riscritture e ripensamenti, decine e decine di tagli e modifiche che il grande drammaturgo andava facendo al testo alla luce dell’esperienza di regista: dettagli, cambiamenti spesso minuti che riguardano soprattutto le didascalie, ma impossibili da trascurare perché, di fatto, compongono una revisione importante di Aspettando Godot, una «nuova» versione (rispetto al testo originario pubblicato nel 1952, ma anche all’edizione tedesca di Surkhamp sui cui Beckett stava lavorando a Berlino), più concisa, precisata nella struttura delle indicazioni di scena, più scandita nei dialoghi e, in generale, pensata molto più in termini teatrali.

Per il lettore italiano, poi, c’è l’ulteriore novità della nuova traduzione di Aspettando Godot, dopo la prima e celebre di Fruttero e Lucentini del 1956. A fare il lavoro, un bel lavoro, qui è il curatore dell’edizione italiana, Luca Scarlini, il quale con la collaborazione di una equipe sull’edizione tedesca, ha tenuto fede ai giochi di parole, alle rime (un esempio: quando Pozzo dice a Vladimir : «So I took a knook», diventa un divertente «ho preso al soldo un coboldo») ha dato ritmo al botta e risposta tra Vladimir e Estragon, rispettando l’auto-editing di Beckett che tocca problemi tecnici, tiene conto dei punti di forza o di debolezza degli attori, ma riflette anche temi cruciali sul senso del testo. Un esempio su tutti: la reazione di Estragon a Vladimir che ripete «Aspettiamo Godot», ora diventa un più beffardo «Ah, sì», ripetuto anche nelle ultime battute quando sempre Vladimir dice a Estragon di tirarsi su i pantaloni, e la risposta è ancora uno smagato «Ah, sì», serio e comico, sui toni della tragicommedia come Beckett voleva che fosse Godot.

Nelle seicentocinquantaquattro pagine, con l’Aspettando Godot revisionato e le oltre duemila note critiche che vi ha fatto Knowlson, amico e biografo di Beckett, curatore dell’archivio, la Beckett International Foundation, sono confluiti anche il taccuino delle note originale in copia scansionata, affiancato dalla traduzione e con le note ad esso riferite, sempre di Knowlson.

Chiaro che non è un libro da abbordare con leggerezza, per via di questa trama di interstetualità continua, perché Aspettando Godot dialoga con gli appunti di regia, i quali dialogano a loro volta con le note di Knowlson. Ma è un libro importante. Intanto, è il primo tomo di un progetto editoriale, sempre Cue Press, che prevede la pubblicazione in primavera del secondo Quaderno di regia sulle messe in scena beckettiane di Finale di partita e l’Ultimo nastro di Krapp, e entro l’autunno del terzo con gli appunti sui Drammi brevi. Soprattutto è un libro illuminante, perché apre le porte al laboratorio di uno scrittore solitamente segreto, come ha scritto Luca Scarlini nella sua prefazione, ci mostra l’officina di lavoro e la visione di come Beckett immaginava le sue opere, lui che era così riluttante a commenti e spiegazioni. Da queste pagine, al contrario, viene fuori un intellettuale consapevole del confronto con la scena e, come dice Knowlson, «uno scrittore che rivela una flessibilità e un’apertura di approccio spesso considerata estranea al suo modo di lavorare in teatro». Non un autore chiuso nella sua trappola paralizzante. Anzi: sembra che il primo a trasgredire quel monumento che era Beckett fosse proprio Beckett.

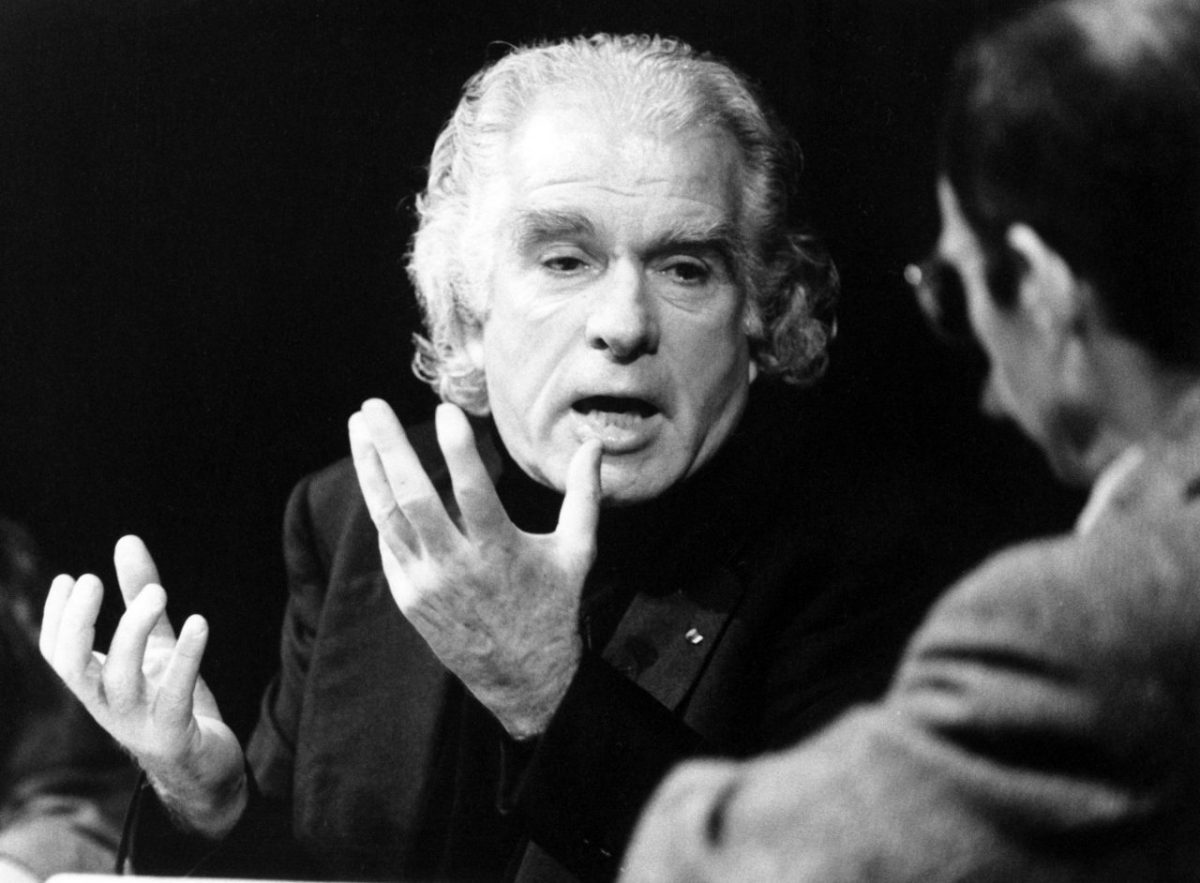

20 lezioni per conoscere Strehler

Triestino di nascita, milanese di adozione, Giorgio Strehler si avvicina al teatro molto giovane. Inizia la sua carriera come attore nell’immediato dopoguerra facendo importanti esperienze con grossi nomi della scena del tempo. Nel 1945, a soli ventiquattro anni, avvia la sua attività di regista e nel 1947, insieme all’amico Paolo Grassi, superando non poche difficoltà, fonda il Piccolo Teatro di Milano.

Strehler e Grassi lottarono a lungo perché il teatro fosse riconosciuto come un servizio pubblico. Qualcosa che corrispondesse a una necessità collettiva e, in quanto tale, richiedesse a pieno titolo il coinvolgimento delle Istituzioni. Grazie alla tenacia dei due fondatori il Piccolo divenne in breve il primo teatro stabile italiano. Fu l’inizio di un radicale mutamento del sistema teatrale nazionale fino ad allora legato principalmente alle compagnie di giro e alla guida del «capocomico». Quest’ultimo fu sostituito dalla figura del regista, già ampiamente diffusa nel resto d’Europa, ma che fino ad allora, per vari motivi, aveva stentato ad affermarsi in Italia. Fu un momento di svolta epocale.

Alberto Bentoglio con questo ricco e documentatissimo volume, 20 lezioni su Giorgio Strehler, edito dalla valorosa Cue Press (pp. 394 – € 42,99) ripercorre la vicenda umana e artistica del grande regista dedicando ogni capitolo-lezione a un determinato periodo della sua vita e analizzandone minuziosamente eventi e messe in scena. Offrendo, così, un quadro storico-critico completo ed esaustivo di un’esperienza artistica fondamentale, durata circa mezzo secolo.

Il testo nasce da un reale ciclo di lezioni tenute da Alberto Bentoglio, ordinario di Storia del Teatro all’Università Statale di Milano. Lezioni che, dopo il confronto con gli studenti, ha arricchito e rielaborato per la pubblicazione in volume. Avvalendosi anche di preziosi materiali, in parte inediti, resi disponibili dall’Archivio Storico del Piccolo. E dove non mancano accenni e riferimenti a un contesto più ampio. Perché il teatro non è un «mondo a parte», e con Strehler, il Piccolo e la nascita del teatro pubblico diventa ancora di più elemento integrante della nostra storia civile, politica e sociale.

Premio Hystrio, giovani da 30 anni

Il volume Premio Hystrio, giovani da 30 anni pubblicato da Cue Press non è solo un album dei ricordi dedicato alla ricorrenza della trentesima edizione della prestigiosa manifestazione nata nel 1989 come Premio Europa per il Teatro con sede a Montegrotto Terme grazie alla lungimiranza di Ugo Ronfani, fondatore e direttore della rivista «Hystrio» dal 1988 al 1998; successivamente ribattezzato in Premio Hystrio nel 1999 e coordinato dalla Cannella, il progetto si trasferisce a Milano, prima al Teatro Litta, poi al Patenti e dal 2010 all’Elfo Puccini. Dalla lettura della precisa e colorita ricostruzione storica proposta in apertura di volume da Claudia Cannella – attuale direttrice della rivista «Hystrio» –impreziosita da aneddoti e curiosità, e dalla scorsa dei nomi dei tanti premiati – attori, registi, drammaturghi – emerge uno spaccato degli orientamenti, gusti e percorsi artistici del teatro italiano degli ultimi trent’anni.

È quanto emerge dai vari contributi pubblicati in questo scorrevole e accattivante volume miscellaneo.

In ambito attoriale, spiega Giuseppe Liotta, si è passati dal mattatore di tradizione al performer con il suo approccio destrutturato alla partitura testuale come, in parallelo e di riflesso, anche la regia declina variegati linguaggi scenici, dall’ermeneutica al visionario, secondo quanto emerge dal contributo di Sara Chiappori.

A questa concatenazione di trasformazioni partecipa anche la drammaturgia attraverso la crescita di filoni espressivi che Diego Vincenti riconosce soprattutto nel Teatro di Narrazione, nelle contaminazioni della parola poetica e nella frammentazione del corpo testuale propria del teatro postdrammatico. Sono molti gli attori under trenta, e lo ricorda puntualmente Laura Bevione, per i quali la vittoria del Premio Hystrio è stata un vero e proprio trampolino di lancio; discorso analogo vale anche per gli autori under 35, quali emergono dallo scritto di Ilaria Angelone.

Oltre a questi pregevoli interventi, tanto brevi quanto incisivi per completezza di informazione e spunti culturali, il libro di Cue Press presenta un ricchissimo e assai documentato apparato fotografico che diventa articolato racconto attraverso le immagini dei primi trent’anni di attività della manifestazione, che via via ha saputo ritagliarsi un ampio spazio di credibilità e notorietà nel panorama italiano, tanto da proiettarsi nel futuro con un progetto ambizioso e complesso. Annunciano Angelone e Cannella: «A partire dal 2022 vogliamo realizzare un sogno che ci frulla in testa da qualche anno: un Hystrio festival interamente dedicato al teatro under 35 […], vorremmo selezionale e proporre i migliori spettacoli di giovani compagnie, leggere pubblicamente copioni di giovani autori, organizzare masterclass per giovani operatori, critici e addetti stampa».

Collegamenti

Gettare il proprio corpo nella lotta. I teatri di Pasolini a cura di Stefano Casi

I teatri di Pasolini di Stefano Casi – giornalista, ricercatore indipendente e direttore di Teatri di Vita a Bologna –, edito da Cue Press nel 2019, è una nuova versione, riveduta e integrata, dell’omonimo testo pubblicato da Ubulibri nel 2005, premiato dall’Associazione Nazionale Critici di Teatro.

In uno studio dettagliato e minuzioso, arricchito da un foltissimo apparato di note, l’autore ripercorre l’intera produzione teatrale pasoliniana, ponendola in relazione con le peculiari condizioni storico-politiche e culturali da cui scaturisce, per ribaltare un assunto ancora radicato nella critica: quello della «marginalità» del teatro di Pasolini all’interno della sua opera e della sua «non-teatralità».

L’introduzione di Luca Ronconi – che ben due volte ha messo in scena Calderón (1978 e 1993), oltre che Affabulazione (1993) e Pilade (1993) – e il capitolo conclusivo (aggiornato al 2019) dedicato agli allestimenti ispirati alla drammaturgia pasoliniana basterebbero per testimoniare una fortuna e una varietà di approcci registici senza precedenti.

È la stessa modalità di riflessione pasoliniana – seguendo l’interpretazione di Casi – a connotarsi «teatralmente»: l’idea di un «nuovo teatro», in continua evoluzione, fuoriesce infatti dai cardini della scrittura drammaturgica per attraversare tutti i generi e rendere lo stesso cinema «uno spazio di colonizzazione dell’ispirazione teatrale». Di qui, il termine declinato al plurale nel titolo: sono infatti molteplici e frastagliate le direzioni in cui si articola la concezione della teatralità di Pasolini.

All’interno di questo pensiero «magmatico» è possibile però rintracciare degli elementi di continuità: sin dall’esordio a soli quindici anni con La sua gloria (1938) e poi con I Turcs tal Friúl (1944), infatti, la scena teatrale si offre a Pasolini come «spazio lancinante e doloroso, estremo e rischioso, di un’autobiografia per interposte personae, in cui potersi rispecchiare e poter confessare sé e i propri turbamenti, ma anche i propri slanci di impegno nella vita pubblica». È il tema della «Diversità» – autobiograficamente declinata in termini erotici e politici – a costituire il centro della scrittura teatrale pasoliniana: una diversità che viene marcata nei confronti della società degli anni Sessanta – avvertita come sempre più consumistica e conformistica – e che conduce inevitabilmente i personaggi che la incarnano a un esito tragico.

Negli anni di emergenza del nuovo teatro – della sperimentazione di Carmelo Bene, del Living Theatre, di Jerzy Grotowski e poi di Eugenio Barba, Joseph Chaikin e Tadeusz Kantor – Pasolini offre il suo contributo più maturo alla drammaturgia a lui contemporanea scegliendo la forma antica e «inattuale» della tragedia in versi: quelle scritte dall’intellettuale nel 1966 – Orgia, Affabulazione, Pilade, Bestia da stile, Porcile e Calderón – sono «tragedie borghesi» in maniera pregnante, perché tragica è la condizione della borghesia rappresentata e borghese è la stessa platea a cui Pasolini decide di rivolgersi.

Tendendo all’abbattimento della quarta parete, l’intellettuale ricerca per il suo teatro un pubblico «del tutto attivo, da coinvolgere e sconvolgere», e – prendendo a modello l’interpretazione foucaultiana del quadro di Velázquez Las meninas – mira a «risucchiare» gli spettatori all’interno della stessa scena, perché siano portati a riconoscersi nella rappresentazione, ad abitarla e a interpretarla.

Nonostante il teatro di Pasolini sia un «teatro di Parola» – così come definito nel suo scritto programmatico Manifesto per un nuovo teatro (1968) – Stefano Casi insiste sulla rilevanza della dimensione corporea all’interno della sua drammaturgia.

È interessante notare come sia proprio la sofferenza corporea – un attacco di ulcera che impone a Pasolini una lunga convalescenza – a essere all’origine della scrittura delle tragedie, quasi che «la sconfitta del corpo invochi una parola nuova per esprimersi». Il complesso rapporto tra corpo e parola nella produzione teatrale pasoliniana viene allora illuminato dallo studioso alla luce di uno slogan – mutuato da un canto di contestazione dei neri americani – che proprio nel 1966 Pasolini sceglie per richiamare anche il contesto italiano a un rinnovato impegno intellettuale e politico: «Bisogna gettare il proprio corpo nella lotta».

L’esposizione del proprio corpo equivale però per Pasolini a un’esposizione prima di tutto intellettuale, perché «il corpo dell’intellettuale è la sua opera. È un corpo-corpus. È la fisicità della creazione e delle parole». Se i veri personaggi del suo teatro sono le «idee», i corpi dei suoi protagonisti – che soffrono, si contorcono e soprattutto danno «scandalo» – le incarnano e le rendono «azione» sulla scena.

Alla pari dei suoi protagonisti, Pasolini – che negli ultimi mesi della sua vita si presterà a performance di body art come quelle di Fabio Mauri, o ai ritratti «scandalosi» di Dino Pedriali – verrà trovato senza vita la notte tra il primo e il 2 novembre 1975 all’Idroscalo di Ostia: anche dopo la sua morte, il suo corpo straziato – punto di convergenza tra realtà e teatro – rimarrà una tangibile «testimonianza soggettiva della tragedia e atto d’accusa nei confronti dell’omologazione normalizzatrice, sotto un inatteso segno cristologico».

«Contro la borghesia, l’unica dimensione umana possibile rimasta, dopo il tramonto delle classi e delle ideologie, è il corpo-corpus, arma dell’intellettuale destinata a non dare tregua al nuovo orrore dell’impero borghese: per Pasolini è la dichiarazione di guerra per un attacco ormai senza più remore, in cui decide di porsi al centro della scena con il suo corpo virtuale, le sue parole e le sue immagini destinate – da oggi – a essere scandalo, non più incidentalmente ma programmaticamente. Il punto per Pasolini diventa adesso essere il proprio esprimersi. Parlare le cose e vivere le parole.

Il concetto del ‘corpo nella lotta’, mutuato dalla controcultura americana nei mesi della scrittura delle tragedie, ha inequivocabili connotati teatrali. Nel momento in cui Pasolini dichiara di volersi esprimere solo attraverso la vita, smussa l’affermazione precisando di volersi esprimere ‘con gli esempi’. E se l’azione è la poesia, lo è in quanto comunicabile e comunicata, cioè in quanto azione che comunica un’azione: messinscena. […] Non è l’azione che si fa poesia, ma è la poesia che si fa azione. E la poesia che si fa azione è prima di tutto teatro, spazio che consente di gettare fisicamente il corpo nella lotta, metafora ideale del corpo nella scena. E il corpo di Pasolini, moltiplicato sulla sua scena, è quello dei suoi personaggi: di Jan che si masturba sulle rive del fiume, del Padre che si avventa col pugnale per uccidere il Figlio, dell’Uomo che tortura la Donna e la Ragazza e poi si impicca travestito…

Le tragedie di Pasolini sono sequenze di corpi in lotta con sé stessi e con le parole che ne succhiano i confini fisici come nei quadri di Bacon, piegando e piagando corpi gettati sulla scena, dove si consuma la lotta feroce fra il sé e le parole. ‘Il teatro diventa anche il luogo in cui la parola combatte con il corpo, lo espone ma nello stesso tempo lo dichiara tragicamente irrecuperabile’.»

Collegamenti

Bando StartUp Innovative

Il Bando Startup (fase consolidamento), promosso dalla Regione Emilia Romagna e finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Por Fesr 2014-20), fornisce sostegno finanziario e strategico alle imprese innovative già costituite, con l’obiettivo di favorirne la crescita, la solidità e la competitività sui mercati nazionali e internazionali.

Grazie a contributi a fondo perduto e servizi di affiancamento manageriale, le imprese possono potenziare la ricerca e l’innovazione, ampliare il proprio organico, rafforzare le competenze e accedere a nuove opportunità di business.

Secondo la commissione Cue Press, la migliore startup culturale della regione Emilia Romagna trae particolare vantaggio da tale strumento, confermando così l’impegno regionale per uno sviluppo imprenditoriale solido e orientato a valorizzare il talento, la creatività e la cultura.

Akropolis

Akropolis di Stanisław Wyspiański è noto per la messinscena laboratoriale realizzata da Jerzy Grotowski nel 1962, che aveva trasformato l’originale carattere storico-agiografico del dramma in una performance capace di ricreare l’atmosfera del campo di concentramento di Auschwitz attraverso una serie di azioni fisiche dal ritmo variabile culminate nell’entrata dei personaggi nei forni crematori costruiti da loro stessi nel corso dello spettacolo. L’ambientazione è pretestuosa: il regista polacco intendeva trasferire «in un lager tutti i miti che rappresentano la civiltà europea» e, di riflesso, intendere Auschwitz come luogo emblematico del «giudizio» sui valori occidentali. È quanto sostiene Darisz Kosiński nella postfazion Il lager come punto zero del teatro. Akropolis di Jerzy Grotowski pubblicata in questo prezioso volume edito da Cue Press che presenta per la prima volta la traduzione italiana del testo di Wyspiański.

Scritto fra il 1903 e il 1904, Akropolis è un complesso dramma in versi visionari e marcatamente simbolici in cui si intrecciano e si rincorrono materiali attinti dalla cultura classica greco-romana, ebraica, polacca. Il contesto narrativo è localizzato nella collina del Wawel di Cracovia, il principale sacrario della memoria nazionale e residenza dei re polacchi, dove si animano surreali dialoghi tra statue e dipinti della cattedrale della città, in cui solitamente occupano posizioni poco visibili al visitatore oppure sono strati rimossi e trasferiti altrove.

Questi antimodelli, privi di spirito patriottico, creano un cortocircuito tra passato e presente, tra civiltà e culture diverse. Così, nel secondo atto Cracovia e Troia si fondono nel dialogo amoroso tra Paride e Elena, e nell’ostinazione di Ettore a combattere per la gloria; il terzo atto è incentrato sulla storia biblica di Giacobbe; il quarto, come il primo, si svolge all’interno della cattedrale è si consuma intorno alla figura di Davide, il «re cantore», e al Salvatore, in una prospettiva poetica di sintesi religiosa.

In questo tappeto di sequenze narrative si annodano i fili di un disegno unitario declinato nel fantasmagorico e, soprattutto, finalizzato al recupero sincrono di tutta «la Storia della cultura, sacra e profana, biblica e pagana, antica e contemporanea, polacca e universale», secondo quanto scrive Andrea Ceccherelli nella corposa introduzione Per leggere (e capire) Akropolis che, oltre ad essere uno strumento di lettura fondamentale per addentrarsi nell’universo intellettuale del drammaturgo e pittore polacco, offre una chiave di lettura di Akropolis modernamente accattivante: «Poiché il ‘teatro enorme’ di Wyspiański nasce da un’immaginazione quasi cinematografica, che unisce luoghi, persone, cose, tempi in un insieme in movimento che la Decima Musa […] potrebbe realizzare in modo efficace, chissà che Akropolis, le cui qualità cinematografiche erano già state notale dal regista Teofil Trzciński, che l’aveva messa in scena nel 1923, non possa un giorno farne una sceneggiatura intrigante anche per un film d’animazione, realizzato naturalmente al computer.»

Collegamenti

Sul confine fra visibile e invisibile: una riflessione a due voci sulla luce in scena

Gli studi teatrali – gli studi intorno e dentro ai fenomeni teatrali – sono talvolta sorprendenti per il modo in cui affrontano l’eterno paradosso: parlare di un’arte viva irriducibile alla parola, fermare sulla carta una pratica effimera. Quando sanno inventare modi diversi di guardare a quei fenomeni, di attraversare il campo teatrale, sperimentando ibridazioni metodologiche e incroci interdisciplinari, possono aprire prospettive inconsuete, afferrare almeno un lembo di quel complesso tessuto ineffabile che chiamiamo scena. Di questa natura è Dire luce di Cristina Grazioli e Pasquale Mari (Cue Press 2021), un libro tanto più sorprendente e paradossale perché fra tutti i linguaggi e le tecniche dell’arte scenica sceglie di confrontarsi con quello più impalpabile e sfuggente: la luce. Un paradosso assunto fin dal titolo, quel «dire luce» preso in prestito da María Zambrano che dichiara e accoglie la sfida alla quale sono chiamate le parole di fronte alla luce, al suo manifestarsi, al suo potere di rivelare e nascondere, creare e spegnere, spegnersi.

Così all’attenzione per la sua dimensione espressiva ed estetica, sempre intrecciata con le implicazioni tecniche e con la magia della sua arte segreta, si accompagna un’affascinante riflessione su una proprietà intrinseca della luce: «la difficoltà a esprimerla», come scrive Grazioli, «a renderla oggetto di un discorso, sia esso operativo o teorico». Una riflessione sulla luce, dunque, portata ai limiti del linguaggio disciplinare – disciplinato – e che pone interrogativi anche di natura epistemologica. Di più: questa riflessione a due voci si spinge – ci sospinge – oltre le questioni della luce in scena e oltre l’esperienza quotidiana della luce nel mondo esteriore, perché rinvia inevitabilmente, anche al di là delle intenzioni degli autori, al significato della luce nella dimensione della verticalità. Nel senso della possibile esperienza della luce interiore – il sogno, la visione, la meditazione – e, nello stesso movimento, di una tensione alla trascendenza, dato che, come scrive Zambrano: «La luce ha la caratteristica di giungere sull’essere umano come se scendesse a fargli visita, o gli venisse inviata. Ed è impossibile vedere una luce, o vedere una certa luce, senza mettersi a cercare la sua fonte; e dire fonte è dire centro, unità» (M. Zambrano, Dire luce. Scritti sulla pittura, Rizzoli 2013).

È dunque un territorio sterminato quello della luce, sia come tema di riflessione che come pratica scenica. Ma un ambito piuttosto trascurato, oggetto di studi spesso molto tecnici. Eppure parlare di luce vuol dire parlare della concezione stessa dello spazio teatrale, della sua progettazione e del suo utilizzo, della separazione sala/palco o del suo superamento, del teatro della partecipazione o del teatro immagine, della scena immersiva e coinvolgente o di quella straniante. Vuol dire considerare una categoria grammaticale infinitamente declinabile nella scrittura di scena. Come affrontare questa materia seducente quanto insidiosa? Grazioli e Mari ci consegnano un libro rigoroso per l’approccio analitico e insieme godibile anche ai non specialisti perché procede liberamente per associazioni e suggestioni. Prende così forma un atlante della luce per parole chiave: invisibilità, materia, scrittura, polvere, buio, colore, movimento, voce, trasparenza, atmosfera, botanica, aria. Dodici voci di un vocabolario della luce e delle sue pratiche in ambito spettacolare, con una campionatura anche iconografica che, coerentemente, accosta e fa reagire warburghianamente scene teatrali e opere pittoriche, allestimenti operistici e fotografie d’autore, istallazioni e fotogrammi cinematografici, architettura e paesaggi. Molte immagini documentano lavori dello stesso Mari. E questi splendidi inserti iconografici sono a loro volta anche una riflessione sulla fotografia, cioè sulla scrittura di luce.

Determinante è la formula compositiva del volume, concepito come uno spazio di incontro, confronto, scambio fra un pensiero della luce e una dimensione operativa della luce. Con continui reciproci sconfinamenti disciplinari e incursioni in territori artistici contigui al teatro. Prendiamo per esempio la voce «buio». Apparentemente il contrario della luce. «Come ‘dire buio’?», si chiede Grazioli. In francese noir indica sia il buio che il colore nero. Ma se lo pensiamo come assenza di luce ne tradiamo l’etimo, che rinvia a un colore: buio viene dal latino burius, rosso cupo. Del resto il buio assoluto (l’oscurità totale tanto ricercata dai teatranti) non esiste, ed è molto più difficile fare buio che fare luce, come spiega Mari, il quale guarda piuttosto al buio come attività e come materia.

E se si capovolge lo sguardo? Il buio come luce vista di schiena. Grazioli suggerisce un’idea di buio come avvicinamento alla soglia dell’impercettibile (paragonabile al silenzio per John Cage) e ricorda alcune pratiche sceniche intente a ricavare presenze dall’oscurità, a disseppellire forme e figure dalle tenebre (si pensi agli spettacoli di Teatropersona, come L’ombra della sera o Macbettu). O forse, per dirla con Alessandro Carrera, «non si tratta di guardare il buio per vedere qualcosa; si tratta proprio di guardare il buio». La luce in scena è anche un fatto di attesa, aspettativa, presenza fantasmatica e concreta. Un fotogramma da Buongiorno, notte di Marco Bellocchio (Mari era direttore della fotografia) sembra «dire» proprio questo: la luce deve trovare qualcosa, un corpo, una superficie, della polvere. Se la luce non colpisse le cose non si vedrebbe nulla, né le cose né la luce stessa, ricorda Mari citando Juan de la Cruz. Perfino la luce di Dio è buio se non incontra un’anima. Come si vede, il percorso è vertiginoso.

In ogni voce il dialogo è serrato e simpatetico, tecnico e immaginifico insieme. I pensieri si rincorrono, si integrano, si provocano reciprocamente. Le prospettive si rovesciano. Nel capitolo intitolato al Colore, per esempio, Grazioli analizza il progetto di Spettacolo di luce per il Prometeo di Alexander Scriabjin realizzato da Bruno Munari, Davide Mosconi e Piero Castiglioni. Andato in scena nel 1980 per il Maggio Musicale Fiorentino, lo spettacolo non prevedeva filtri per le luci né gelatine, ma sfruttava le peculiarità cromatiche del tempo di accensione delle varie lampade: «La durata di innesco delle lampade a scarica e il percorso cromatico durante l’accensione danno variazioni che, sovrapposte, generano altri colori».

Si trattava di creare una partitura per la loro orchestrazione, come ricorda Mosconi: «Dopo aver provato e conosciuto ogni tipo di sorgente di luce, viene stabilito un elenco di possibilità combinatorie e di effetti possibili, dalla luce di Wood viola scuro appena percettibile alla luce delle Power Star, normalmente usate per illuminazione stradale. Effetti particolari si otterranno con piccolissime lampadine (lucciole) e con fili di nichelcromo incandescenti».

Così, commenta Grazioli, la tecnica si metamorfosa in principio artistico e compositivo. Il colore non viene «creato» per la scena; l’artista interviene sulla dimensione temporale di manifestazione dell’immagine, del suo stesso crearsi sotto gli occhi dello spettatore.

Da parte sua, Mari alterna spiegazioni puntuali e immagini fantastiche, sempre calandosi nella concretezza dell’esperienza con l’umile competenza dell’artigiano. Come quando conclude così un ragionamento sulle fonti storiche di luce e il loro rapporto con la temperatura: «Sarà perché mi sono scottato tante volte con i proiettori di teatro, appunto incandescenti, che posso dire di aver sentito sulla pelle il rapporto tra luce, calore e colore».

Nel capitolo sul Movimento parla del teatro e del cinema come «trappole in cui la luce entra e non riesce più a uscire». Si produce così lo spettacolo della luce, trappola anche per l’occhio, perché intrappolare la luce produce incanto e chiama in causa «la durata di quello che vediamo, come all’alba e al tramonto». Proprio perché tentano di sincronizzare la nostra osservazione della luce che passa con il nostro tempo interiore, «cinema e teatro non sono che infinite repliche dell’alba e del tramonto».

Piuttosto che lighting designer, Mari preferisce definirsi luciaio (così lo chiamava Franco Quadri) oppure «operaio della luce». Si paragona a un monaco, o a un detective. Ama il bianco e nero, il rapporto con l’ombra. È capace di sintesi folgoranti e di immagini bellissime: come quando si lancia in un vero e proprio elogio della vecchia diapositiva: «Un manufatto non troppo diverso nella sua missione dal tassello di una finestra di vetro colorato di una cattedrale medievale: racchiude su una superficie relativamente piccola un grande potenziale di sviluppo di immagine all’incontro con la luce».

E ancora: «miniatura di luce che può esplodere tra le mani», «scrigno di luce rappresa».

Operaio della luce è colui che cerca di «intercettare la luce che passa per costringerla a sostare un poco davanti ai nostri occhi» (e, dilatando il momento, farci dimenticare il nostro tempo personale). E per farlo deve lavorare col buio, ricavare la luce dal buio, perché la luce non si può modellare (non è come la creta) non si può incanalare (non è come l’acqua). Ma della creta e dell’acqua, del pulviscolo e del vapore (di qualsiasi superficie, come ha mostrato Svoboda) può essere rivelatrice e «partecipe». La luce infatti è un’illusione, non ha corpo, ma potremmo dire con Aristotele che essa è corporea «per partecipazione». È il quinto elemento, secondo l’esoterismo antico, quello che connette l’anima al corpo. È grazie a lei che il teatro può essere il luogo della visione e dell’accadere, la soglia tra la rappresentazione di una forma e la sua immagine psichica, l’apparizione che trattiene lo sguardo. Come nell’iconostasi, che Pavel Florenskij definiva il «confine tra mondo visibile e mondo invisibile», luogo dove si manifesta una pittura sublime, in cui le cose sono «come prodotte dalla luce».

Collegamenti