Logbook

Approfondimenti, interviste, recensioni e cultura: il meglio dell’editoria e delle arti da leggere, guardare e ascoltare.

Getta il libro, stringimi

Lodevole impresa quella di fornire finalmente al lettore italiano la traduzione di un’opera a tratti criptica nella sua complessità ma certamente affascinante. Akropolis è un testo poetico concepito per il teatro nel 1904 da Stanisław Wyspiański, drammaturgo e teorico del teatro, artista visivo, forse il maggiore esponente del modernismo in Polonia. Un saggio dello storico del teatro polacco Dariusz Kosiński fa luce sull’adattamento più famoso di questo testo per il teatro, messo in scena da Jerzy Grotowski nel 1962 in Polonia, fortunatamente ancora visibile in un filmato realizzato dalla tv americana nel 1968. Grotowski aveva così riassunto il senso del dramma di Wyspiański: «Akropolis si svolge sull’Acropoli e allo stesso tempo sulla collina del Wawel, ovvero, in altre parole, sul Wawel che è l’Acropoli polacca, dove l’intera tradizione europea, tutti i suoi motivi, sia della storia biblica che della storia antica, si sono dati una specie di appuntamento. Akropolis si svolge nel ‘cimitero delle tribù’. È proprio lì che assistiamo a un giudizio, per così dire, sui valori della cultura europea, su ciò che in essa è vitale e tragico.»

Il Wawel è la collina che sovrasta Cracovia, su cui sorgono una cattedrale e un castello reale che custodiscono i sepolcri e le testimonianze del glorioso passato della nazione. In Akropolis, alcune statue di questi sepolcri, ma anche figure rappresentate nei preziosi arazzi della cattedrale che raccontano storie della Bibbia e dell’Iliade, diventano nella fantasia del poeta i personaggi animati di una schermaglia poetica tutta basata sulla lotta tra il culto romantico dell’eroismo sublimato dalla morte, e la forza prepotente dell’amore, del piacere terreno. Per questo Wyspiański fa dire al personaggio della Fanciulla del monumento a Sołtyk: «Getta il libro, stringimi / e abbracciami, sorella! / Sii l’amato spirito / con cui stanotte vivo! / Cosa ti viene dagli stenti e dalle lacrime dei molti? E cosa dai supplizi del passato? (…). Getta via il libro, gettalo via / e diverremo, sorella mia, / vive, felici, incorrotte!». E poi ancora a Clio, musa della storia: «Via, libro – tortura e prigione / del pensiero e di ogni passione. / Hai avvelenato i cuori.»

E questo potrebbe essere uno dei motivi per cui un’opera in teoria così lontana dalla nostra sensibilità ci diventa subito familiare, poiché veicola la ribellione, paradossalmente abbatte i monumenti, o per lo meno ne scrolla via la polvere del patriottismo messianico. L’altro motivo è proprio l’idea stessa all’origine del testo, ovvero la «messa in movimento» delle icone immobili che rappresentano le idee e le credenze di un popolo, quello polacco, immerse in idee e credenze di provenienze antiche, come quelle giudaiche della Bibbia e quelle greche del poema omerico. Come rileva Ceccherelli, per questo si potrebbe auspicare addirittura che «poiché il ‘teatro enorme’ di Wyspiański nasce da un’immaginazione quasi cinematografica, che unisce luoghi, persone, cose, tempi in un insieme in movimento con effetti che la Decima Musa, come e più ancora di Melpomene, potrebbe realizzare in modo efficace, chissà che Akropolis, le cui qualità cinematografiche erano già state notate (…), non possa un giorno fornire una sceneggiatura intrigante anche per un film d’animazione, realizzato naturalmente al computer».

Attenzione però alla furia iconoclasta, che oggi come ieri sperimentiamo nel diffondersi della cancel culture, perché Wyspiański non ne è una vittima, al contrario. Quella di Akropolis infatti non è una passione, ma una resurrezione, essendo quello pasquale il rito a cui si riferisce la Grande Notte in cui si svolge il singolare concilio di statue e figure del mito. «Non è, quella di Akropolis, la Pasqua consueta, non riguarda le persone in carne e ossa. Tutto avviene sul piano dell’arte, della cultura: a dover ‘alzarsi dai morti’ (così letteralmente ‘risorgere’ in polacco) è la cultura polacca, ipostatizzata nel Wawel, che deve perdere la sua connotazione di sepolcreto della nazione». Un appello alla resurrezione per le sorti disgraziate di questo paese, perennemente in preda ai drammi della storia ma anche dilaniato da quelli tutti autoctoni della politica.

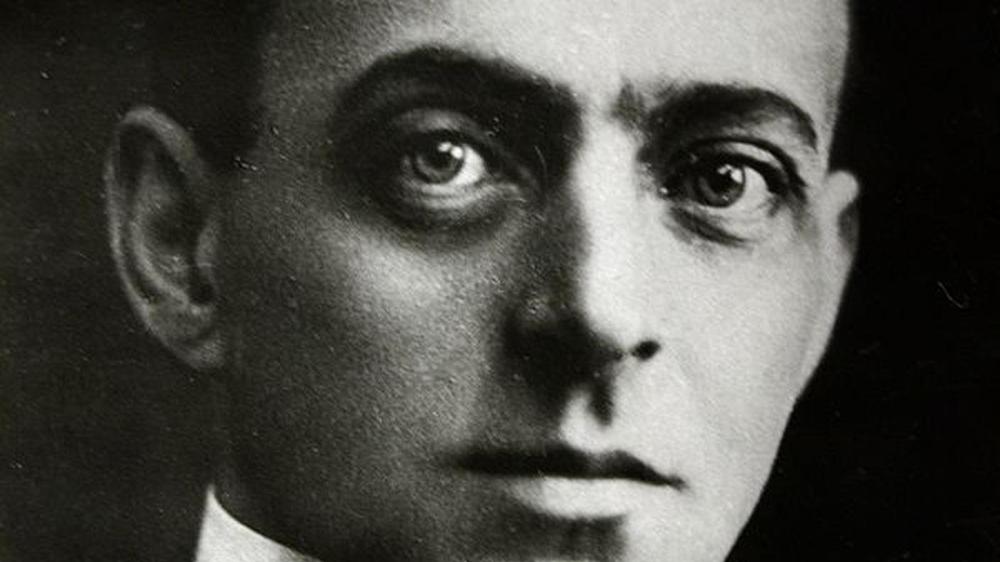

In bilico tra abissi, rive e seduzioni. Viaggio tra gli scritti di Vachtangov

Dopo gli scritti di Mejerchol’d (Cultura non è star sopra un albero. Mejerchol’d e il teatro dell’avvenire), Fausto Malcovati ci accompagna nella lettura dei brevi, frammentari scritti E. B. Vachtangov, personaggio forse meno popolare negli studi teatrali, ma pur sempre nodale nello sviluppo del teatro russo del primo Novecento. Il sistema e l’eccezione, pubblicato da Cue Press nel 2020, tenta di mettere in ordine e assegnare un percorso ai pochi scritti che di questo autore sono rimasti. Dagli appunti di pedagogia alle lettere, dalle note di diario alle regie. Un percorso accidentato, a tappe, nella vita dedita e minuziosa di un uomo del teatro e per il teatro. Nella lunga e dettagliata introduzione al volume, Malcovati ci avverte delle tematiche centrali del pensiero di Vachtangov, così come della poca organicità e della forte emotività che influisce sui suoi scritti. La biografia di Vachtangov è costantemente accompagnata dalla lotta contro una malattia subdola e invalidante. Numerose sono le lettere inviate dall’ennesima casa di cura, nelle quali l’autore si scusa per l’utilizzo della matita e per la calligrafia poco ordinata.

Molto presto nella lettura emerge il punto nodale della ricerca e dell’esperienza artistica di Vachtangov, ovvero il teatro come pedagogia. Dapprima da allievo, dedito e licenzioso, ammiratore entusiasta del Sistema stanislavskijano; poi da Maestro e da direttore dei numerosi studi che gli vengono affidati in uno stretto giro di anni; quello che emerge dai suoi scritti è un Maestro affezionato e generoso, ma anche severo, puntiglioso, spesso irascibile nell’invocare una disciplina, quella che lui definisce «studieità», che non riguarda soltanto la pratica teatrale ma che deve regolare tutta la vita degli studenti, in uno slancio totale nei confronti dell’arte e del teatro. Così come la narrazione è scandita dalla malattia che incalza e le sempre più rare dimissioni, così anche la psicologia dell’autore oscilla pericolosamente tra slanci di grande entusiasmo e iniziativa a pensieri di sconforto, delusione e angoscia. Tra le preoccupazioni principali di Vachtangov è il tempo che corre, la volontà di lasciare un’eredità il più possibile fertile, di farsi ricordare non solo come maestro ma anche come artista. Per Vachtangov la regia non rappresenta ancora, in questa fase, una disciplina autonoma, ma è a tutti gli effetti un’estensione della funzione pedagogica del maestro. Egli partecipa in prima persona alle rappresentazioni degli Studi, impara con i propri studenti, anche mettendo a rischio la propria autorevolezza e il proprio ruolo di regista. Negli appunti relativi alle regie la riflessione si concentra sull’attore e sul personaggio, lo spazio scenico viene chiamato in causa come correlativo contestuale dell’attore, come estensione della psicologia e dei temi dell’opera, in un’innovazione coraggiosa ma al contempo lontana, almeno nelle intenzioni, dalle sperimentazioni più ardite degli autori a lui contemporanei. L’aspetto pedagogico è preponderante in tutti i capitoli del libro, e va di pari passo con la rivisitazione critica dei maestri dello stesso Vachtangov, Stanislavkij, Suleržickij e Nemirovič-Dančenko, i cui modelli di insegnamento sono condivisi con ammirazione e entusiasmo, ma di cui sono criticati fortemente gli orientamenti registici, in una revisione sempre più forte di quel realismo che anche a Vachtangov appare, ormai, fuori tempo, e che viene rinnegato in favore di un nuovo e più consistente coinvolgimento dello spettatore e di una sua rinnovata consapevolezza nei confronti dello spettacolo, sulla scia di quello che stava teorizzando Mejerchol’d negli stessi anni.

Anche la Rivoluzione assume un volto nuovo negli scritti di Vachtangov. Complice la frammentarietà dei contributi di questo volume, essa giunge nel pensiero dell’autore quasi all’improvviso, con un discreto ritardo; nel momento in cui compare, però, assume un ruolo centrale, dirompente, soprattutto per quanto riguarda la concezione del rapporto tra attore e spettatore. A questo punto, a partire dalla messinscena dell’Erik IV, Vachtangov dichiara la fine dello studio della revivescenza stanislavskijana e inaugura un periodo di ricerca di forme teatrali: «Questo è il primo esperimento. Un esperimento a cui ci hanno spinto i nostri giorni, i giorni della Rivoluzione». La Rivoluzione, infatti, chiede un teatro fatto con il pubblico e per il pubblico, e soprattutto pone nuovi interrogativi, aprendo lo spazio a una riflessione inedita che si impernia sul termine «giustificazione». L’arte, con la Rivoluzione, non basta più a sé stessa; il naturalismo non è più scontato; la scenografia, le tematiche, gli attori non sono più scontati. Vachtangov non avrà mai il tempo di realizzarlo pienamente, ma intuisce perfettamente che a un mondo nuovo ciò che serve è un teatro nuovo, capace di «sentire l’oggi nel domani e il domani nell’oggi».

Collegamenti

Il segno di Ustica. In un volume le testimonianze d’arte e di teatro

Il teatro è uno straordinario strumento di coscienza civile. Nel quarantunesimo anniversario della strage di Ustica, piace perciò segnalare il volume, a cura di Andrea Mochi Sismondi, Il segno di Ustica. L’eccezionale percorso artistico nato dalla battaglia per la verità, pubblicato dalla casa editrice Cue Press (pagine 322, € 29.99). Il volume documenta e mette insieme quanto fatto — grazie all’attività propulsiva dell’associazione Parenti delle Vittime — per non far calare il sipario su Ustica, per non stancarsi di chiedere la verità dei fatti. In questo contesto le azioni artistiche, le performance, il confronto con le verità taciute e i silenzi coatti rappresentano un esempio di resilienza, la dimostrazione — trasformata in racconto e documentazione — di quanto l’agire artistico, il produrre poetico permetta di non abbassare la guardia, di essere vigili e pungoli della coscienza collettiva. Non è cosa da poco.

Memoria Ustica. Quarantun’anni fa la strage. In un libro le interviste agli artisti che non hanno mai smesso di interrogarsi

Gli anni passano, scorrono gli anniversari, ma la voglia di conoscere la verità non viene meno. L’anno scorso la cifra era tonda: quarant’anni dalla strage di Ustica, quest’anno sono quarantuno. Il 27 giugno 1980 cade un Dc-9 dell’Itavia con ottantuno persone a bordo. Non si tratta di «cedimento strutturale» né di esplosione interna: la verità, accertata giudizialmente ma ancora non riconosciuta in modo ufficiale, è che un aereo civile fu abbattuto nel corso di un’azione di guerra tra velivoli di diverse nazioni, alcune alleate dell’Italia. E che sul fatto fu stesa una cortina fumogena di silenzio.

In questi anni lunghi quanto la vita di un uomo maturo, l’Associazione dei parenti delle vittime, guidata da Daria Bonfietti, si è sempre battuta per la verità, per sensibilizzare l’opinione pubblica e per dare una dimensione al dolore. Lo ha fatto con battaglie giudiziarie, ma anche ricorrendo alle testimonianze e alle invenzioni delle arti, con rassegne di teatro, installazioni, concerti, serate dedicate alla poesia nella notte delle stelle cadenti. Caparbiamente ha voluto che intorno a i resti dell’aereo, recuperati dal fondo del mare, sorgesse il Museo per la memoria di Ustica, con l’installazione di Christian Boltanski. Da quando il Museo è attivo, davanti all’edificio, nel Parco della Zucca (via di Saliceto 3/22) si svolge ogni anno una rassegna dedicata alle arti. E anche quest’anno, fino al 10 agosto, si snoderà con spettacoli, concerti, incontri, a partire dall’installazione Battaglia aerea di Petri Paselli oggi, per proseguire con i danzatori Ginevra Panzetti e Enrico Ticconi, e poi con Ottavia Piccolo, Marco Paolini, Enrico Rava e Andrea Pozza, per concludersi con la serata di poesia di San Lorenzo a cura di Anna Amadori e Francesca Mazza. E dato che la memoria ha bisogno continuamente di essere coltivata per non deperire, intanto Andrea Mochi Sismondi, una delle anime, con Fiorenza Menni, di Ateliersi, ha raccolto oltre 50 testimonianze in un bel libro principalmente costituito di interviste, Il segno di Ustica, edizioni Cue Press. Sarà presentato nel Parco della Zucca il 15 luglio, in collaborazione con l’Istituto Parri. «L’incontro con la strage di Ustica è una di quelle esperienza che sono in grado di cambiare la prospettiva attraverso cui guardi il mondo», confessa l’autore nell’introduzione. Con la consapevolezza che lavora su «un fenomeno ancora completamente in corso», nel 2018 inizia il percorso che lo porterà al volume, attraverso «conversazioni con artisti e pensatori intorno alle motivazioni, alle esperienze e alle riflessioni nate dal lavoro sulle opere» presentate negli anni. E così nasce questo libro, che parte con un dialogo con Daria Bonfietti, si sviluppa con una descrizione del Museo, un’intervista a Boltanski, un’analisi con la semiologa Patrizia Violi di come l’attività artistica può ridefinire la percezione della strage, con interventi di Roberto Grandi e Maura Pozzati, e quindi intervista gli artisti che dal 1992 hanno creato spettacoli sulla strage o partecipato alle rassegne o fatto foto come Nino Migliori: da Marco Paolini e Giovanna Marini a Virgilio Sieni e Simona Bertozzi, a organizzatori come Ruggero Sintoni e Cristina Valenti, ai registi della serata di poesia, da Mariangela Gualtieri e Vetrano-Randisi a Paolo Billi.

Il libro sottolinea come l’arte sia un’importante sostituzione dell’esperienza del cordoglio, dato che il luogo della strage, tra i cieli e gli abissi del mare, non si può visitare. E allora, su quell’idea di volo spezzato, di caduta, di violenza, di «insepoltura» è l’immaginario a fornire fili per configurarsi l’inimmaginabile. Sottolinea la necessità di trasformare il dolore e la coscienza individuale in narrazione e consapevolezza collettiva, continuando a denunciare depistaggi e silenzi. Il volume sposa pienamente la prospettiva dell’Associazione parenti di n on puntare sul lutto privato ma sulla dimensione pubblica dell’evento, continuando a denunciare l’incapacità dimostrato dallo Stato di tutelare i propri cittadini. Considerando, infine, come la vicenda di Ustica non comporti solo uno sguardo al passato, ma chieda l’occhio aperto su un presente ancora di false notizie, di verità dimezzate, per un futuro differente.

Il segno degli artisti per Ustica. Andrea Mochi Sismondi ha raccolto decine di interviste a chi ha reso unico il Museo della Memoria

Chi è stato, chi ha abbattuto l’aereo civile in volo da Bologna a Palermo la sera del 27 giugno 1980, non lo sappiamo ancora. Sono trascorsi quarant’un anni, domenica ricorre l’anniversario della strage di Ustica e le domande, non meno dolorose né meno urgenti, si rinnoveranno poi, di sera in sera, lungo il calendario d’iniziative culturali. Coltivare il ricordo per giungere alla verità completa, informare per mantenere viva la consapevolezza di cosa può accadere quando lo Stato infrange il patto democratico di cittadinanza: è quel che Daria Bonfietti, presidente dell’Associazione dei parenti delle vittime, chiama «fare memoria». Nel corso degli anni il suo «fare» ha incontrato e sollecitato il «fare» di centinaia di artisti. È stata una scelta di campo e uno strumento di coinvolgimento tenacemente perseguiti. Un libro, Il segno di Ustica, curato da Andrea Mochi Sismondi, autore, regista e attore, pubblicato da Cue Press, ne restituisce ora la polifonia di voci, e ne configura il futuro. Sono decine di interviste, a registi, cineasti, coreografi, musicisti, poeti, amministratori, scrittori, studiosi, curatori che hanno preceduto e accompagnato la creazione del Museo per la Memoria, che lo hanno abitato con le loro opere, con gli spettacoli ospiti delle rassegne estive, con i reading poetici,con i premi teatrali.

Nel 2006, quando Daria Bonfietti e Andrea Benetti incontrarono Christian Boltanski, l’artista francese aveva già legato il suo nome a visioni indimenticabili dell’assenza, della vita perduta e del perdurare della memoria. Quell’anno il relitto del Dc-9 era giunto a Bologna da Pratica di Mare, dove erano stati assemblati duemila ottocento frammenti recuperati dai fondali marini, e raccolti gli oggetti personali delle ottantuno persone la cui vita era stata interrotta da «un episodio di guerra in tempo di pace», come aveva stabilito la sentenza ordinanza delgiudice Rosario Priore.

L’installazione permanente che Boltanski decise di donare, e che ha trasfigurato il museo del relitto in una veronica di profondo lirismo, rappresenta un culmine. Ma tutt’attorno si raccoglie una moltitudine di testimonianze d’arte, quante mai un evento storico ne ha suscitate dal secondo dopoguerra a oggi. Un percorso unico, che le trecentoventi pagine de Il segno di Ustica ricostruiscono, con le parole di Franck Krawczyk, Nino Migliori, Marco Paolini, Giovanna Marini, Virgilio Sieni, Mariangela Gualtieri e Cesare Ronconi, Marco Risi, Pippo Pollina, Andrea Purgatori, Flavio Favelli, Michele Serra, Enzo Vetrano e Stefano Randisi, Motus, Niva Lorenzini, Pietro Floridia… Le interviste raccolte da Andrea Mochi Sismondi – che in un capitolo, intervistato a sua volta, evoca lo spettacolo De facto , ideato con Fiorenza Menni a partire dal testo della sentenza – mettono a fuoco l’avvicinarsi, il motivarsi e il confrontarsi degli artisti con l’indicibile della strage. Vi sono elementi ricorrenti, nel loro «fare», a iniziare da una sorta di scarto emozionale, di lato e verso l’alto – e verso l’altro. Gli autori danno vita a lavori originali che mutano la traiettoria dei loro itinerari; il linguaggio di una sentenza diventa drammaturgia; un dolore privato si trasforma in battaglia civile. È una diastole e sistole, come il ritmo luminoso delle ottantuno lampade che nel Museo acquistano e perdono di intensità, come il battito di un cuore, dentro e fuori le pareti di un memoriale, nel corpo della città e della nazione.

Strehler, inno alla luce artigianale. Svoboda, gloria alla tecnologia. Solo Wilson trattò la luce come una protagonista

Negli anni Settanta, mentre Strehler rivendicava la potenza della luce, grazie alla professionalità dell’elettricista, perché odiava quella computerizzata, mentre Svoboda creava le sue scenografie con l’uso della luce e dei mezzi informatici, lasciando, entrambi, lo spazio alla parola dello scrittore, Robert Wilson fece in modo che la luce assumesse un linguaggio assolutamente autonomo, fino a diventare protagonista dello spettacolo, trasformando, così, l’illuminotecnica in una vera e propria drammaturgia, costruita su effetti visivi, il cui fine era quello di andare contro la scena statica, di estrazione pittorica, per costruire una nuova realtà spaziale, vivificata da giochi cromatici e dalle infinite possibilità offerte dal mezzo luminoso. Cristina Grazioli e Pasquale Mari hanno dato vita a un libro, edito da Cue Press, Dire luce. Una riflessione a due voci sulla luce in scena, nel quale affrontano l’argomento sia in modo teorico, essendo la Grazioli docente di Storia ed Estetica della luce, che in modo pratico, essendo Mari un Disegnatore luce e Direttore della fotografia.

Entrambi hanno affrontato un argomento alquanto tecnico che sfugge allo spettatore, ma, nello stesso tempo, lo hanno analizzato dal punto di vista estetico, capace di rendere più complice lo spettatore. In fondo, hanno cercato di spiegare in che modo l’universo della tecnica possa corrispondere all’universo della creazione artistica, e in che modo la «grammatica del vedere» possa essere conseguenza della «grammatica della rappresentazione» e, ancora, in che modo luce e colore possano essere interdipendenti.

Entrambi parlano di «partitura luminosa», in rapporto alla «partitura», e di spettacolo visivo autonomo, rispetto a quello rappresentativo. Il confronto tra i due tende a coinvolgere sia il versante storico-critico che quello della pratica scenica, con sconfinamenti che vanno dal territorio teatrale a quello pittorico coloristico, tanto che il colore, come accade in Wilson, viene percepito come un valore, non soltanto simbolico, ma anche psicologico.

L’approccio dei due autori avviene attraverso un dialogo di tipo platonico, con pagine puramente teoriche che si alternano con altre puramente pratiche nelle quali il visibile è messo in contrapposizione all’invisibile, dato che, spesso, la luce acquista un valore metafisico, grazie al suo potere di trasformare la «fabbrica scenica» in una scrittura visiva, tanto che il visibile e l’invisibile diventano il mostrato e il nascosto. Insomma, la luce serve per esprimere l’inesprimibile.

Il volume è diviso in brevi capitoli, dai titoli alquanto emblematici: Invisibilità, Materia, Scrittura, Polvere, Buio, Colore, Movimento, Voci, Trasparenza, Atmosfera, Botanica, Aria. L’utilizzo di questa nomenclatura ha a che fare con l’utilizzo della luce in scena, attraverso la diversità della sua declinazione , della sua variabilità e materialità, tanto da essere trasformata in una vera e propria «scrittura», dato che, sul palcoscenico, non si muovono soltanto gli attori, ma anche le forme, gli spazi, i silenzi, le parole non dette che la luce contribuisce a fondere. Ogni capitolo ha delle referenze fotografiche, con le quali, i due autori cercano di spiegare i loro concetti. Interessante la bibliografia che spazia dalla storiografia teatrale a quella pittorica e fotografica.

Collegamenti

Mentre c’è chi afferma che l’Università italiana mortifica il merito, il Dipartimento di Discipline Umanistiche dell’Università di Catania, visto il successo di due ricercatrici, dimostra il contrario

Il Dipartimento di Discipline umanistiche dell’Università di Catania è diventato una fucina di giovani ricercatori nell’ambito dell’Art Visual , della Performing Art e della drammaturgia, in genere, tutti lavorano attorno alla rivista «Arabeschi». Sulle pagine di questo giornale ci siamo occupati della ricercatrice: Laura Pernice, autrice di Giovanni Testori sulla scena contemporanea, uno studio accurato sull’autore di Novate dal 1993 al 2020, guidato da una metodologia di ricerca che attinge, non soltanto, a una completa bibliografia, ma anche a un rapporto diretto con gli attori e i registi. Il volume della ricercatrice Simona Scattina: Titina De Filippo. L’artefice magica, edito da Cue Press, è un’ulteriore conferma di un modo di lavorare tipico del Dipartimento a cui abbiamo fatto riferimento. L’autrice ha scelto, per la sua ricerca, Titina De Filippo, utilizzando tutta la bibliografia esistente, ma confrontandosi anche con il molteplice materiale del Fondo Carloni, che fu, per la prima volta, catalogato dalla Cattedra di Storia del Teatro dell’Università Federico II di Napoli, in occasione di una mostra, al Teatro San Carlo, che ebbi modo di visitare nell’Ottobre 1996, dove si poteva ammirare tanto materiale messo a disposizione proprio dal Fondo Carloni, il titolo della mostra era: Filumena in arte Titina, vi erano esposti lettere dei familiari, in particolare, del padre Scarpetta e dei fratelli Eduardo e Peppino, tantissimi copioni, molto materiale fotografico e una gran quantità di olii, mosaici, collage, che testimoniavano l’ultima attività, quella di Titina pittrice, a cui la Scattina ha dedicato un capitolo del suo libro, con testimonianze di De Chirico, Savinio, Carlo Carrà, Gino Severini, Ludovico Ragghianti.

Negli anni Cinquanta Titina, stimolata da Renato Simoni, che la presentò nel catalogo della mostra, fece notare la sua presenza di pittrice, a Milano, presso la Galleria di Vittorio Barbaroux; «La Domenica del Corriere» le dedicò un’ampia pagina (3 Dicembre 1950). Simona Scattina ha diviso il suo lavoro in sei capitoli, utilizzando, come materiale, gli elogi della critica, le memorie, gli epistolari, i testi teatrali e il materiale fotografico, presente in minima parte, nel capitolo dedicato alla iconografia. Seguendo le indicazioni di Meldolesi e di Taviani, Simona ha cercato, a suo modo, di entrare nel «corpo» dell’attrice, recuperandone, non solo la forza interpretativa, ma anche la fisicità, ovvero la sua maniera di stare in scena, anche prima di recitare insieme a Eduardo e a Peppino. Sono in molti a identificare Titina con i fratelli, in verità, fino alla nascita della Compagnia del Teatro Umoristico, 1931-1944, lei vantava già una storia personale come prima attrice e come vedette nel teatro di Rivista, tanto da poter vantare uno stile personale, il cui elemento principale era da ricercare nell’uso sapiente dell’ironia che mantenne anche quando visse a contatto con l’umorismo eduardiano e quello farsesco di Peppino.

La Scattina ci tiene a precisare che il suo ruolo, accanto ai fratelli, non fu affatto «marginale», essendo sempre al centro del trio che lei stessa aveva voluto, quando ne propose la nascita all’impresario Aulicino, per poi diventare una Compagnia autonoma, visti i trionfali successi, ma fu ancora lei a troncarne la continuità, dovuta alla forte personalità di ciascuno. L’autrice del libro segue tutta la storia di Titina, quella delle sue creature femminili, dalle sciantose a donna Amalia, a Filumena, a quelle interpretate nei vari film, dando, successivamente, voce ai testi scritti, ben diciannove, di cui analizza tre capolavori: Una creatura senza difesa, Quaranta, ma non li dimostra scritta insieme a Peppino e Virata di bordo, messa in scena da Nino Taranto con cui Titina lavorò per qualche stagione. (Nel 1993, Tato Russo, nella Collana Teatro, edita da Bellini, pubblicò sette testi).

All’analisi approfondita delle tre commedie, la Scattini fa seguire le Trame d’autrice, ovvero le schede degli altri testi. Titina era molto abile nell’inventare i ruoli, specie quelli femminili, man mano che li costruiva, lei li recitava nella sua mente, tanto da appartenere alla categoria delle attrici-scrittrici e viceversa, a quella che Michele Cometa definisce: «Il doppio ruolo». Ogni capitolo è arricchito da un’ampia bibliografia, con cui la Scattina intreccia un vero e proprio dialogo erudito, costruendo un ritratto completo della grande attrice che ebbe modo di trovare un suo spazio all’interno della Famiglia difficile, titolo della ben nota biografia di Peppino. La verità è che, a Titina, sia mancato un grande editore che si fosse occupato della sua drammaturgia, come, del resto, è accaduto per Peppino, il volume pubblicato da Cue Press le restituisce quanto dovuto.

Bentoglio, la rivoluzione teatrale di ‘re’ Giorgio

Forse se lo sentiva. Forse Giorgio Strehler, il 23 dicembre del 1997, sentiva che quella sarebbe stata la sua ultima prova di sempre, sulle assi di un palcoscenico. Perché, lui che provava i finali dei suoi spettacoli solo all’ultimo momento, quel giorno, prima della pausa per il Natale, aveva voluto imbastire l’ultima scena del suo Così fan tutte, l’opera di Wolfgang Amadeus Mozart scelta per inaugurare, un mese dopo, il Nuovo Piccolo Teatro di Milano. Spazio sognato da sempre, progettato a lungo, un cantiere infinito (durato diciotto anni) che aveva contrapposto il regista a diverse amministrazioni comunali, con tanto di uscite di scena (dal vertice del Piccolo) da vero teatrante, salvo poi ripensarci. Finalmente, in quel dicembre del 1997, era pronto ad alzarsi il sipario del nuovo teatro progettato da Marco Zanuso. Non con un testo di prosa, ma con un’opera lirica. Scelta però coerente con la storia di Giorgio Strehler, nato a Barcola, un paesino vicino a Trieste, il 14 agosto del 1921, giusto cento anni fa.

Una storia che ha inizio in una famiglia dove il nonno Olimpio era cornista e direttore d’orchestra, ma anche impresario teatrale, così come il padre Bruno, di origine austriaca, morto quando il regista non aveva ancora tre anni, mentre la madre Alberta era violinista, che aveva suonato anche con Wilhelm Fürtwangler. Questo lungo spazio tra l’alfa e l’omega del regista triestino, scomparso la notte di Natale del 1997, lo racconta Alberto Bentoglio nel suo Venti lezioni su Giorgio Strehler (collana Saggi sul teatro da Cue Press. Pagine 393. € 42.99).

Il volume di Bentoglio, docente di Storia del teatro all’Università Statale di Milano, «nasce come libro di testo per i miei studenti, dato che in questo 2021 ho proposto un corso monografico su Strehler, proprio a cento anni dalla morte. Il regista è scomparso ventiquattro anni fa, quando nessuno dei miei studenti era ancora nato, dunque ho pensato ad un ciclo di lezioni con un percorso biografico e critico per chi di Giorgio Strehler non ha mai visto nulla» spiega il docente milanese che ha dato alle stampe un volume che, proprio per il taglio scelto, va oltre il semplice «libro di testo» e si fa mappa per addentrarsi nel mondo strehleriano. A più livelli.

Il racconto biografico e l’analisi in ordine cronologico degli spettacoli (ricco l’apparato bibliografico, dettagliata e completa la teatrografia) che fanno da ossatura si intrecciano alla voce del regista (interviste, dichiarazioni pubbliche…), a documenti storici rintracciati negli archivi del Piccolo, alle note di regia che Strehler amava scrivere dettagliatamente. Così che chi non sa nulla dell’artista triestino può avvicinarsi «al primo regista critico italiano, colui che ha inventato la regia nel nostro paese sia nel campo della prosa che del teatro musicale». Mentre chi lo ha conosciuto attraverso le sue regie può scoprire come quegli spettacoli nacquero e, magari, vedere come «dietro il carattere forte di un uomo che riusciva ad ottenere tutto ciò che desiderava ci fosse una persona profondamente generosa, capace di dare molto a chi gli stava accanto». E scoprire che a Milano, «prima dell’Albergo dei poveri di Gork’ij che nel maggio 1947 diede inizio all’avventura del Piccolo teatro, Strehler, a marzo, formò una verdiana Traviata per il Teatro alla Scala». Venti lezioni a cui Bentoglio ha dato forma nei mesi del lockdown per raccontare «un artista che è stato fondamentale per la politica culturale italiana, convinto sostenitore della necessità di aprirsi all’Europa», ma anche per chiedersi «quanto il suo modo di fare regia sia ancora percorribile». Due gli spettacoli che Bentoglio sceglie per raccontare la «rivoluzione» di Strehler.

«Il Macbeth del 1975 alla Scala diretto da Claudio Abbado perché fu l’inizio della rilettura da parte del teatro di regia delle opere di Verdi. E il Faust di Goethe, spettacolo realizzato tra il 1989 e il 1992, che vede Strehler in scena nei panni di Faust e che racchiude tante delle cose fatte negli anni, in una sorta di rilettura della sua vita umana e artistica».

Non uno spettacolo testamento, però. «Lo è, forse, l’ultima edizione di Arlecchino, diventato nel tempo sempre più malinconico» conclude Bentoglio, per il quale «l’eredità più bella di Strehler è il Piccolo teatro, che negli anni è stato guidato da Luca Ronconi e ora è affidato a Claudio Longhi, senza mai perdere la funzione di servizio pubblico che nel 1947 gli diedero Strehler e Paolo Grassi».

Titina, macché ruolo marginale. La sua ironia? Uno stile personale tra un Eduardo umoristico e un Peppino farsesco

Il Dipartimento di Discipline umanistiche dell’Università di Catania è diventato una fucina di giovani ricercatori nell’ambito dell’Art-Visual, della Performing-Art e della drammaturgia, in genere, tutti lavorano attorno alla rivista Arabeschi.

Sulle pagine di questo giornale ci siamo occupati della ricercatrice Laura Pernice, autrice di Giovanni Testori sulla scena contemporanea, uno studio accurato sull’autore di Novate dal 1993 al 2020, guidato da una metodologia di ricerca che attinge non soltanto a una completa bibliografia, ma anche a un rapporto diretto con gli attori e i registi.

Il volume della ricercatrice Simona Scattina: Titina De Filippo. L’artefice magica, edito da Cue Press, è una ulteriore conferma di un modo di lavorare tipico del Dipartimento a cui abbiamo fatto riferimento. L’autrice ha scelto, per la sua ricerca, Titina De Filippo, utilizzando tutta la bibliografia esistente, ma confrontandosi anche con il molteplice materiale del Fondo Carloni, che fu, per la prima volta, catalogato dalla Cattedra di Storia del Teatro dell’Università Federico II di Napoli, in occasione di una mostra, al Teatro San Carlo, che ebbi modo di visitare nell’Ottobre 1996, dove si poteva ammirare tanto materiale messo a disposizione proprio dal Fondo Carloni. Il titolo della mostra era Filumena in arte Titina. Ed erano esposte lettere dei familiari, in particolare del padre Scarpetta e dei fratelli Eduardo e Peppino, tantissimi copioni, molto materiale fotografico e una gran quantità di olii, mosaici, collage, che testimoniavano l’ultima attività, quella di Titina pittrice, a cui la Scattina ha dedicato un capitolo del suo libro, con testimonianze di De Chirico, Savinio, Carlo Carrà, Gino Severini, Ludovico Ragghianti.

Negli anni Cinquanta, Titina, stimolata da Renato Simoni, che la presentò nel catalogo della mostra, fece notare la sua presenza di pittrice, a Milano, presso la Galleria di Vittorio Barbaroux; «La Domenica del Corriere» le dedicò un’ampia pagina (3 dicembre 1950).

Simona Scattina ha diviso il suo lavoro in sei capitoli, utilizzando, come materiale, gli elogi della critica, le memorie, gli epistolari, i testi teatrali e il materiale fotografico, presente in minima parte, nel capitolo dedicato alla iconografia. Seguendo le indicazioni di Meldolesi e di Taviani, Simona ha cercato, a suo modo, di entrare nel «corpo» dell’attrice, recuperandone non solo la forza interpretativa, ma anche la fisicità, ovvero la sua maniera di stare in scena, anche prima di recitare insieme a Eduardo e a Peppino.

Sono in molti a identificare Titina con i fratelli, in verità, fino alla nascita della Compagnia del Teatro Umoristico, 1931-1944, lei vantava già una storia personale come prima attrice e come vedette nel teatro di Rivista, tanto da poter vantare uno stile personale, il cui elemento principale era da ricercare nell’uso sapiente dell’ironia che mantenne anche quando visse a contatto con l’umorismo eduardiano e quello farsesco di Peppino.

Scattina ci tiene a precisare che il suo ruolo, accanto ai fratelli, non fu affatto «marginale», essendo sempre al centro del trio che lei stessa aveva voluto, quando ne propose la nascita all’impresario Aulicino, per poi diventare una Compagnia autonoma, visti i trionfali successi, ma fu ancora lei a troncarne la continuità, dovuta alla forte personalità di ciascuno. L’autrice del libro segue tutta la storia di Titina, quella delle sue creature femminili, dalle sciantose a donna Amalia, a Filumena, a quelle interpretate nei vari film, dando, successivamente, voce ai testi scritti, ben diciannove, di cui analizza tre capolavori: Una creatura senza difesa, Quaranta, ma non li dimostra scritta insieme a Peppino e Virata di bordo, messa in scena da Nino Taranto con cui Titina lavorò per qualche stagione. (Nel 1993, Tato Russo, nella Collana Teatro, edita da Bellini, pubblicò sette testi). All’analisi approfondita delle tre commedie la Scattini fa seguire le Trame d’autrice, ovvero le schede degli altri testi.

Titina era molto abile nell’inventare i ruoli, specie quelli femminili, man mano che li costruiva, lei li recitava nella sua mente, tanto da appartenere alla categoria delle attrici-scrittrici e viceversa, a quella che Michele Cometa definisce «Il doppio ruolo». Ogni capitolo è arricchito da un’ampia bibliografia, con cui la Scattina intreccia un vero e proprio dialogo erudito, costruendo un ritratto completo della grande attrice che ebbe modo di trovare un suo spazio all’interno della Famiglia difficile, titolo della ben nota biografia di Peppino. La verità è che, a Titina, sia mancato un grande editore che si fosse occupato della sua drammaturgia, come, del resto, è accaduto per Peppino. Il volume pubblicato da Cue Press le restituisce quanto dovuto.

Collegamenti