Logbook

Approfondimenti, interviste, recensioni e cultura: il meglio dell’editoria e delle arti da leggere, guardare e ascoltare.

Magia della luce che tutto crea e tutto distrugge

Renzo Guardenti, In forma di quadro. Note di iconografia teatrale

In forma di quadro. Note di iconografia teatrale

La confezione editoriale del volume In forma di quadro. Note di iconografia teatrale di Renzo Guardenti presenta 148 pagine che raccolgono saggi compilati dallo studioso fiorentino lungo vent’anni di ricerca e poi un corpo di 167 figure di supporto non decorativo, ma funzionale in quanto strumento necessario per lo studio dei rapporti intercorrenti tra teatro e arti figurative. Si tratta, in primo luogo, di capire il valore testimoniale delle fonti iconografiche, pur considerando la loro autonomia creativa in fase di rielaborazione figurativa dell’oggetto teatrale che si sostanzia – con il supporto di variegate tecniche artistiche – nella carta, nella tela, nella lastra dell’incisore, fino ai manufatti delle arti plastiche, nelle fotografie e nelle moderne riproduzioni visive.

L’indagine di Guardenti si articola lungo un percorso storico che procede dal Seicento al Novecento. La ricognizione inizia con le attrici della Commedia dell’Arte: fino all’ultimo ventennio del XVII secolo godono di modesta ma non insignificante presenza iconografica; successivamente si diffondono copiosi i loro ritratti singoli, dai quali è possibile congetturare il richiamo ad una certa e possibile dimensione scenica.

L’intreccio tra drammaturgia del testo, esercizio dell’attore e sedimentazione figurativa orienta l’osservatorio analitico di Guardenti sul versante francese, segnatamente nel perimetro culturale della prima Comédie Italienne e nei contributi pittorici di Claude Gillot e di Jean-Antoine Watteau, cui segue una puntigliosa analisi delle raffigurazioni della Commedia dell’Arte diffuse nel Settecento.

Il discorso cambia quando l’attore, a cavallo tra XVIII e XIX secolo, inizia ad affermarsi come entità sociale e culturale. L’attore si mette in posa, statuaria e teatrale, come dimostra François-Joseph Talma, immortalato, con limpidi riferimenti al suo linguaggio performativo, nei panni di Nerone da Eugène Delacroix nel 1853.

Luminose sono le pagine che Guardenti dedica a Sarah Bernhardt, la «prima vera diva della storia dello spettacolo in grado di fare tendenza non solo nel teatro ma anche in termini di costume e stile di vita» (p. 122). Immortalata da diverse centinaia di fotografie, diventa presto modello figurativo per la coeva generazione di attrici che ne assumono pose, gesti e abbigliamenti, come l’austriaca Adele Sandrock.

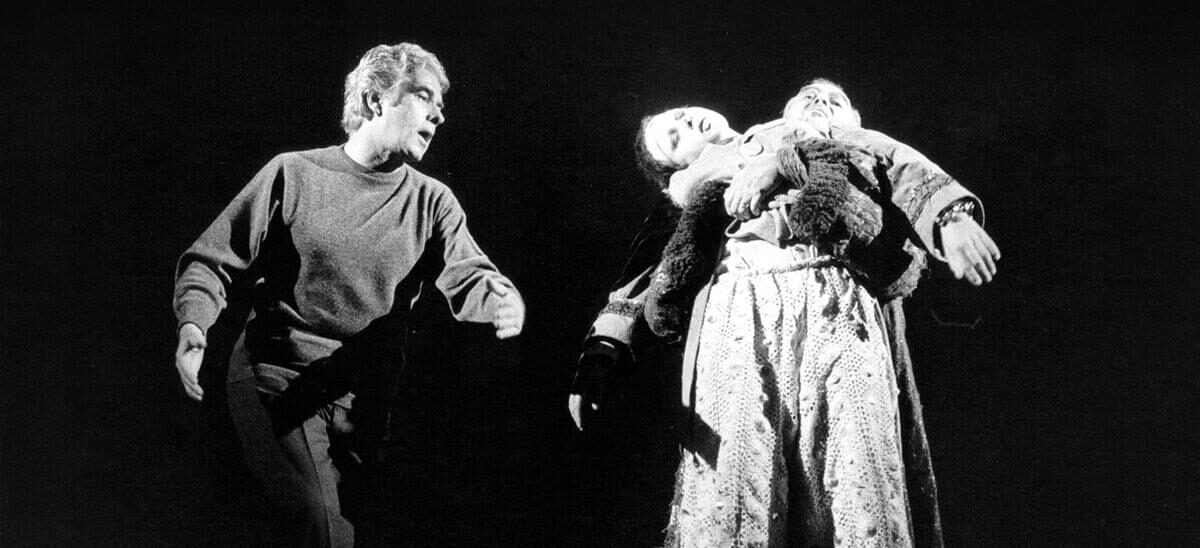

In forma di quadro si conclude con una minuziosa e intrigante analisi delle prime regie di Luchino Visconti, dall’opera lirica La Vestale di Gaspare Spontoni, allestita nel 1954, a Parenti terribili di Jean Cocteau (1945) e La vita del tabacco di Erskine Caldwell (1945). Il realismo del regista attraversa sia la connotazione dei personaggi, tanto melodrammatici quanto teatrali, che il linguaggio figurativo dell’impianto scenografico, come emerge con chiarezza dalle foto di scena.

Collegamenti

The Global City: presentazione del libro e intervista a Simona Frigerio

Raccontare il lavoro della Compagnia Instabili Vaganti significa addentrarsi nel loro mondo, cosparso della polvere del palcoscenico ma costruito su quattro continenti. Un viaggio che da Genova si sposta, nel tempo e nello spazio, rievocando sprazzi di storia – come il ’68 a Città del Messico – ma sollecitando, nel contempo, un confronto continuo con la realtà. In delicato equilibrio tra le città letterarie di Calvino e le metropoli urticanti di Ballard. Un viaggio affascinato e affascinante per scoprire come si costruisce quel perfetto meccanismo teatrale che è lo spettacolo, ma anche i pensieri e gli ideali di una coppia di artisti che ha posto al centro del proprio mestiere, altamente artigianale, la consapevolezza di esserci nel mondo.

Intervista all’autore

Come è nata l’idea di questo libro?

Dalla comune passione per il viaggio. Non la vacanza all-inclusive, bensì quell’andare in cerca di sé vagando per il mondo.

Quanto è stato difficile portarlo a termine?

La difficoltà, quando si inizia un libro, sta nell’inquadrare lo specifico dello stesso. Faccio un esempio per chiarire. Se dovessi scrivere il libro su una compagnia che si confronta, attraverso uno spettacolo, con un preciso fatto storico – passato o presente – il libro si muoverebbe su binari documentali, interviste, e avrebbe il sapore del reportage o del libro di storia. In questo caso, mi sono ispirata alla letteratura di viaggio.

Quali sono i tuoi autori di riferimento?

Sono una lettrice vorace. Direi che amo la letteratura dell’Ottocento, Proust e Dostoevskij su tutti. Ma adoro anche i modernisti inglesi e, quindi, Virginia Woolf. Una mia passione è il giallo, forse in quanto mi interesso di enigmi, e anche per questo leggo assiduamente Dürrenmatt.

Dove vivi e dove hai vissuto in passato?

Da quasi dieci anni sono diventata cittadina Toscana (anche se i toscani doc non si definirebbero mai tali dato che si identificano ognuno con la propria città). Per anni ho vissuto a Milano, metropoli che non sopportavo più e dalla quale sono letteralmente scappata: io sono figlia della Milano dei Centri sociali, dell’impegno civile e politico; la Milano della moda e della ‘movida’ mi rispecchia poco. Però Milano mi ha insegnato l’etica del lavoro. E poi ho vissuto a lungo in Gran Bretagna e da vent’anni giro il mondo in lungo e in largo, tanto che considero ormai l’Oriente la mia patria d’adozione, anche se Cuba mi ha rubato il cuore.

Dal punto di vista letterario, quali sono i tuoi progetti per il futuro?

In primis terminare il mio secondo romanzo. Ho già pubblicato due raccolte di racconti e ho scritto un romanzo giovanile che è rimasto, e rimarrà, nel cassetto. Per me scrivere è come respirare: impossibile non farlo.

Collegamenti

Il teatro di Totò dal 1932 al 1946 in un prezioso libro a cura di Goffredo Fofi

In questo prezioso libro a cura di Goffredo Fofi viene raccolto Il teatro di Totò (Cue Press, 269 pagine, 34,99 Euro) del periodo 1932-1946. Prima di divenire nel cinema un impareggiabile attore comico, Totò fu – negli Anni Trenta – uno dei massimi interpreti del teatro della tradizione popolare napoletana. Nel volume i lettori troveranno esilaranti sketch e scene che attingono direttamente alla «farsa urbana e sottoproletaria di Pulcinella», al genere del varietà innovato dal café-chantant, fino alla «rappresentazione comica di un certo piccolo borghese italiano, timido, aggressivo, pauroso e alla fine ridicolo», viene restituito lo spirito più genuino della comicità di Totò: irriverente nella satira politica (e, per questo, vittima della censura fascista), irresistibile quando ridisegna i luoghi comuni sulla napoletanità. Questi testi svelano la completezza artistica di Totò, qui in veste di assoluto mattatore della scena, lungo una variegata galleria di personaggi in cui spiccano le sue inconfondibili doti di ironica maschera.

Il curatore Goffredo Fofi, nato a Gubbio nel 1937, si è occupato, tra Sud e Nord del Paese, di questioni pedagogiche e sociali. Ha inoltre collaborato con molte riviste («Quaderni piacentini», «Ombre rosse», «Linea d’ombra», «Lo straniero», «Gli asini») animando la vita culturale italiana. Malgrado la vastità delle sue pubblicazioni, la sua opera più apprezzata resta l’inchiesta su L’immigrazione meridionale a Torino (1963). Tra i suoi libri di cinema, ricordiamo le monografie dedicate a Totò (in collaborazione con Franca Faldini, con la quale ha anche realizzato i tre grandi volumi di interviste su L’avventurosa storia del cinema italiano), a Marlon Brando e ad Alberto Sordi.

Scrive tra l’altro Goffredo Fofi: «Nato nel 1898, Antonio De Curtis, in arte Totò, ha fatto le sue università recitando a Napoli nelle farse a soggetto, d’origine ottocentesca e pulcinellesca. Canovacci tramandati su copie manoscritte, più raramente stampate, e arricchiti dai ricordi dei figli d’arte: il tale a questo punto faceva questa mossa, introduceva questa battuta, si rivolgeva al pubblico in questo modo, divagava provocando la spalla su questo equivoco… Come in ogni tradizione di teatro popolare autentico, si arricchiva e trasformava di continuo una materia consolidata, regole codificate. Niente nasceva dal niente; ma le suggestioni del momento, della platea, dell’incontro tra temperamenti diversi, provocavano (e provocano tuttora, nella sceneggiata) una possibilità di variazioni assai grande, in una continua e produttiva dialettica tra vecchio e nuovo, tra fisso e mobile, tra rigido e aperto».

Collegamenti

Vincenzo Blasi, Teatri greco-romani in Italia

Il volume di Vincenzo Blasi è dedicato a Khaled al-Asaad, l’archeologo siriano giustiziato nel 2015 dai miliziani jihadisti per essersi rifiutato di rivelare dove fossero nascosti i tesori di Palmira, il cui teatro romano fu poi parzialmente distrutto il 21 gennaio 2017. A partire da questo tragico avvenimento l’autore esprime «l’attaccamento ad un concetto di cultura e di appartenenza che guida il lettore alla scoperta del suo passato e delle sue eterne bellezze» (così Nicola Savarese nell’introduzione, p. 7).

L’opera – «destinata alla consultazione, allo studio, all’aggiornamento, al viaggio e alla semplice curiosità» (p. 9) – si presenta come un dizionario comprendente più di duecentocinquanta voci relative a teatri greci, greco-romani, romani, anfiteatri, odea, circhi, stadi. Vi sono considerati non solo gli edifici di cui si sono conservati i reperti archeologici, ma anche quelli identificati solo su base epigrafica, documentaria o letteraria.

Simboli di tradizione e contemporaneamente esempi di innovazione, i luoghi spettacolari in Italia presentano infinite varianti estetiche e strutturali a seconda della tipologia e dell’utilizzo, dell’ambito cronologico e geografico. Sfogliando il volume emergono con evidenza somiglianze e differenze che rendono unico, anche in questo ambito, il patrimonio del nostro paese. Apprezzabile l’attenzione riservata al legame imprescindibile tra i theatra e i territori in cui sono stati costruiti e utilizzati. Il teatro e la città: un legame di lunga durata, come sappiamo.

Il testo, di facile utilizzo, si presenta articolato in lemmi in ordine alfabetico secondo la denominazione odierna o più conosciuta della località, comprendendo un breve inquadramento storico del luogo e una descrizione dettagliata dei reperti archeologici con riferimenti anche alle campagne di scavo. Alla fine di ogni sezione sono offerte immagini puntuali: fotografie recenti dei siti e piante dei monumenti. Si alternano utili schede riassuntive di teatri noti e molto indagati, come il theatron greco di Siracusa (pp. 193-196), e approfondimenti di monumenti trascurati come quelli lombardi di età romana (Bergamo, p. 42; Como, p. 60).

Segnaliamo la sintesi sul teatro e l’anfiteatro della romana Florentia (p. 79). I resti del theatron del primo secolo d.C. si trovano sotto gli attuali palazzo Vecchio e palazzo Gondi. Come evidenzia la pianta dell’edificio (p. 87), la cavea era rivolta verso piazza della Signoria, mentre la scena si snodava lungo piazza San Firenze e via dei Leoni. Nell’attuale quartiere di Santa Croce sorgeva l’anfiteatro romano (130 d.C.), ricordato per la prima volta nel 1764 da Domenico Maria Manni in Notizie istoriche intorno al Parlagio ovvero anfiteatro di Firenze. Il monumento è ancora oggi riconoscibile dall’andamento curvilineo delle vie e dalla toponomastica della zona: via Torta, via del Parlascio, dal greco perielasis, ‘girare attorno’. È aggiornata la bibliografia al riguardo (pp. 277-278).

Il catalogo, di facile lettura, è rigoroso, e presenta i termini greci e latini specifici della disciplina, spiegandoli in modo chiaro e sintetico in poche pagine introduttive (pp. 14-18). In conclusione per ogni lemma sono riportate le fonti antiche (documenti letterari, epigrafi, iscrizioni) e i riferimenti bibliografici moderni.

Nonostante il volume si ponga come prezioso strumento di consultazione per docenti e discenti, rimangono comunque imprescindibili i due regesti Censimento analitico. Teatri greci e romani. Alle origini del linguaggio rappresentato, a cura di Paola Ciancio Rossetto e Giuseppina Pisani Sartorio (Roma, Edizioni Seat, 1994, 3 voll.), e il più recente Antike Theaterbauten. Ein Handbuch (Wien, Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2017, 3 voll) di Hans Peter Isler.

Collegamenti

20 lezioni su Giorgio Strehler di Alberto Bentoglio

L’esaustivo libro, pubblicato da Cue Press nella collana I saggi del teatro (393 pagine), si rivela uno stimolante saggio rivolto a coloro che desiderano conoscere ed approfondire l’opera del grande Maestro triestino. La monografia raccoglie le lezioni che l’autore, durante i mesi di lockdown dovuti all’emergenza sanitaria, ha tenuto a distanza per il suo corso di docenza sulla Storia del Teatro.

Venti lezioni che hanno approfondito il percorso artistico di Giorgio Strehler, così da fornire agli studenti un valido aiuto per la preparazione dell’esame. La maggior parte dei materiali utilizzati è conservata presso l’Archivio Storico del Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europa, Fondo Giorgio Strehler.

La pubblicazione si avvale inoltre di un apparato di immagini evocative che riportano alla mente spettacoli memorabili come Arlecchino servitore di due padroni, I giganti della montagna, La tempesta, Il giardino dei ciliegi, L’opera da tre soldi, L’anima buona di Sezuan, Vita di Galileo, Re Lear, La grande magia, Faust. Completano la monografia una interessante bibliografia del Maestro con la menzione dei volumi a lui dedicati, il teatro di regia, gli articoli di periodici e riviste, oltre ad un apparato sulla Teatrografia con un completo indice delle regie strehleriane.

L’attività didattica e di apprendimento viaggia di pari passo. L’obiettivo è un percorso votato alle esatte risorse formative fruibili di assegnazione, pensato per accompagnare e verificare i progressi durante lo studio, ma anche per informare tutti coloro che hanno amato Strehler, il Piccolo Teatro di Milano e, in generale, la Storia del Teatro che, lezione dopo lezione, spicca in tutto il suo splendore per la riscoperta nel largo catalogo di autori e di fonti seguite alla creatività di Strehler, sempre pronto ad offrire al pubblico soluzioni poliedriche, puntando ad innovazioni nel pieno rispetto della tradizione, nonché a combinazioni di assoluta genialità.

La panoramica complessiva permette così di delineare una storia contraddistinta da rapporti complessi e affascinanti, presentando memorabili allestimenti, tra i più rilevanti della scena mondiale (e altrettanto indimenticabili interpreti), messi in scena nella realtà della drammaturgia, sempre e comunque attraverso la poetica. Strehler ha fatto del suo lavoro un insieme di concetti relativi alla poesia, sia in quanto motore dell’umanità sia in quanto richiami ad esperienze letterarie ed estetiche a lui care, senza tralasciare mai tutte le altre arti.

Venti lezioni per conoscere Giorgio Strehler (1921-97) attraverso un percorso cronologico che prende in considerazione tutti gli spettacoli (teatrali e musicali) che il regista ha allestito nel corso della sua carriera. Padre fondatore del teatro di regia in Italia, Strehler, con la nascita nel 1947 del Piccolo Teatro di Milano, ha saputo tracciare nuove strade all’insegna dell’attualità culturale, dell’apertura nei confronti delle drammaturgie straniere, ma, soprattutto, della costante evoluzione di una personale poetica.

Ha dedicato la sua esistenza alla creazione e diffusione globale del ‘teatro d’arte’, quale espressione di un impegno artistico di alto profilo morale e civile, un teatro ‘necessario’ destinato a svolgere un’importante funzione di coscienza politica, sociale e culturale.

L’autore

L’autore, Alberto Bentoglio, insegna Storia del Teatro all’Università Statale di Milano dove, dal 2017, dirige il Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali. Prendendo le mosse dagli ultimi decenni del Settecento, Bentoglio ha approfondito la ricerca sul panorama teatrale italiano fino all’Unità d’Italia. Ha inoltre studiato l’organizzazione dello spettacolo dal vivo, in particolare della realtà milanese, con riferimento al magistero di Grassi e Strehler.

Fra le sue pubblicazioni, ricordiamo: L’arte del capocomico: biografia critica di Salvatore Fabbrichesi (Roma, Bulzoni, 1994); Antonio Colomberti, Memorie di un artista drammatico (Roma, Bulzoni, 2004); Sei personaggi in cerca d’autore di Pirandello per Giorgio De Lullo (Pisa, ETS, 2007); L’attività teatrale e musicale in Italia (Roma, Carocci, 2007); Antonio Colomberti, Dizionario biografico degli attori italiani (Roma, Bulzoni, 2009); Il Teatro dell’Elfo (1973-2013) (Milano, Mimesis, 2013); Milano, città dello spettacolo (Milano, Unicopli, 2014).

Le edizioni Cue si trovano ad Imola (Bo). Alla fine del 2012, intorno a Mattia Visani, ultimo autore della Ubulibri di Franco Quadri, nasce la prima casa editrice ‘digital first’ interamente dedicata alle arti dello spettacolo.

Collegamenti

In forma di quadro. Note di iconografia teatrale

«L’iconografia teatrale è una delle grandi questioni irrisolte della storiografia sullo spettacolo» (p. 11). È questo l’assunto di partenza del recente volume di Renzo Guardenti: una raccolta di saggi scritti nell’arco di quasi vent’anni dedicati ai temi e ai problemi legati all’utilizzo delle immagini come fonte per indagare e comprendere le arti della scena. A cominciare dalla loro doppia natura: da una parte di oggetto artistico autonomo – con un proprio linguaggio e con proprie regole e tecniche –, dall’altra di sedimentazione visiva delle pratiche performative. Monumenti e documenti, per utilizzare una nota endiadi concettuale di Jacques Le Goff. Forse anche per sfuggire a questa loro complessità le testimonianze iconografiche sono spesso utilizzate come mere illustrazioni, quando non ignorate da un campo di studi in cui è ancora fortemente radicato un pregiudizio testocentrico ormai anacronistico. Le immagini di teatro hanno invece un’importanza primaria per la storia dello spettacolo: tramandandone la dimensione visiva, consentono «di perpetuare la memoria di forme artistiche che, in virtù del loro carattere effimero, rischierebbero di essere relegate nell’ambito della parola, del discorso, del testo scritto» (ibid.).

Se quella tra arte e spettacolo è destinata a essere una «partita senza fine», come l’ha definita Sara Mamone (Dèi, semidei, uomini. Lo spettacolo a Firenze tra neoplatonismo e realtà borghese [XV-XVII secolo], Roma, Bulzoni, 2004), essa ha trovato nei lavori della scuola fiorentina un proficuo cantiere di studi che, avviato da Cesare Molinari e Ludovico Zorzi rispettivamente negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, è stato portato avanti con profitto dai loro allievi – lo stesso Guardenti, Mamone e Stefano Mazzoni in primis – secondo due linee di ricerca che l’autore definisce «assolutamente parallele e per certi aspetti divergenti» (p. 12), ma che ritengo piuttosto complementari. La prima si è orientata verso la ricostruzione storico-filologica delle diverse forme dello spettacolo attraverso la messa in luce degli elementi e dei processi che hanno portato alla costituzione dell’opera; la seconda ha privilegiato la definizione delle diverse idee e prassi di teatro e di quel complesso sistema di relazioni tra committenti, realizzatori e fruitori che è alla base del fare spettacolo.

Entrambe hanno portato gli studiosi a interrogarsi su quelle che sono le radici profonde delle discipline teatrali e sul loro statuto metodologico, compreso il modo in cui relazionarsi con le fonti iconografiche. Ne è emersa la necessità di articolare questo tipo di reperti in coerenti e organiche tipologie documentarie che permettano la loro catalogazione e una più facile fruizione anche attraverso appositi archivi digitali. Tra questi non si può non segnalare Dionysos, promosso dal dipartimento di eccellenza SAGAS dell’Università di Firenze sotto la direzione di Guardenti: oltre ventiduemila immagini riferibili al teatro e allo spettacolo dall’antichità classica alla prima metà del Novecento schedate sulla base di criteri che privilegiano la teatralità del documento.

Tale archivio di iconografia teatrale, al pari del volume che qua si presenta, è parte degli esiti scientifici di una linea di ricerca da tempo portata avanti da Guardenti e volta a indagare non solo i rapporti tra teatro e arti figurative, ma anche il valore testimoniale della documentazione iconografica a vario titolo riferibile alle arti dello spettacolo nonché le possibilità di impiego di tali documenti nell’ambito di ipotesi ricostruttive di forme spettacolari, prassi sceniche e recitative. Si tratta di riflessioni fondanti per la storiografia teatrale che vedono una loro applicazione pratica nei dieci capitoli del libro in cui sono approfonditi momenti chiave della storia del teatro e dello spettacolo europeo lungo una diacronia che va dal Seicento al Novecento.

Dopo alcuni imprescindibili premesse metodologiche (capp. 1-3), con un focus sull’importanza delle riviste teatrali, spesso trattate «con aristocratico disprezzo da certi settori delle discipline dello spettacolo» (p. 31), Guardenti analizza l’iconografia della Commedia dell’Arte con una particolare attenzione all’area francese, alle attrici e alla musica, elemento consustanziale del fare teatro (capp. 4-7). Attraverso selezionati esempi lo studioso ricostruisce poi le pratiche attoriche tra Sette e Novecento e i loro riflessi figurativi, anche tramite un’icona quale Sarah Bernhardt, una tra le attrici che ha saputo meglio sfruttare le potenzialità promozionali dell’immagine (capp. 8-9). Infine si sofferma sulle prime regie viscontiane analizzandole a partire dalle foto di scena (cap. 10). Il percorso si chiude, e non poteva essere altrimenti, con una selezionata suite di oltre centocinquanta immagini.

Collegamenti