Logbook

Approfondimenti, interviste, recensioni e cultura: il meglio dell’editoria e delle arti da leggere, guardare e ascoltare.

Neorealismo. Poetiche e polemiche

Forse la principale vexata quaestio all’interno del dibattito cinematografico italiano è quella relativa al cosiddetto periodo neorealista, capace di coinvolgere alcune tra le figure di maggior rilievo in ambito culturale, artistico e storico. Claudio Milanini, già docente nelle Università di Udine e di Milano, ha raccolto in questo ricco volume una serie di contributi da parte di critici, artisti e professionisti del settore, ma anche di rappresentanti di gruppi redazionali di riviste. L’intento è quello di offrire al lettore una vasta gamma di interpretazioni e considerazioni da più punti di vista e a diverse altezze cronologiche, mettendo a fuoco tutta una serie di complesse relazioni e incrinature tra società e protagonisti della scena intellettuale italiana novecentesca.

Nell’Introduzione Milanini parte proprio dalla «inadeguatezza del termine neorealismo a designare le esperienze artistiche attraverso cui si espresse […] il desiderio comune a molti intellettuali di contribuire alla formazione di una nuova coscienza collettiva» (p. 11). Altra questione sollevata dallo studioso è quella che investe il neorealismo nelle sue varie declinazioni: dal lungometraggio alla pittura e dalla letteratura al documentario. Proprio con la questione pittorica si apre la sezione Prodromi, con un contributo del 1942 di Renato Guttuso seguito da un profetico coevo articolo di Carlo Lizzani in cui si osserva come il pubblico fosse alla ricerca di «quanto il cinema italiano si ostina a non offrirgli: un’immagine sincera di vita» (p. 30).

Con La stagione dell’impegno il volume vira su altri interventi, vere e proprie ‘chiamate alle armi’ alla vigilia della Liberazione, da parte di autori come Cesare Pavese, Elio Vittorini e Vittorio De Sica il quale, a proposito di Ladri di biciclette (1948), dichiara di aver voluto «rintracciare il drammatico nelle situazioni quotidiane, il meraviglioso nella piccola cronaca» (p. 61). Nelle sezioni Primi bilanci interni e Sviluppi e crisi sono raccolte considerazioni e riflessioni dell’immediato Secondo dopoguerra sulle produzioni letterarie – con scritti di Italo Calvino, Carlo Emilio Gadda e Carlo Levi – e cinematografiche, grazie ai contributi di Giuseppe De Santis, Roberto Rossellini e Cesare Zavattini. Quest’ultimo, ne Il neorealismo secondo me, sua illuminante relazione presentata a un convegno nel 1953, sottintende la natura trainante del movimento ed esorta il lettore-spettatore a non credere «che tutto questo laboratorio non serva anche alle altre forme di cinema» (p. 171), in riferimento a tutti i successivi autori non neorealisti.

In Autocritiche e polemiche postume Carlo Bernari e Vasco Pratolini nel 1957, a neorealismo ‘terminato’, pubblicano su «Tempo presente» le loro risposte alle (identiche) domande del poeta e giornalista Franco Matacotta, focalizzando l’attenzione sui rapporti tra realismo, politica (in particolare l’ideologia marxista) ed eventi socioculturali degli anni Cinquanta. Pratolini arriva ad affermare che l’autobiografismo del dopoguerra è il documento di una mutazione di situazioni in un processo sociale definito che «confluisce nell’esperienza del realismo» (p. 210). Carlo Cassola, nel 1958, pubblica su «Comunità» Ideologia o poesia?, un perentorio articolo sulla catalogazione letteraria in cui dichiara: «I giudizi che sono stati via via dati sui vari indirizzi letterari (neorealismo, letteratura impegnata, letteratura della Resistenza, ecc.), nonché sulle opere e sugli autori considerati di maggior rilievo, mi trovano generalmente in disaccordo» (p. 214).

Segue un’intervista del 1960 rilasciata da Luchino Visconti a Tommaso Chieretti, con un’arguta riflessione sulla concezione del ‘realismo’ e sulle sorti del movimento oggetto del presente volume. Il grande regista milanese sostiene che ritornare ai contenuti sensibili del periodo neorealista è una sorta di ripiego, di pigrizia, e aggiunge: «Non si deve nascondere dietro la realtà di ieri la scarsa aggressività verso la realtà di oggi» (p. 220).

Chiude la raccolta In morte del Realismo, contributo in versi di feroce violenza letteraria a opera di Pier Paolo Pasolini, tratto da La religione del mio tempo (1961). Il punto di forza di questa raccolta è sicuramente rappresentato dalla diversità, dall’incontro-scontro di opinioni, riflessioni e polemiche multiculturali di origini e periodi diversi, capaci di garantire al lettore un panorama vasto e poliedrico. Tutto ciò consente allo studioso e a un pubblico di non specialisti di approfondire le svariate sfaccettature del dibattito e su questa base di farsi una propria idea sviluppando un pensiero autonomo.

Collegamenti

Robert Musil, Teatro – a cura di Massimo Salgaro

«Stato dell’amore, della contemplazione, della visione, dell’avvicinamento a Dio, dell’estasi, dell’assenza di volontà, della meditazione: così è stato chiamato. Nell’immagine di questo mondo non esistono né misura, né esattezza, né scopo, né causa. Il bene e il male sono semplicemente soppressi, senza che sia necessario esimersene. E a tutti questi rapporti subentra un confluire del nostro essere con l’essere delle cose».

Ed è questo stato dell’amore che confligge con lo stato di realtà, lo status borgese, della felix Austria positivista nei testi teatrale di Robert Musil, pubblicati da Cue Press, volume a cura di Massimo Salgaro (pagine 148, 24,99 euro). Ed è questo il filo conduttore dei tre testi presentati: Preludio al mélodrame Lo zodiaco, inedito fino ad ora in Italia, I fanatici e Vinzez e l’amica degli uomini importanti.

Si tratta di tre testi non di immediata lettura, ma che raccontano con potenza «la lotta di Umo contro i pilastri della società borghese». Scrive Salgaro nella lunga e dotta introduzione: «Questa ribellione, propria di quella gioventù che si affaccia dopo la Grande Guerra sul palcoscenico della cultura occidentale, è sia la protagonista dei drammi musiliani, sia quella di una generazione di letterati che per la maggior parte erano affidati all’espressionismo e alle avanguardie».

Ed infatti il Preludio è costruito da Musil sul modello del teatro espressionista che l’autore tiene come modello, ma cerca di trascendere, di smontare. Si legge nel testo di Salgaro: «Dell’espressionismo Musil non stigmatizza solo il giovanilismo, ma l’incapacità di produrre un sapere su quello che scherzosamente ha definito il buco dell’anima. L’espressionismo aveva goffamente cercato di liberarsi dai lacci della cultura occidentale per far risuonare il proprio urlo. (…) Per Musil la ricerca del linguaggio è un atteggiamento costruttivo che non si limita alla semplice rivolta, che anzi cerca ossessivamente un contatto con la realtà quotidiana e con il sapere convenzionale».

Ed è in fondo questo che si mette in scena ne I fanatici e in Vinzenz, una sorta di scontro fra chi ha la fortuna (o la condanna?) di vivere di certezze, di un sapere scientifico tetragoni e ha tutto compreso di sé stesso e chi è invece in cerca o in balia di un altro stato, quello stato dell’amore che non conosce compromessi né sfumature e rappresenta l’alternativa alla stabilità borghese, ai codici della società civile e tradizionale. Il tema portante è quello dell’alterità «che nel Preludio è ancora inserita in un clima fiabesco e di velleitaria rivoluzione sociale, nei drammi più maturi diventa quell’altro stato che cerca il contatto con lo stato normale», osserva Salgaro. E questo accade in I fanatici in cui luogo dell’azione è una casa di campagna in cui si confrontano Thomas, un affermato scienziato, la sua bella moglie Maria, Regine, sorella di Maria, sposata con Josef e vedova di Johannes, e il ricercatore fallito Anselm. Il detective Stader, ingaggiato da Josef, dimostra che Anselm è in realtà un impostore e un seduttore che costringe Maria a fuggire con lui. A rimanere nella casa sono Thomas e Regine che si scoprono essere simili. Secondo il disegno di Musil i personaggi – che vivono interminabili confronti dialettici in un profluvio di parole – sono fanatici sognatori, ovvero apostoli di una realtà alternativa che si oppone allo stato normale.

In Vinzenz e l’amica degli uomini importanti si racconta di una donna Alfa, attorniata da uno stuolo di ammiratori, uomini beta di cui si indicano solo le professioni: politico, musicista. Si legge nell’introduzione: «Nobilitati dal proprio nome sono Barli, commerciante che minaccia di uccidersi se Alfa non dovesse consentire al loro matrimonio, Vinzenz, un ex fidanzato e amico d’infanzia di Alfa e il dottor Apulejus-Halm, il marito di Alfa. La menzogna è la vera protagonista di questa farsa».

E il potere disvelante della menzogna, una realtà altra, inventata, un po’ come quella rincorsa da ogni sognatore, abitatore di quell’altro stato che non può e non vuole sottostare alle regole delle convenzioni borghesi, alle regole della quotidianità e normalità, alle regole della causa ed effetto. Tutto questo salta paradossalmente e grottescamente nel teatro di Musil e allora quello stato d’amore può essere forse l’inconscio freudiano, è sicuramente l’autenticità di un’infanzia vissuta e ri-vissuta come l’età della libertà pulsionale. Attraverso interminabili discussioni, i suoi protagonisti descrivono ciò che l’autore ha chiamato «l’altro stato», l’utopia e il possibile: una realtà alternativa dove i criteri e il conformismo dello «stato normale», in cui tutti noi viviamo, si dissolvono. Nel teatro musiliano sembra ritrovare l’eco di quel due più due non fa sempre quattro del protagonista delle Memorie del sottosuolo di Dostoevskij.

Collegamenti

Edgar che avrà cent’anni nel 2021

La macchina dei miti

Gli studi di Edgar Morin sul cinema, pur molto letti e citati, non hanno molto influenzato gli studi sul cinema, specie in Italia. Oggi, paradossalmente, sembrano meno bizzarri ed estranei di quanto dovessero apparire all’epoca della loro apparizione, e non a caso negli ultimi anni se ne sono avute numerose riedizioni. Il cinema e l’uomo immaginario, del 1956, e Le star, dell’anno successivo, rileggendoli, costituiscono una specie di dittico. In apparenza, il secondo sembra uno spin-off del primo; in realtà, sposta il discorso dall’antropologia alla sociologia strettamente intesa, dall’io al noi. Rileggendoli adesso, se il primo sembra riassumere mezzo secolo di pensieri sul cinema, l’altro si avventura in un ambito nuovo. E insieme, i due titoli finiscono col costruire anche un romanzo generazionale.

Figlio di immigrati ebrei di Salonicco, nato nel 1921, con un percorso accademico irregolare, Morin arriva alla cultura dalla militanza politica nella Resistenza, e il centro della sua attività culturale è proprio la ricerca di un nuovo spazio per l’engagement. Contemporaneamente, Morin è un ‘cinefago’ dall’età di dieci anni: un po’ più giovane di Bazin, un po’ più grande dei giovani turchi Truffaut e Godard, coetaneo di Rohmer, non fa distinzioni tra cinema popolare e d’autore. Quella che in un libro di memorie (La mia Parigi, i miei ricordi, 2013) chiama «la cultura popolare di Ménilmontant» (il quartiere in cui era cresciuto) è anzi la base da cui poi raggiungerà la cultura alta: dai romanzi di cappa e spada a Balzac, dal cinema popolare a quello d’essai, dalle canzoni alla ‘classica leggera’ a Beethoven. E questo si avverte nell’impostazione, ma ancor più nel tono, nella postura si direbbe, con cui lui guarda al cinema.

Le star e Il cinema o l’uomo immaginario dialogano con i libri che Morin scrive in quegli anni, ma anche con quelli che non scrive. Da un lato, lo studio su L’uomo e la morte, che gli fa scoprire «lo stupore che l’immaginario sia parte costitutiva della natura umana»; e ne Il cinema…, ricordando la genesi di quel meccanismo del doppio che fa il fascino dell’immagine filmica, affermerà, citando Max Jacob: «Si prendono i morti, si fanno camminare e questo è il cinema».

Dall’altro, il tema che permea la sua vita all’epoca ma che lui non affronta direttamente, ossia il rapporto sempre più difficile col comunismo. Come ricorderà Morin stesso: «Il 1951 segna una svolta nella mia vita. Sono integrato nel Cnrs, sono escluso dal Partito Comunista, e il mio libro L’uomo e la morte esce in libreria».

Il suo progetto di ricerca sul cinema è da ‘tirocinante’, in un’istituzione piuttosto marginale ed eterodossa, e la scelta del cinema accentua e rivendica questa eterodossia. Il libro viene progettato consapevolmente come una sorta di ‘rifugio’, mentre intorno la situazione politica mette sempre più in crisi l’autore, tra i fatti d’Ungheria e l’aggravarsi della crisi in Algeria.

Il cinema… parte da un’idea dell’autonomia dell’immaginario come qualcosa di non secondario rispetto alla realtà sociale ed economica. Reale e immaginario nascono insieme: il cinema, dice Morin, è qualcosa di assente e prossimo, nasce dalla fascinazione e dalla paura del doppio. Morin racconta la storia del cinema come trasformazione del ‘cinematografo’ in ‘cinema’, dell’attrazione da baraccone in racconto, della magia in ragione. Perché il cinema possa comunicare, la meraviglia deve venir meno, inabissarsi, e l’arte della regia, scrive Morin, è la lotta contro questa atrofizzazione (maniera squisita, vien da dire, di formalizzare l’idea della politique des auteurs, la centralità della mise en scène, la dialettica tra autore e sistema hollywoodiano). La star è allora uno dei luoghi di conservazione della magia in un cinema secolarizzato (un altro luogo in cui la magia persiste, osserva Morin con fine gusto del paradosso, è il documentario). Se il cinema crea un uomo immaginario, che è «anzitutto un doppio, anzi un’assenza», le star, dentro il cinema sono il nostro doppio ulteriore, il doppio puro, perfetto, così lontane e così vicine, nostri doppi intimi e insieme irraggiungibili. Scriverà nel libro successivo: «L’uomo da sempre proietta su delle immagini i suoi desideri e le sue paure. […] Questo doppio è detentore di potenze magiche latenti; ogni doppio è un dio virtuale».

Ma passando ad analizzare il fenomeno del divismo, esempio lampante di come il cinema fa persistere il mito nel moderno, lo studioso si troverà a dover cambiare in parte passo e metodo.

Le star ovvero il cuore del mondo

Ai tempi della sua prima uscita nel 1957 (il libro avrà poi due successive riedizioni), Le star mostra che era giunto il momento di «prendere sul serio» (così scrive lo stesso Morin) un fenomeno fino allora considerato futile, un’appendice frivola che non meritava serie considerazioni. Trattando seriamente delle star, e indagando la riconfigurazione della mitologia e della magia nella società contemporanea, Morin finisce per andare al di là dei suoi presupposti di partenza. I divi sono sì i miti della modernità – il libro è infarcito di raffronti tra la mitologia classica e cristiana e gli eroi e le eroine dello schermo – ma la suggestiva idea dell’Olimpo moderno e della sua graduale ‘profanizzazione’ è indagata attraverso un’analisi che intreccia la dimensione sociale e industriale, aprendo la strada a quelli che ora chiamiamo star studies. Se le star sono oggi al centro di pubblicazioni scientifiche e corsi universitari, se hanno piena legittimità come oggetti culturali, è in gran parte merito del pioneristico lavoro di Morin, di questo libro eccentrico e un po’ idiosincratico, dai toni pungenti, talvolta sarcastici, zeppo di folgoranti intuizioni. Morin non guarda da fuori, non demistifica snobisticamente quella pulsione moderna e arcaica al tempo stesso che è il culto delle star. È parte in causa, in quanto giovane e appassionato spettatore che, come molti altri, si è nutrito delle star come ‘idee-forza’, capaci di inserirsi e incorporarsi nella vita reale.

Per Morin, le star «vivono della nostra sostanza e noi viviamo della loro», sono «secrezioni ectoplasmatiche del nostro essere», ma sono anche perfetta espressione della logica implacabile del capitalismo moderno che le costruisce, le modella, le ritocca per renderle conformi, appetibili e consumabili. La star, in particolare quella hollywoodiana, è una merce totale perché «non c’è centimetro del suo corpo, fibra della sua anima, ricordo della sua vita che non possa essere messa sul mercato». E se la configurazione del divismo e della celebrità è mutata – e in tempi di social network e di streaming poco ha a che vedere con l’istituzione cinematografica e con i riti di cui si parla nelle Star – le intuizioni di Morin non sono relegate nel passato ma continuano a reagire con il presente. Innanzitutto per il metodo: per comprendere il funzionamento delle immagini divistiche (come poi le definirà Richard Dyer) non bastano i film, ci vogliono il contesto e soprattutto i documenti. Bisogna andare in cerca delle tracce che il divo ha lasciato, delle scie che ha generato, passando al vaglio riviste, immagini, pubblicità – materiali che infatti il libro richiama costantemente. Da questi indizi Morin ci mostra non solo le star nella loro dimensione anfibia – dentro e fuori dallo schermo –, ma indaga anche il rapporto di influenza reciproca tra il divo e i suoi personaggi, mettendo a fuoco la relazione tra pubblico e schermo. Ed è proprio da questa attenzione ai processi di identificazione e di proiezione, indagati anche attraverso i modi in cui i fan si rivolgono ai propri idoli, che Morin arriva a definire la ‘liturgia stellare’. Passando in rassegna la posta delle star e occupandosi dei rituali che riguardano le piccole o grandi comunità di ‘fedeli’, le riflessioni di Morin riguardo al carattere divino della star si illuminano grazie all’analisi dei comportamenti, troppo spesso stigmatizzati, attraverso cui il pubblico ama i propri idoli.

Pagine appassionate sulla religione del cinema, sul feticismo che porta i fedeli a collezionare immagini e reliquie, a trasformare le star in santi patroni capaci di proteggere e consolare, di dispensare consigli e raccomandazioni. Scrive Morin: «Dietro lo star system non c’è solo la ‘stupidità’ dei fan, l’assenza di invenzioni dei cineasti, le manovre commerciali dei produttori. C’è il cuore del mondo. C’è l’amore, altra stupidaggine, altra profonda umanità».

Se alcune pagine ci appaiono oggi meno convincenti – in particolare quelle in cui un po’ troppo perentoriamente si afferma la funzione puramente accessoria della recitazione – il cuore del libro pulsa ancora. E pulsano anche tutte le star – Valentino, Garbo, Cooper, Wayne, Chaplin, Crawford, Gabin, Bardot, Lollobrigida, Loren… – rievocate con fervore dalla memoria cinefila del suo autore, chiosate con l’intelligenza di chi sta dentro e fuori dal gioco, dalla voluttà intellettuale di chi parlando di divi riesce a parlare di sé e del mondo.

Oltre alla dimensione sociale, nel libro irrompe con forza quella storica. Le star ripercorre la genesi e le evoluzioni del divismo cinematografico dagli anni 10 ai 60: dalle immagini archetipiche degli eroi del cinema muto, le star-divinità, «sublimi ed eccentriche», che vivono «al di sopra dei comuni mortali», si arriva alla secolarizzazione e l’imborghesimento, a un’umanizzazione realista dell’Olimpo abitato da divi che «partecipano alla vita dei comuni mortali». Ma, tornando su queste pagine a qualche anno di distanza, per l’edizione del 1963, Morin aggiunge un tassello importante. La morte di Marilyn Monroe e, prima, quella di James Dean, gli appaiono come eventi che suggellano simbolicamente la sua riflessione. L’Occidente sta per essere scosso dalle contestazioni del ’68, il cinema cambia, Hollywood pure, e se le star continuano a esistere, la loro vita «non è più una soluzione ma una ricerca, non più soddisfazione ma sete». A questa sete e a questa ricerca Marilyn – «l’ultima star del passato ma la prima star senza star system» – non è stata capace di sopravvivere. La morte di colei che da povera e orfana era diventata l’oggetto di venerazione del mondo intero, ha colto impreparati tutti coloro, tra cui lo stesso Morin, che erano pronti ad amarla e adorarla. È il rintocco funebre, la fine dell’Olimpo che il suo libro ci aveva aiutato a vedere. E forse, retrospettivamente, Morin stesso pare accorgersi che, mentre guardava al cinema e alle star portando con sé l’entusiasmo del ragazzo cinefilo di Ménilmontant, in realtà scriveva su un crinale, fotografava la fine di un mondo e di un cinema, o almeno una loro irreversibile mutazione.

Teatro da leggere

Il teatro non è solo da vedere. Nel corso di questo anno di chiusura di teatri e centri culturali, abbiamo avuto l’opportunità di riscoprire la lettura della scena, attraverso le parole dei grandi autori teatrali classici. In Italia però non è così facile andare in libreria e chiedere drammaturgie, sopratutto se si è incuriositi da autori contemporanei.

Negli anni della guerra c’è stata la meteora Rosa e Ballo Editori fondata a Milano nel 1943 dall’imprenditore Achille Rosa e dal critico musicale Ferdinando Ballo, con la collaborazione del giovane Paolo Grassi. Gli archivi sono dal 2005 presso la Fondazione Mondadori. La Ubulibri, fondata nel 1977 dal critico teatrale Franco Quadri, si era specializzata in pubblicazioni sul teatro e sul cinema contemporanei italiani e internazionali, a cominciare dal Patologo, l’annuario italiano dello spettacolo. La Ubu è nata nel momento della fioritura dei ‘piccoli editori’, insieme ad altri marchi specializzati in spettacolo, come la genovese Costa & Nolan e la fiorentina Casa Usher. Anche l’archivio della Ubulibri, dopo la chiusura della casa editrice, è presso la Fondazione Mondadori, ma diversi suoi titoli sono stati ripresi da Einaudi, nella prestigiosa collana teatrale nata nel 1953 con Paolo Grassi e Gerardo Guerrieri, ancora oggi uno dei punti di riferimento per il teatro ‘d’ogni tempo’. Nonostante si continui a parlare di crisi del teatro, in questi ultimi anni sono nati diversi progetti editoriali di notevole impegno culturale. Come Linea – Collana di drammaturgia di Luca Sossella Editore: «Una collezione edita in collaborazione con Emilia Romagna Teatro Fondazione, il teatro stabile pubblico della regione Emilia-Romagna, attivo su una rete di cinque città: Modena, Bologna, Cesena, Vignola e Castelfranco Emilia».

Ma sono attive anche Dino Audino (soprattutto nel campo della formazione e della manualistica) e Titivillus (specializzata nella saggistica teatrale).

Più ambizioso è il progetto dell’imolese Mattia Visani, che nel 2012 fondaCue Press, la prima casa editrice digital first italiana interamente dedicata alle arti dello spettacolo. Dopo il diploma d’attore alla scuola dello Stabile di Torino, cambia presto il punto di vista, iniziando a scrivere testi di critica teatrale che lo portano a conoscere Franco Quadri e diventare l’ultimo autore della Ubulibri nel 2011 con la pubblicazione di un saggio. Nel 2012 siamo nel pieno del boom dell’editoria digitale, i possessori di kindle si moltiplicano, intere biblioteche vengono archiviate in dispositivi tascabili. Secondo la teoria della coda lunga, le nicchie di mercato possono diventare il motore del successo.

Visani punta a colmare il vuoto lasciato dalla chiusura della Ubulibri. Il libro non è quindi più solo un oggetto, anche a fronte di una materialità che va assottigliandosi, ma diventa un progetto attorno al quale si sviluppa la casa editrice, che con gli anni si allarga al cinema, raggiungendo e ampliando le proprie nicchie di lettori, sia appassionati sia studenti. Cue Press propone gli Interactive Ebook, «i libri digitali di Cue Press», che «hanno tutti i contenuti del libro stampato arricchiti da approfondimenti, elementi multimediali, strumenti per lo studio, il ripasso e la memorizzazione», come si legge sul sito. I libri possono essere stampati su richiesta, ma la piattaforma digitale, sviluppata ad hoc da Visani e dal suo team, consente un approccio immediato perché gli Interactive Ebook «sono progettati per rendere la lettura comoda e sincronizzata tra tutti i dispositivi di lettura: smartphone, computer, tablet. Gli Interactive eBook si possono sottolineare e annotare. Sottolineature e note saranno sincronizzate su qualsiasi dispositivo».

Imparò dalla farsa. Ma poi Totò costruì un genere tutto suo, fatto di sketch, brevi battute e una mimica burattinesca

Goffredo Fofi è uno dei maggiori studiosi di Totò (1896- 1967). Ne ha vissuto il mito, non solo quello dell’interprete, ma anche quello del poeta e dello scrittore, perché, come tutti i geni, anche Totò scelse di scrivere i testi che recitava durante gli avanspettacoli e che nascevano dal contatto diretto con la vita di tutti i giorni; aveva scelto, come genere, lo sketch che, nella categoria del comico, appartiene alla scala più bassa, perché la più popolare e per il suo contenuto leggero, spesso improvvisato, costruito, soprattutto, su ‘soggetti’ inventati dall’attore. Lo si usava nel cabaret, al Circo e, in particolare, nell’avanspettacolo, col compito di unire i vari ‘numeri’ della rivista, una specie di intermezzo che si poteva alternare con un monologo o con un balletto.

Il teatro di fine Ottocento, proprio per la sua capacità di trasformare una materia consolidata come quella delle farsa, utilizzava spesso lo sketch, concepito come un prodotto che si faceva notare per la sua immediatezza, simultaneità e dinamismo che non dispiaceva ai Futuristi.

La tradizione napoletana dei Petito e degli Scarpetta, ripresa dai De Filippo, prediligeva il genere farsesco che divenne una vera e propria scuola per Totò, il quale lo utilizzava, essiccandolo, riducendolo a poche battute che si avvalevano, però, del supporto mimico.

Goffredo Fofi ha raccolto tutti i testi scritti da Totò tra il 1932 e il 1946 nel volume pubblicato da Cue Press, offrendo al lettore un vero e proprio arsenale o laboratorio che fa ben capire da dove nascesse un tipo di comicità epigrammatica, costruita su intuizioni straordinarie che si avvalevano di un interprete eccezionale che, in parecchie occasioni, aveva al suo fianco attrici come Anna Magnani e Isa Barzizza.

Nella introduzione, Fofi ne dà una lettura di natura sociologica, dato che, a suo avviso, i testi e la maschera di Totò avevano il compito di «scardinare l’ambiente borghese» e, a volte, anche quello politico, tanto che la censura fascista interveniva con continui tagli, riportati da Fofi nelle note. È chiaro che lo sketch, in generale, si fonda sulla gestualità, sulla deformazione, sullo storpiamento delle parole, sulla ripetitività di rime baciate, trasformate anche in ritornelli. Eppure si tratta di una comicità che nasce dalle frustrazioni dovute alla miseria, alla fame, alle conseguenti vigliaccherie per sopravvivere. Totò diceva: «Io so a memoria la miseria, è il mio copione. Non si può essere attori comici senza aver fatto la guerra con la vita».

Negli anni Trenta, la situazione economica non era certo prospera e molta gente moriva di fame, la medesima che Totò rendeva protagonista dei suoi sketch, ricorrendo, per evitare la censura, a situazioni paradossali o surreali, oppure all’azione marionettistica e burattinesca, con quel tanto di meccanicità, teorizzata da Bergson nel suo noto saggio: Il riso (1900).

Sandro De Feo scrisse, a proposito di Totò, che era «l’equivalente, nel suo campo, delle figure di Picasso o della musica dodecafonica». Basterebbe leggere sketch come La scampagnata per capire quali fossero le origini della sua comicità, costruita, appunto, sulla fame, sulla furbizia, intesa come sopravvivenza, o sarebbe sufficiente leggere: Nel separé che ha come argomento l’amore clandestino, reso impossibile dalla povertà degli amanti. Non mancano gli sketch costruiti sul travestimento, con Totò nelle sembianze di un bambino o di un manichino per evitare la collera dei mariti traditi, nei quali faceva prevalere le sue qualità mimiche, travestimento che troviamo ancora nello sketch della Cameriera. Più ricchi sono gli sketch scritti negli anni Quaranta, come L’Orlando curioso, Il figlio di Iorio, Salomé, che riprendono storie abbastanza note, rese ridiole dalla destrutturazione comica. Il più noto è lo sketch L’onorevole in vagone letto, conosciuto dal grande pubblico dei suoi film, un pubblico che amava, tanto da dire a un interlocutore: «Vedrai che il pubblico, alla fine, ci vorrà bene, perché gli faremo patire un sacco di risate».

Collegamenti

The Global City di Instabili Vaganti, S. M. Frigerio, N. Pianzola

Trasformare un’esperienza esistenziale direttamente in drammaturgia impone, a mio avviso, un complesso processo di trasfigurazione e straniamento grazie al quale la vita in scena, tanto più se si tratta di esperienze vissute e personali, non sia semplice documento o meglio documentazione ma diventi analisi e giudizio, scoperta e comunicazione nei modi dell’arte e della estetica, che si trasformi cioè da esperienza unica – e in questo irripetibile – in esperienza collettiva, universale e condivisibile. Questo lungo processo, un percorso di quasi 7 anni, lo racconta un interessante libro curato da Simona Maria Frigerio, che appunto raccoglie e organizza un viaggio, il viaggio della compagnia Instabili Vaganti nelle metropoli del mondo, primo secondo e terzo che sia, nel contesto del progetto internazionale Megalopolis che, a partire dall’esaurimento del loro lavoro Stracci della memoria, sospeso tra memoria e viaggio, tra stabilità e transito, ha portato allo spettacolo che dà il titolo al libro stesso, spettacolo che esordì al Teatro Nazionale di Genova nell’autunno 2019, alle soglie dunque del ‘tutti fermi’ di poco successivo. Il libro comprende il testo dello spettacolo di Nicola Pianzola, nato dal consolidamento linguistico e performativo di quella esperienza complessa, le note di regia di Anna Dora Dorno che il processo di reciproca e feconda interfenza tra parola e segno scenico ben descrive, e soprattutto il bel diario di viaggio della Frigerio che miscela con efficacia analisi critica e racconto di vita, grazie anche alla sua ormai ricca esperienza di giornalismo documentaristico. Completano il volume la prefazione di Enrico Piergiacomi e una intervista della stessa Frigerio ad Angelo Pastore, allora direttore uscente del Teatro Nazionale di Genova. Un buon libro capace di comunicare e anche di emozionare chi ama il teatro e le sue a volte inattese innovazioni.

Collegamenti

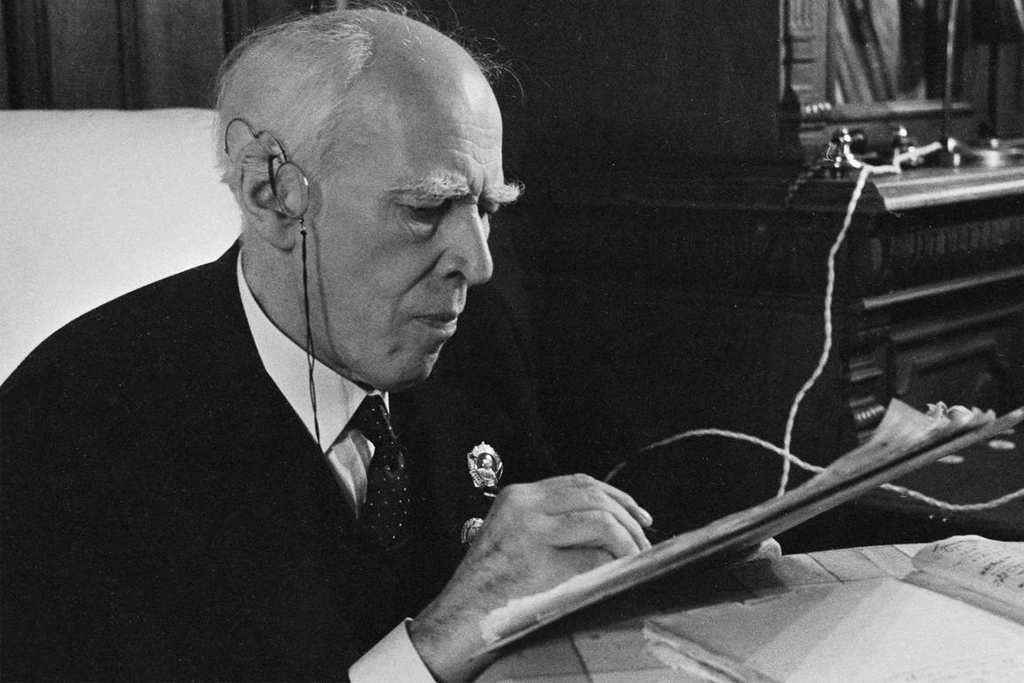

Toh, ecco Mejerchol’d che butta in vaudeville tre Scherzi di Čecov. Ma c’era poco da scherzare. E Stalin lo fece fucilare

Esistono, in Italia, due volumi fondamentali per conoscere la concezione teatrale di Mejerchol’d: La rivoluzione d’ottobre, a cura di Giovanni Cirino, Editori Riuniti, 1962, e L’ottobre teatrale 1918/19, Feltrinelli, 1977, a cura di Fausto Malcovati, entrambi attenti a ricostruire una storia che non è solo quella del regista, ma anche quella di come si muoveva il teatro russo nel periodo che andava dalla nascita del Teatro d’Arte alla morte di Mejerchol’d, avvenuta, come è noto, per volontà di Stalin.

Oggi, l’editore Cue Press propone un testo utile per conoscere il suo modo di lavorare con gli attori: 33 svenimenti. L’ultimo spettacolo di Mejerchol’d, ricorrendo a tre atti unici di Čecov: Una domanda di matrimonio, L’anniversario e L’orso che divennero pretesto per assistere a delle vere e proprie lezioni di recitazione, sul modello del suo maestro Stanislavskij, senza però indugiare sul realismo, ma facendo ampio ricorso alle istanze rappresentate dal Simbolismo.

Egli voleva che, alla rivoluzione economica e sociale, corrispondesse quella artistica, seguendo anche l’estetica formalistica, non molto cara al regime che la considerava controrivoluzionaria, tanto che questa scelta fu pagata dal regista con la morte. I tre Scherzi di Čecov furono provati nel 1934, per poter andare in scena l’anno successivo, noto per le purghe staliniane pronte a colpire coloro che si discostavano dal realismo socialista a vantaggio del Formalismo, considerato un atto di sabotaggio nei confronti della linea del partito.

Mejerchol’d è già sotto controllo anche per la scelta di Čecov, ritenuta una forma di protesta nei confronti dell’arte di regime. Il regista si era allontanato dal realismo convenzionale e non da quello critico, dopo i suoi studi sulla Commedia dell’Arte italiana, di cui aveva ereditato i lazzi, i giochi, i ritmi, i dinamismi.

Fra i lazzi, scelse quello dello svenimento che trasformò in una specie di leitmotiv della sua composizione scenica. Non dobbiamo dimenticare che Čecov era un medico e conosceva benissimo le cause e le origini patologiche di uno svenimento, tanto che nei suoi Scherzi ci ha dato le molte varianti, di cui se ne possono contare ben 14 nell’Anniversario e 19 nella Domanda di matrimonio e nell’L’orso che, sommati, diventano 33. Il regista, dopo essersi documentato sulle patologie, in particolare su quelle di origine nevrastenica, scelse di trattarle facendo uso del vaudeville, alternando leggerezza e dinamicità, annoverando una molteplicità di motivi che potessero concorrere a uno svenimento.

Per esempio, costruisce Lomov, venuto a chiedere la mano di Natalja, come un uomo bonario, ma, nello stesso tempo, ipocondriaco e nevrotico, tale da rendere nevrotica la futura moglie che si batte per dimostrare che un pezzo di terra è suo e non di chi è venuto per una domanda di matrimonio. Su questo contrasto, Mejercol’d costruisce il suo vaudeville che, per far ridere, utilizza non tanto la rabbia, quanto il procedimento stizzoso che accresce la concitazione tra i due, ai limiti dell’esaurimento. Ripropone tale concitazione nel personaggio di Chirin, il contabile della banca, che sta scrivendo la sua relazione per l’anniversario, ma che non riesce a portare a termine perché continuamente disturbato dalla moglie del direttore e da una donna venuta a chiedere soldi, dopo la morte del marito.

Il regista fa della stanchezza, della pignoleria, dell’agitazione del personaggio la molla della comicità, la stessa che ritroveremo in Smirnov, L’orso, che si presenta in casa della vedova Popova per riscuotere un debito del marito che si trasformerà in una colluttazione che fa addirittura prevedere un duello con le pistole, ma che si concluderà con un matrimonio.

Ciò che interessava al regista russo era creare uno spettacolo dinamico, facendo del rapporto conflittuale la leva del suo modo di intendere il vaudeville, che deve essere costruito, a suo avviso, su piccole azioni, su continui tic, su movimenti che, alla fine, debbono registrarsi non nella mente, ma nella coscienza dello spettatore.

Collegamenti

Le maschere di Totò: Fofi racconta il principe del ’900

Il comico italiano più popolare del ’900, Antonio de Curtis in arte Totò, cittadino romano per 45 dei suoi 69 anni, residente dal 1922 in poi coi genitori accanto a Termini e in Prati, e poi in cinque abitazioni tutte dislocate nel quartiere Parioli, trionfò man mano sulle scene dello Jovinelli, della Sala Umberto, del Quattro Fontane, del Valle e, (dopo la notorietà del cinema) ancora una volta col pubblico, al Sistina. È incontestabile che la sua vocazione più genuina sia da riferirsi alle assi della ribalta, all’avanspettacolo, al variété, all’arte improvvisata, e un libro, Il teatro di Totò. 1932-46 di Goffredo Fofi (il più tempestivo esperto del lavoro del Principe di Bisanzio), sostiene in merito una lucida chiave di lettura. Spiegando il senso della maschera (mimica, contorsionistica, discendente dal sottoproletariato e da pulsioni metafisiche), documentando i fondamentali d’una contagiosa vena disarticolata dell’attore, rintracciabili nei suoi canovacci, nei suoi testi-base, nei suoi sketch a soggetto qui pazientemente riprodotti.

I pezzi scompiglianti e deformati del repertorio in pedana di Totò (distorti come il viso, il naso, la mascella di lui, immensa marionetta vivente) sono tutt’oggi materie surreali ma anche vive per entrare in rapporto con la sua irregolarità da figura di Picasso. E questo prontuario di improvvisazioni ruvide a futura memoria di satire sovversive antifasciste e antinaziste degli anni Quaranta (che gli costarono un preavviso d’arresto e una latitanza) fa capire l’animo indocile e imprevedibile di Totò che per quattro volte si misura clamorosamente in scena a Roma con Anna Magnani tra il ’40 e il ’44. Va consultata la qui rozza drammaturgia, con lui in costume d’origine (il ‘fracchesciasse’), per immaginarlo in A prescindere nel ‘56, quando se ne venne giù il Sistina per dargli un commosso bentornato.

Il mistero del processo creativo, lato oscuro di ogni essere umano. Ma per Stanislavskij è il gesto che rivela l’inconscio

Negli anni Ottanta furono pubblicati parecchi libri su Stanislavskij, tra i quali ritengo importante Stanislavskij, il lavoro dell’attore sul personaggio (Laterza, 1988), sempre a cura di Malcovati, con una introduzione di Giorgio Strehler e una serie di scritti in appendice, alquanto illuminanti, che anticipano alcune teorie raccolte da Toporkov nel volume, edito da Cue Press, Stanislavskij alle prove. Gli ultimi anni. Il metodo delle azioni fisiche, con una dotta introduzione, sempre di Malcovati, utile per capire la svolta della regia russa che mi ha fatto riflettere sulla svolta della regia in Italia, visto che, alla fine degli anni Trenta, fu messo in discussione il metodo del regista russo, così come, verso la fine degli anni Sessanta, fu messa in discussione l’idea registica di Strehler. Durante gli ultimi anni di insegnamento e di vita di Stanislavskij, i giovani registi russi, non certo della sua scuola, si ispiravano al Formalismo. Erano quindi più portati a un tipo di messinscena i cui caratteri dovevano seguire le nuove teorie che trascuravano il valore della ‘fabula’, ovvero dell’intreccio, con la sua disposizione naturale e con la logica delle azioni, per sostituirla con la logica delle ‘funzioni’.

Verso la fine degli anni Sessanta, una nuova generazione di registi, che si ispiravano alla forma pura, misero in crisi la regia critica di Visconti, Strehler, Squarzina, e, con essa, la funzione dell’intreccio. Come scrisse Strehler, nell’introduzione citata, Stanislavskij, da verbo indiscusso, era stato messo in discussione, compreso il suo mito.

L’autore di questo libro che, in fondo, raccoglie le indicazioni registiche del maestro durante le prove dei Dissipatori, di Le anime morte e di Tartufo, era stato un attore che aveva conseguito il diploma nel 1909, presso la Scuola teatrale di Pietroburgo. Non contento degli insegnamenti accademici, decise di lavorare sotto la guida di Stanislavskij, il quale non solo forniva elementi tecnici del mestiere, ma curava la formazione e la crescita culturale dei suoi attori.

A Toporkov era mancato proprio quel processo creativo che fa parte dei lati oscuri di ogni essere umano che sono da attraversare per raggiungere la profondità del personaggio. Compito difficilissimo, a cui si può accedere solo attraverso la psicotecnica, un procedimento che andava oltre la ‘reviviscienza’, in contrasto con l’arte della rappresentazione. Ciò che interessava a Stanislavskij era la logica dell’azione che, negli anni Cinquanta, diventerà il punto di partenza di registi come Vassiliev.

Per il maestro russo, lavorare sul personaggio voleva dire consolidare la linea delle azioni fisiche, verificare la loro natura e, infine, dare giustificazione delle proprie azioni. In fondo, l’azione fisica non era altro che l’immagine tradotta in gesto, la fisiologia tradotta in psicologia. Lo studio dell’azione diventa, pertanto, un modo di studiare se stessi e capire come si sia passati dal conscio all’inconscio. Toporkov, nei suoi appunti, cercava di cogliere ogni particolare, ogni sfumatura, delle sue indicazioni, lasciandoci anche alcune pagine sulle sue note insoddisfazioni, soprattutto nei confronti di chi credeva di fare delle ‘regie ardite’, che non giustificavano, però, l’azione degli attori. Sulla scena, tutto va giustificato, le nuove tendenze, diceva, passano come sono venute e aggiungeva che un progetto di regia ‘irrealizzabile’ rimane solo un progetto.

È quanto accade oggi sui nostri palcoscenici, dato che i giovani registi lavorano su progetti che, dopo, non sanno portare a termine, perché privi di quello studio rigoroso che Stanislavskij raccomandava agli attori, i quali debbono prendere atto soltanto delle loro capacità e delle proprie qualità, evitando civetterie e narcisismi.

Collegamenti