Logbook

Approfondimenti, interviste, recensioni e cultura: il meglio dell’editoria e delle arti da leggere, guardare e ascoltare.

Cultura non è star sopra un albero. Mejerchol’d e il teatro dell’avvenire

Il teatro è un’arma con la quale non si può scherzare, diceva Mejerchol’d. Un’arma pericolosa. Forse, potremmo aggiungere, innanzi tutto per sé stessi.

È il 1930, siamo in Russia. Lenin è morto da sei anni, ma il sogno del socialismo sovietico, il mito della grande Rivoluzione d’Ottobre, ancora vive, florido, nelle mani e nelle opere delle avanguardie artistiche. Ejzenstein già si dedica ai primi esperimenti cinematografici, Majakovskij morirà di lì a poco, ma per ora è ancora vivo, e la sua attività drammaturgica si è consolidata. In generale si parla di Costruttivismo: l’arte non ha più sé stessa come finalità ma deve farsi tramite e componente attiva nella costruzione del ‘nuovo mondo socialista’. Cue Press ha pubblicato, lo scorso gennaio, l’edizione rivista e ampliata de L’ottobre teatrale 1918-1930 con gli scritti di Vsevolod Ėmil’evič Mejerchol’d a cura di Fausto Malvocati.

Mejerchol’d non si dedicò mai in maniera organica alla scrittura: quello che rimane sono interventi, lezioni, discussioni spesso concise e fulminanti, trascritte da uditori non meglio identificati. Se L’attore biomeccanico, sempre pubblicato da Cue Press, racchiude in un breve volume gli schematici appunti sulla teoria per cui questo autore è spesso e volentieri ricordato, la biomeccanica, il nuovo volume si prefigge, riordinando materiali così eterogenei, di gettare uno sguardo più ampio sulla poetica-politica dell’artista russo, tenendola saldamente in relazione al contesto in cui essa si sviluppa e va, via via, dettagliandosi. L’Ottobre Teatrale è la narrazione della rivoluzione – e del suo fallimento – attraverso gli occhi del teatro. Mejerchol’d non è soltanto uno degli autori e – anche se inconsapevolemente – teorici più influenti del suo tempo: la sua curiosità, il suo spiccato spirito critico, lo portarono a mantenere un contatto sempre costante e affiatato con le pratiche e le teorie contemporanee; ai suoi allievi, così come alle conferenze e nei teatri in cui è invitato, parla della Russia e dell’Europa, della Francia e dell’Italia (quest’ultima in particolare, lo vedremo); continuamente tende relazioni tra teorici come Craig e, ad esempio, la vecchia guardia sovietica: Stanislavskij. Il maestro dapprima rifiutato, certo, poi superato ma, infine, riscoperto e rivalutato. Il risultato è un quaderno di appunti folgorante, agile e variopinto, un compendio sottile per gli attori, ma anche incredibilmente prezioso per registi e critici.

Gli argomenti affrontati da Mejerchol’d nei suoi interventi sono numerosi, ma tutti hanno un denominatore comune: la rivoluzione. Non si può riflettere sulla sua opera senza considerarla nel contesto non tanto della rivoluzione sovietica (fondamentale invece per quanto riguarda i contenuti della sua poetica) ma, più in generale, nel contesto dello stato di rivoluzione: questo coinvolge, una dopo l’altra, le componenti della scena. Il lavoro sull’attore, la biomeccanica, è qui solo uno dei momenti, per giunta preliminare, di una ricerca tutta volta alla fondazione non di una nuova pratica, ma di una completamente nuova, dalla disposizione di poltrone e camerini all’ideologia e alla drammaturgia, in grado di farsi ‘piazza d’armi per la fondazione dell’uomo nuovo’.

Tra questi materiali ho scelto di concentrarmi sul capitolo La ricostruzione del teatro (1929-1930), una brossura che raccoglie una serie di interventi di Mejerchol’d inerenti ai problemi di progettazione e costruzione di un teatro, apparsi separatamente nel corso del 1929. Qui l’autore si concentra sulla rigenerazione del fenomeno teatrale, partendo innanzi tutto dal suo rapporto con un nuovo e pericoloso concorrente: il cinema. «Stiamo entrando in una fase nuova della drammaturgia, stiamo costruendo una nuova forma di spettacolo in cui il conflitto tra cinema e teatro è inevitabile. […] Nel cinema, il fascino esercitato dallo schermo sullo spettatore non è stato più sufficiente. […] Il pubblico ha preteso che l’attore, idolo del cinema muto, cominciasse finalmente a parlare». E conclude con parole anacronistiche: «Non vi sembra che dal momento in cui il film ha cominciato a essere parlato, l’importanza internazionale del cinema abbia cominciato a vacillare?» Egli non poteva davvero immaginare i problemi del nuovo millennio.

Il limite tra teatro e cinema non si pone tanto, per Mejerchol’d, sulla questione della presenza fisica delle parti, tanto meno sulla compresenza di spettatori – egli non può immaginare, infatti, l’esistenza di dispositivi che prevedano la fruizione individuale di qualsivoglia contenuto artistico. E il nodo della questione non è nemmeno, in realtà, la presenza fisica dell’attore, tant’è che l’evoluzione del cinema muto in cinema parlato rappresenta, per lui, un processo di teatrificazione dell’attore cinematografico. Il punto, per Mejerchol’d, sta nello spettatore in quanto individuo e in quanto co-attore dello spettacolo. Nel nuovo mondo comunista, l’operaio alimenta tramite l’arte il proprio bisogno di contribuire al progresso della società. È parte attiva, integrante e indispensabile, di questo processo. L’attore stesso è, ben prima di essere attore, operaio, e deve dedicarsi al teatro nella misura in cui anche lo spettatore si dedica ad esso. È chiaro come Mejerchol’d riprenda, mitizzandola, l’impostazione classica del teatro come spazio della società deputato alla costruzione e al miglioramento della società stessa, in cui ad agire, insieme, in maniera complementare, non sono attori e spettatori, bensì cittadini. In questo caso, proletari.

Le armi che vengono suggerite per assicurare la vittoria del teatro sul cinema ci si presentano come inattese e imprevedibili: «Noi stiamo costruendo un teatro che farà concorrenza al cinema, lasciateci solo portare a termine la nostra ‘cineficazione’ del teatro, lasciateci sperimentare sulla scena i mezzi tecnici dello schermo cinematografico (non nel senso che appenderemo uno schermo in teatro), lasciateci preparare un palcoscenico attrezzato con la tecnica più moderna, in grado di risolvere tutte le esigenze di uno spettacolo teatrale e a quel punto, vi daremo degli spettacoli che attireranno un pubblico non inferiore a quello dei cinematografi».

Ebbene sì: per competere con il cinema, il teatro del socialismo sovietico, dell’ideologia marxista, deve necessariamente ricorrere all’industrializzazione dei propri mezzi. Mejerchol’d parla specificatamente di taylorizzazione del processo di produzione teatrale: se organizzato meticolosamente, secondo gli standard della razionalizzazione socialista, deve essere l’ambiente di lavoro dell’operaio, altrettanto deve esserlo il suo ambiente di riposo. Un teatro che voglia coinvolgere la grande massa deve saper utilizzare con maestria tutte le conquiste tecniche. Tecnologia e ideologia devono stare sullo stesso piano, «il come è importante quanto il cosa». ‘Cineficazione del teatro’: un’espressione che, se isolata dal suo contesto, in questo preciso momento storico potrebbe farci rabbrividire, suonare come forzatamente contro corrente e provocatoria. Questo processo, per Mejerchol’d, dipende da una riorganizzazione globale del teatro e, soprattutto, dell’edificio teatrale. Una nave, così gli architetti devono immaginare il nuovo teatro: una nave con tiri di carico agili, con scene meccaniche che permettano di accelerare i processi di rappresentazione. Una platea ad anfiteatro e, soprattutto, un palscoscenico aperto per rendere sensibile la compresenza di attori e spettatori, per facilitare il loro percorso di collaborazione. Mejerchol’d dimostra un’attenzione affettuosa nei confronti dei lavoratori: i cambi scena devono essere rapidi, il buffet deve essere sostituito con il bancone all’italiana e gli atti trasformati in episodi in modo che il pubblico non debba correre per poter prendere l’ultimo tram. I camerini, ampi e attrezzati con docce, devono essere adiacenti al palco per permettere all’attore di seguire l’azione scenica e, soprattutto, per evitare che l’attore ‘si stanchi il cuore’ correndo su e giù per le scale scoscese di un retropalco. Avveniristico, utopistico, senz’altro. Il teatro della parola e del movimento sarà competitivo solo quando avrà conquistato l’autonomia dei propri mezzi tecnici e, allo stesso tempo, ci dice Mejerchol’d – lasciando a noi non troppe speranze – si imporrà soltanto quando il sistema socialista si sostituirà a quello capitalista.

Nello stesso testo Mejerchol’d fa un appunto particolarmente interessante per quanto riguarda l’Italia – paese della cui tradizione teatrale, soprattutto rispetto alla Commedia dell’Arte (parteggiando per Gozzi e non per Goldoni), egli fu avido studioso e ammiratore. Dice: «Due o tre anni fa, viaggiando per l’Italia ho potuto constatare, con mio grande stupore, che in questo Paese, dove era nato lo splendido teatro dell’improvvisazione, […] oggi, il teatro non esiste. […] Le radici del teatro italiano sono sane, ma manca un’organizzazione capace di prendersi cura di questa tenera pianticella e di impedire che muoia soffocata».

Condanna Marinetti e il futurismo, il cui motto ‘Abbasso le tradizioni!’ tradisce quel bisogno di spettacoli, quella formula, panem et circenses che, secondo Mejerchol’d, è di forte attualità: «Chi, allora, ha sfruttato questa particolare inclinazione del popolo italiano per un teatro puro, per un teatro di strada, per una teatralità festosa dalle forti tinte? I rappresentanti della Chiesa».

È il Papa – qui non senza l’ironia di un socialismo che dalla Chiesa Cattolica era stato ufficialmente disconosciuto – il più grande e abile dei registi, autore di un teatro solenne e insieme triviale, sensazionale, «per il quale si spende tanto danaro». Il Papa e, in coda, Mussolini: il fascismo che tende la mano alla Chiesa, il duce che non ci pensa proprio a costruire teatri e stadi, che «è pronto ad alternare le sue parate militari alle processioni cattoliche. Non gli occorrono teatri, gli basta poter disporre di un ‘regista’ come il papa. I direttori dei teatri italiani potrebbero mai competere con uno spettacolo di questo genere? A chi serve un teatrino in un piccolo vicolo in cui c’è posto solo per qualche centinaia di persone?».

Abbiamo visto le immagini di Papa Francesco, solo nello sterminato piazzale berniniano, invocare la benedizione urbi et orbi; quelle immagini che sono state dichiarate tra le più potenti del nostro nuovo giovane secolo. E, del resto, il discorso del rapporto tra arte e potere e della politica trasformata in spettacolo è un discorso che certo, nel nostro Paese, non finisce con il fascismo (laddove si riesca a teorizzare una fine del fascismo). Basti pensare a come il rapporto tra spettacolarità e politica si è voluto partendo dai primi governi Berlusconi, fino alle piattaforme web, tipiche degli influencer, su cui gli attuali esponenti hanno trasferito le proprie performance elettorali.

Si virtualizza la politica, così come si virtualizzano le nostre relazioni e interazioni sociali. Può virtualizzarsi il teatro? Se, così come per Mejerchol’d il problema non risiede nel medium attraverso cui lo spettacolo passa, la presenza o meno di uno schermo, così potremmo assumere che forse la nostra esperienza culturale non dipende dal dispositivo che utilizziamo. La questione della cultura sembra qui essere, a tutti gli effetti, una questione di partecipazione. Il teatro, negli interventi mejercholdiani, coinvolge lo spettatore intellettualmente ma anche, e questo non va dimenticato, emotivamente. Lo spettatore è tale, e solo così può godere del proprio ruolo, non quando assiste ma quando partecipa attivamente e consapevolmente al completamento e alla realizzazione dello spettacolo. Mejerchol’d lo ricorda spesso, con insistenza, ai propri allievi: non è necessario che leggiate innumerevoli libri; anzi quando leggete, interrompete la lettura e cercate da soli di continuare la storia. Dovete viaggiare, che sia per il mondo o per le strade di Mosca, nel vero senso della parola. Cultura non è star sopra un albero: un’esperienza culturale non è acquisizione passiva di contenuti ma è partecipazione attiva, intellettuale ed emotiva: necessariamente corpo.

Collegamenti

L’Ottocento a teatro tra commedie borghesi e drammi veristi

Grazie alla casa editrice imolese CUE press sono nuovamente disponibili in formato cartaceo e digitale alcuni dei primi contributi di Siro Ferrone dedicati al teatro dell’Ottocento e dei primi anni del Novecento: Il teatro di Verga (1972), Commedie e drammi borghesi (1979) e gli atti dei convegni Teatro dell’Italia unita (1980). Pagine pioneristiche, scritte in anni in cui la Storia dello spettacolo stava muovendo i suoi primi passi come disciplina autonoma, ma in cui già si trova quell’attenzione puntuale alla messinscena, al pubblico e, soprattutto, all’attore e alle prassi recitative che caratterizzerà gli scritti successivi di Ferrone.

Il primo volume rivaluta la drammaturgia di Giovanni Verga a fronte di una critica letteraria che la considerava ‘superflua’ rispetto alla comprensione dello scrittore anziché «un laboratorio parallelo e funzionale alla pratica narrativa, ma anche sezione autonoma dello scrivere verghiano in rapporto alle premesse particolari di quel genere» (p. 7). Ferrone guarda anzitutto al contesto storico, sociale e culturale in cui i singoli drammi furono pensati, a partire dal soggiorno fiorentino del maggio-giugno 1865 (pp. 10-36). Nella città toscana, appena diventata capitale del Regno d’Italia, erano attivi una decina di teatri, solidi di una forte tradizione ma aperti a tutti i generi: dall’opera lirica alla commedia, dai concerti musicali alla farsa. Quei foyer erano animati da vivaci dibattiti sulla creazione di un teatro nazionale che fosse in grado di educare il pubblico ai nuovi ideali di una moralità laica e liberale. La ‘riforma’ partiva dalla consapevolezza che il problema centrale del nostro teatro era la mancanza di testi formalmente rilevanti, ‘decorosi’, come lo erano ai tempi di Goldoni e Alfieri. In questo clima va pensata la scrittura del romanzo Una peccatrice, in cui si trovano le prime tracce dell’interesse di Verga per il teatro, «sia inteso nelle sue valenze sociali come rapporto fra autore e pubblico all’interno della società borghese, sia considerato teoricamente, sia pur con osservazioni disordinate e implicite, nei suoi problemi espressivi» (p. 16).

Occorre però attendere il secondo soggiorno fiorentino (1869) perché Verga diventi un assiduo frequentatore dei palchi dei migliori teatri cittadini, nonché amico di impresari, attrici e critici, in primis Francesco Dall’Ongaro e Luigi Capuana. Degli uni e degli altri il siciliano parla a lungo nelle lettere ai propri familiari. Una fonte preziosa per ricostruire la vita culturale dell’epoca. A quello stesso anno risale anche la notizia secondo la quale Verga starebbe scrivendo una commedia. Sappiamo che quella sua prima drammaturgia ottenne il parere positivo dell’influente Dall’Ongaro: «Mi piace assai […] e garantisco io del successo».

Ma la mancanza di indicazioni relative al titolo e al contenuto hanno suscitato perplessità fra gli studiosi circa la sua identità. Ferrone, grazie a inedite evidenze documentali, la identifica in via definitiva con la prima versione di Rose caduche, pubblicata postuma, nel 1928, sulla rivista Maschere di Catania. Un dramma che molto deve al modello di Alexandre Dumas figlio e al già ricordato romanzo Una peccatrice, a cui la lega un rapporto di stretta dipendenza. Come dimostrano le varianti e le derivazioni strutturali e stilistiche accuratamente rilevate. Dalla narrativa alla scena (pp. 38-64).

La trattazione prosegue in senso diacronico. Nelle pagine successive vengono affrontati i cosiddetti drammi veristi: da Cavalleria rusticana (1884) e In portineria (1885) – che seguono le più mature creazioni narrative di Vita dei campi (1880), Malavoglia (1881) e Novelle rusticane (1883) e che risentono del clima culturale che si respirava a Milano, dove Verga si era trasferito nel 1872 (pp. 66-131) –, alle complesse vicende redazionali de La Lupa, riletta in maniera originale attraverso i sei copioni attualmente disponibili (pp. 132-174). Un’esperienza che segna Verga. Dopo le fatiche della tournée parigina del 1908-1909 si registra un suo progressivo allontanamento dai palcoscenici, che rifugge anche come spettatore. L’attenzione si concentra sulla stesura dell’incompiuta Duchessa, dal cui laboratorio nascono i bozzetti scenici Caccia al lupo e Caccia alla volpe (1901), seguiti dal dramma Dal tuo al mio (1903) (pp. 176-212). Chiude il volume una appendice con un primo censimento delle principali rappresentazioni dei drammi verghiani tra il 1884 e la morte del drammaturgo, avvenuta il 27 gennaio 1922 (pp. 214-216).

L’antologia Commedie e drammi borghesi, divisa in tre tomi, venne pubblicata per la prima volta nella importante collana Teatro italiano diretta da Guido Davico Bonino per la casa editrice Einaudi. Si apre con una Introduzione in cui si ripercorrono le trasformazioni – che Ferrone ritiene tempestive rispetto alla storia e alla politica contemporanee – del repertorio, del rapporto tra differenti generi (tragedia, commedia e farsa), dell’organizzazione delle compagnie, della recitazione e della stessa teoria drammaturgica in un arco cronologico che va dalla Rivoluzione Francese alla Prima Guerra Mondiale (pp. 6-43). Decenni in cui il teatro fu l’arte che più rapidamente raccolse i segni dei tempi, convertendoli in elementi formali e tematici nuovi, e armonizzandoli con la tradizione, fino a manifestare, al termine del periodo in questione, un volto e una identità profondamente mutati rispetto a quelli di partenza.

Un percorso che si può seguire attraverso drammaturgie spesso poco note, qui riproposte in una edizione attenta agli aspetti materiali del teatro: L’Aio nell’imbarazzo di Giovanni Giraud (1807), La fiera di Alberto Nota (1817, 1826), Ludo e la sua gran giornata di Francesco Augusto Bon (1833) (to. I); L’opera del Maestro Pastizza di Edoardo Ferravilla (1880 ca.), Miseria e Nobiltà di Eduardo Scarpetta (1887), Cavalleria rusticana di Verga (1884), La moglie ideale di Marco Praga (1890), El nost Milan: la povera gent di Carlo Bertolazzi (1893), ’O mese mariano di Salvatore Di Giacomo (1900), Come le foglie di Giuseppe Giacosa (1900) (to. II); Goldoni e le sue sedici commedie nuove di Paolo Ferrari (1851), La morte civile di Paolo Giacometti (1861), Le miserie d’Monssú Travet di Vittorio Bersezio (1863), I mariti di Achille Torelli (1867) (to. III). Ogni commedia è corredata da una nota biografica del drammaturgo in cui si forniscono anche notizie sulla pièce e indicazioni bibliografiche essenziali. Ciascun tomo si conclude con una utile Appendice che pone l’accento sull’organizzazione, la messa in scena, la recitazione e le teorie del teatro.

Ancora in corso di stampa il volume Il teatro dell’Italia unita, che raccoglie gli atti di due convegni organizzati dal Gabinetto G.P. Vieusseux tra il 1977 e il 1978. Due proficue occasioni di incontro e dibattito per rivalutare il rapporto tra prosa e lirica, principali espressioni dello spettacolo ottocentesco. Senza tralasciare considerazioni su alcuni aspetti chiave della recitazione, della ‘regia’, della scenografia e dell’economia dello spettacolo. Avremo modo di meglio approfondire non appena la pubblicazione sarà disponibile.

Collegamenti

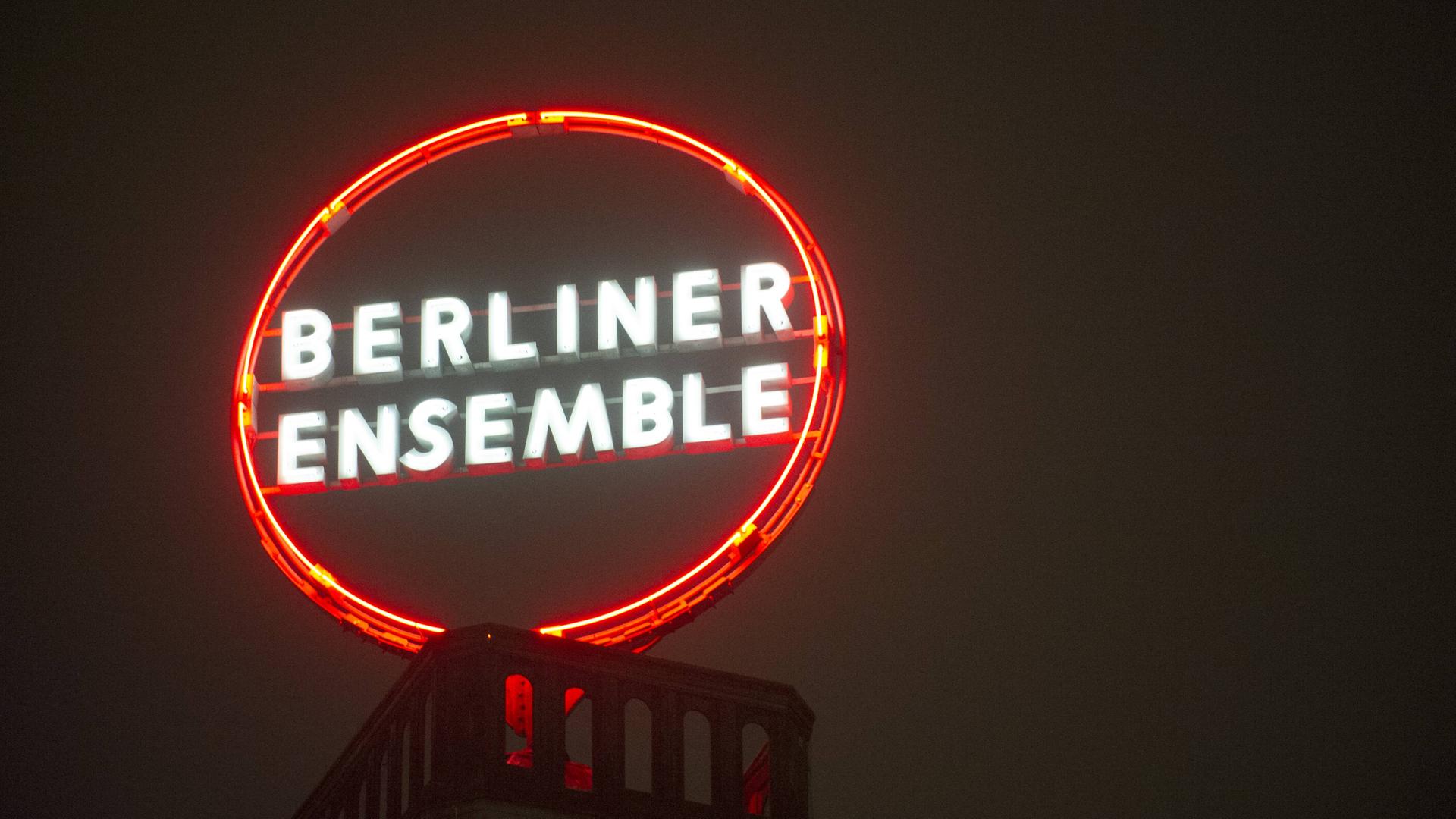

Milano come Berlino? Una singolare comparazione. Non solo Deutsches Theater e Piccolo. Ma Stabili, Off & Co

Sotera Fornaro è una studiosa di Letteratura greca e Letteratura comparata, all’Università di Sassari, ma con notevole esperienza all’interno di Università tedesche come Friburgo e Luneburg. Ha frequentato i teatri berlinesi, tanto da dedicare loro un volume: Berlino tra passato e futuro, edizioni Cue Press, ormai la sola casa editrice che pubblica libri di teatro e dello spettacolo. Non si tratta di una guida, bensì di un racconto di quanto è avvenuto, avviene e avverrà nei teatri di questa città.

Vorrei adoperare anch’io il metodo comparativo, visto che cercherò di tracciare un parallelo con quanto è accaduto e accade a Milano. La Fornaro distingue la funzione dei teatri prima della Repubblica di Weimar, durante Weimar, e dopo Weimar, per riportarci alla tragica situazione del periodo nazista e, infine, per tratteggiare la situazione di oggi.

Anche Milano ha vissuto un simile tragitto che si è concluso con la nascita del Piccolo Teatro. A Berlino, lo sviluppo urbanistico del dopoguerra è stato parallelo a quello dei Teatri Stabili, di quelli alternativi, degli Off e degli spazi industriali dismessi, convertiti in spazi teatrali. Anche Milano ha vissuto simili traslochi, in particolare dopo il 1968, quando, improvvisamente, si moltiplicarono gli spazi alternativi.

L’autrice ci informa come Berlino, proprio per i suoi teatri, sia diventata una città turistica, poiché li si visita così come si visitano i musei, per questo la definisce ‘città in transito’. Pur nelle sue brevi note, la Fornaro ricorda i grandi del passato, da Piscator a Brecht, a Muller, a Castorf, a Klaus Dort, colui che ha avviato al successo il teatro performativo, diventandone il paladino, anzi, decretandone il primato, benché, sottolinea l’autrice, parecchi spettacoli abbiano rasentato la banalità, come, del resto, è avvenuto per molti spettacoli performativi in Italia.

L’autrice dedica più spazio al Berliner Ensemble dopo Brecht, fino alla gestione Peymann, durante e dopo gli anni del terrorismo, che coincideranno con quelli del terrorismo italiano, durante i quali, si scoprirono nuovi spazi, soprattutto, in periferia, come capannoni industriali, vecchi cinema in disuso, chiese sconsacrate, palazzine abbandonate, luoghi nei quali si concretizzarono le rivendicazioni sociali, con la conseguente critica al capitalismo, che non era ancora quello finanziario e disumano di oggi. Come dire che il teatro è sempre stato ed è specchio delle società in evoluzione, pur con le loro contraddizioni.

Non meno spazio, la Fornaro dedica al Deutsches Theater, riaperto nel 1945, mentre da noi, due anni dopo, veniva inaugurato il Piccolo di Milano. Non poteva mancare il riferimento alla ‘via sacra’ di oraziana memoria, ovvero la Unterdenlinden (Unter den Linden, una delle strade più eleganti di Berlino), che divenne il titolo di un testo di Roberto Roversi, pubblicato da Rizzoli nel 1965 e realizzato al Piccolo nel 1967, con la regia di Raffaele Maiello, protagonista Gianrico Tedeschi, novello Adolfo, un uomo coi baffi che tramava ancora, non solo contro se stesso, ma anche contro chi si illudeva di vivere con le proprie illusioni.

Era il tempo dell’impegno politico dei teatri e, a questo, proposito, l’autrice cita il Maxim Gorki Theater, un teatro polivalente, come il Franco Parenti o Teatro dell’Elfo, le cui scelte evidenziavano l’aspetto politico della sua programmazione, alquanto aggressiva, pur mantenendo una qualità artistica elevata, sotto la direzione di Armin Petras, che lo ha reso unico nel suo genere.

Il volume è preceduto da una introduzione di Andrea Porcheddu che sottolinea come la città di Peter Stein, Thomas Ostermeier, Sasha Waltz, abbia conquistato un ruolo centrale nel panorama del teatro internazionale.

Collegamenti

«Io, che ormai sono un miliardo di miliardi di particelle che vagano, vedo tutto e di tutto posso dar conto»: in memoria di Antonio Tarantino

Non poteva che uscirsene così: con un colpo di teatro. Lui, non i suoi scritti: quelli rimarranno e continueranno a vivere nella voce e nei movimenti e nelle regie di chi si abbevera alla fonte della parola, atto liturgico, nemesi lisergica che solo dopo la morte trova chi la pota e se ne prende cura.

Il drammaturgo Antonio Tarantino se ne è andato. Arresto cardiaco, più o meno l’effetto che ha il lampadario che alla fine del primo atto manda gli spettatori de The phantom of the Opera in pausa: improvviso, devastante, a modo suo teatrale.

Che poi Antonio Tarantino, al teatro, non ci è arrivato in età precoce: enfant prodige, alla maniera di Fausto Paradivino – e tra un po’ il perché dell’avvicinamento tra i due – non lo è stato: nato nel 1938 a Bolzano, ha dedicato buona parte della sua vita alla pittura figurativa. Poi la scintilla, l’incendio che avvampa: la scrittura per la scena. Un incontro intimo e sconvolgente, ruvido e movimentato come gli amplessi sotto le lenzuola clandestine di un cielo stellato, o sotto il tettuccio di una cabina del mare.

Nel 1994 Tarantino si aggiudica il Premio Riccione con il monologo Stabat Mater, una sorta di preghiera del XIII Secolo che diventa una freccia: Tarantino incocca il tempo e la lancia dritta dritta nel presente: la sua Maria è una ragazza-madre prostituta che si strugge nell’attesa di ricevere notizie del figlio arrestato e della figura dissoluta di suo padre. Anche questa Maria, come le tante cui tocca lo stesso sventurato destino, incrocia nella sua esistenza un Giovanni, un Ponzio Pilato, una Maddalena… La forza dell’assolo ricorda a tratti la scrittura di Dario Fo: il gramelot di Tarantino è un italiano con vibranti sporcature dialettali e gergali. Come la lingua di chi non ha studiato. Come il parlato dei diseredati, dei reietti, di chi vive nell’ombra. Che non parla: si esprime.

Fausto Paravidino nel 1998 scrive Due fratelli – tragedia da camera in 53 giorni. Con questo testo, portato in scena anche al Festival di Santarcangelo dai Motus, vince il Premio Riccione intitolato a Vittorio Tondelli nel 1999 e il premio Ubu come migliore novità italiana.

Anche su incitamento di Franco Quadri (che ha pubblicato per la sua casa editrice Ubulibri quasi tutta l’opera di Tarantino e che ha legato il suo nome al Premio Riccione), molti attori si sono cimentati con i suoi testi: nella Romagna Felix il Teatro delle Albe di Marco Martinelli ed Ermanna Montanari ha portato in scena Stranieri, in giro per l’Italia invece Piera Degli Esposti si è confrontata con lo Stabat Mater, Giorgio Albertazzi invece con La casa di Ramallah, passato sulle assi del Teatro Novelli di Rimini nel 2010 e dà vita e voce all’atroce dramma di Myriam, una kamikaze che si farà esplodere in un locale pubblico di Ramallah con la benedizione dei genitori che hanno già dato alla causa quattro figli maschi e ora aiutano lei a sistemarsi l’esplosivo intorno al corpo.

Nel 2000 il robustissimo Materiali per una tragedia tedesca, vincitore del Premio Riccione nel 1997 e Premio Ubu nel 1999-2000 come Migliore novità italiana (due riconoscimenti abbastanza ‘fratelli’¸ se non consanguinei), diventa spettacolo teatrale: il regista Cherif ne firma l’allestimento in un’ambiziosa produzione del Piccolo di Milano.

In questo menhir Antonio Tarantino ripercorre, in un kolossal da ottantacinque personaggi, uno dei periodi più complessi degli anni Settanta: lo scandalo della Germania d’autunno, le imprese della banda Baader-Meinhof, il rapimento e l’uccisione del grande industriale Schleyer, il dirottamento di un aereo della Lufthansa a Mogadiscio da parte dei fedayn di aerei, le strategie politiche violentemente del governo Schmidt e il suicidio di stato dei terroristi tedeschi nella prigione di Stammheim. Un momento buio di grave crisi politica, vissuto da un paese ricco di allarmanti ambiguità, viene ricreato con il taglio dei grandi classici in un linguaggio basso che gioca comicamente sulle tecniche del varietà, mobilitando la gente comune in un viaggio tra i continenti che si prolunga al di là della vita.

Dice la kamizake Myriam di Tarantino prima di andarsene: «Io, che ormai sono un miliardo di miliardi di particelle che vagano, vedo tutto e di tutto posso dar conto: e cioè che dio non esiste, che pace e guerra sono destinate a inseguirsi nel cerchio rovente del tempo, come s’inseguono amore e odio, salute e malattia, giorno e notte, sole e pioggia, padri e figli, noi e loro, la loro storia e la nostra: e nessuno ha ragione, completamente ragione, né completamente torto».

Sipario.

Collegamenti

S. E. Gontarski interview 1988

March 22, 1988 2:45pm. Stan Gontarski is a writer and a director of plays of many Samuel Beckett’s plays including Ohio Impromptu, What Where, Company, and Happy Days. His books include Samuel Beckett’s Happy Days: A Manuscript Study and The Intent of Undoing in Samuel Beckett’s Dramatic Texts. He also edited the book On Beckett: Essays and Criticism.

On April 12 and 13th 1988 he will take part in the 23rd Annual Comparative Literature Conference, this year’s subject being the grotesque in literature and art, in the Multipurpose Room in the Student Union. Sessions will be taking place all day on both days. Tuesday night at 7 pm a screening of Marat/Sade will occur, and Wednesday night at 7 pm Frederick Burwick will give a special slide-lecture. Other lectures will include Raymond Lacoste on ‘Marketplace Grotesques’ and Frank Fata on Rabelais’ vision of the bodily grotesque. Gontarski will be showing a film of Beckett’s What Where which will be its American premiere. It will show at 10 am both days. April 13 is Beckett’s 82nd birthday.

Alexander Laurence: I wanted you to talk about how you first became interested in Samuel Beckett out of all of these writers.

Stan Gontarski: Well the interest has been there for a long time. I grew up in New York with an interest in theater at about the time that Alan Schneider was directing some interesting works off-Broadway, and I saw some of the original productions he did like Krapp’s Last Tape. I was very attracted to that work then, but it wasn’t really until I got to graduate school that I had a scholarly interest in Beckett’s work. Some of that rose out of just finding a whole batch of manuscripts at Ohio State University which nobody was particularly interested in working on, and so, I did.

The only manuscripts that Beckett still has are, I think, Molloy and Waiting for Godot. Maybe some of his new work?

I think just Godot is all he held on to. The rest he’s given away, sold, generally gotten rid of. He likes to keep his desk clean. But it wasn’t until graduate school that I had a scholarly interest in it.

What years are these? Late sixties?

Yes, late sixties. I started a dissertation around 1972 or so. And that lead, because there was a lot of original material that I was working on, that lead to some contact with Beckett through some friends. And that just grew over the years. I got lucky enough to work with him on a couple of creative projects. We started out just his answering basic questions about his manuscripts, and dating things and the like, and by the eighties we started to work on various theatrical projects.

Before he had won those two prizes: the one in 1961 which he won with Borges…

Borges, yes. That was a short-lived international prize offered by some radical publishers, Barney Rosset of Grove Press among them. That did not last too long. But he and Borges shared the prize in ’61?

Yes ’61, and the other prize…

The Nobel Prize in ’69.

Was he being taken very serious before? was there things being written about his work before the sixties?

I think there was an interest in his work through the fifties, but it was fairly small. Things certainly did explode with the Nobel Prize. That gave him a kind of legitimacy. And a couple of key books, I mean some key critics deciding to turn their attention to Beckett certainly gave him an academic legitimacy; Hugh Kenner among them. Hugh Kenner’s book on Beckett I guess comes out about 1961, the first one out of Grove Press. So he’s in there pretty early, certainly before the kind of international recognition of those two prizes suggest.

And before that most of the people who were writing about Beckett were writers like Alain Robbe-Grillet…

Well, certainly the French had discovered him pretty early.

Blanchot, Bataille, and Robbe-Grillet were writing about him early on, and then the critics finally caught up.

Well, part of the difference of course is that he was immediately available to the French; it took a few years for that to get translated and published in the United States. So people like Blanchot and Bataille are writing about the trilogy of novels as soon as they come out in the early fifties.

What was the impact on those novels?

Well, it was very small. I think the French had an early enthusiasm for Beckett that sort of died out after the fifties. And in America, people start writing about him in 1955 or so, as the novels are coming out, as Godot is done in this country. But that progress is fairly slow, but the progression has moved almost geometrically. I pity a graduate student who is going to turn his attention to Beckett’s work because the amount of material published on him is just enormous. He is clearly the most written about living writer, and certainly among the four or five most written about people in the world. I mean John Calder, his British publisher, had argued that the most written about people are Christ, Napoleon, Wagner, and the literary people right behind that: Dickens and Joyce. Beckett is right with them. So there’s been an incredible amount of stuff.

Did Beckett inspire, along with Sarraute and Robbe-Grillet, the books that came out of Editions de Minuit?

I think, at any rate, the person who took over that publishing company after the war, Jerome Lindon, was interested in publishing some radical people; and when Suzanne Beckett brought the manuscript to Lindon evidently he liked it immediately and accepted the publication of that, and the whole trilogy of novels. And so during that time he was publishing all those people who became part of the ‘Nouveau Roman’: Sarraute, Duras, Robbe-Grillet…

When did you eventually meet Beckett? What year?

In the early seventies, I cannot remember the exact year. I guess it was summer 1975 because there were a number of failures… We had some correspondence, and he said “when you come over to Paris we’ll get together for coffee”. I went over that first summer and dropped him a note, and got a very kind note back which said sorry, he’s very tied up, and could not meet with me, but the next time I was in Paris we would surely meet. And I did faithfully come back the next year and wrote the note again saying “I’m in Paris now, do you have time for a coffee?”. And I got another note back the second year saying “Really very tied up, can’t possibly meet with you now, but if you return the next year we will surely meet.” So I think it was actually ’73, my third time, in Paris that we finally did meet.

Why did Susan Sontag and Allen Ginsburg get to meet Beckett the first time?

For one, Beckett already had an appointment with John Calder, at that meeting in Berlin. They sort of tagged along. Calder thought Beckett would be interested in meeting all these people. So Burroughs, Ginsburg, and Susan Sontag all trucked over to the institute of art in Berlin where Beckett was staying while he directed a production of, I guess, Godot. And they all had a more or less uncomfortable afternoon in Beckett’s rooms.

Did you ever meet Deidre Bair? (Author of the Beckett biography)

We’ve met a few times.

When she was doing her book?

She was doing her book for quite some time. I don’t remember when it comes out. Maybe ’74 or ’75. She was working on that as a doctoral dissertation out of Columbia during that time. And she was very lucky in that she found someone who had a whole cache of letters that Beckett had written to his friend Thomas MacGreevy: over 600 letters about all his personal problems during about a twenty year period. So that was a monumental find, and the basis of that biography. But the biography has a strange place: it was praised incredibly by the popular press, and damned almost uniformly by the scholarly press. In that, Richard Ellmann wrote the review in the New York Review of Books which blasted it pretty strongly.

On what grounds?

Well, mostly inaccuracies. The book is filled with conjectures; and my own feeling is that it’s fine while she sticks to those 600 letters, after that it gets very chancy.

When she starts interpreting the plays?

Her analysis of literature is not very good.

Why did she have to get into books?

I ask myself that same question. I’m not sure why.

What would a meeting with Beckett be like?

Well, I was admittedly terrorized by this first meeting because you got this monumental figure already by then. He has won the Nobel prize a few years before, was a really good friend of James Joyce, and the thought of this fellow palling around and chatting with Joyce and everyone who moved in that circle in the late 20’s.

And Pound.

He met Pound, but they did not get along all that well.

There is a good story about Pound and Beckett in Bair’s biography where Pound asked Beckett if «he was going to write the new Iliad?»

That sounds like Pound. Right. And Beckett was doing the opposite. But at any rate, one has all these images in one’s mind about Beckett’s status. It was really tense, for me, it was a tense first meeting.

It was more tense than meeting Hugh Kenner?

Oh yes. I mean, I have a great deal of respect fo Kenner, but he has not transformed Western literature the way Beckett has. So, I think the first time we met, there were a lot of long pauses, not a lot to be said, and a lot of wondering what I was doing there. And a few years later, the British publisher, John Calder, for various reasons which I still do not understand, wrote up that story for the Manchester Guardian. I guess it is the start of my biography. And in Calder’s version, evidently we didn’t say anything for the course of a full hour. I don’t remember it exactly like that. My version is a little bit different. But it was at least very awkward. And generally I realized that instead of sitting around talking about Existential philosophy and the plight of the world, that Beckett was interested in having a cup of coffee and chit-chatting about various types of things, including what I was doing, and what other people were writing, and what we were doing in the theater and the like. He seemed to have a genuine interest in all of that. The meetings from there on became more and more cordial, and more of those meetings we began to talk about theater rather than literary research, which is how we started talking about my doing some of his work: my directing some of his work.

I always wondered what Beckett thought of Antonin Artaud?

I’m sure that Beckett was interested in all of that, but I think his theater tends to be very different from that of Artaud’s, I mean, that whole theory of the theatrer of cruelty, that idea of intense emotion, Beckett recoils from all of that. His theater tends to be more stylized, much more, one of his favorite words is ‘balladic’.

When did you start directing Beckett’s plays?

Well, I had done some as a graduate student on an amateur level.

Which ones were those?

I did Krapp’s Last Tape. Very early on I did a production of Endgame as an undergraduate. But it is not until the 1980’s that I return to professional theater myself and started working with Beckett on some projects. When I was a Ohio State, we ran a conference to celebrate his 75th anniversary, and I talked him into writing a little play so that we could put on a world premiere: sort of his giving us a birthday present. And he wrote Ohio Impromptu. And that really got me back into theater. I didn’t direct that, but I produced it, and got Alan Schneider and the man who’s become a famous Beckett actor now, David Warrilow, together. We did that production at Ohio State. Well, that went on and toured all over the world. That was a very interesting, important production. And that sort of wetted my appetite for getting back into theater. So a few years later I worked with him on an adaptation of a prose work called Company.

Which played in Los Angeles.

I directed it at the Los Angeles Actor Theater which is the precursor of the Los Angeles Theater Center.

How was Beckett involved in this production?

Well, I was in Paris at the time, and I was working with the French director Pierre Chabert, and Beckett would come to rehearsals. So we would sit after rehearsals and talk about how the French production was going, and how we would change the production in English. It was at those meetings after rehearsals that we worked out what the English text should be, how the production in English should differ, and how to create, what seemed to be, some of the errors of the French production. So I did that in Los Angeles, and we took that to a festival in Madrid right after it. A couple of years after that I was living in Paris working with him on various projects when he rewrote What Where.

That is What Where I and What Where II.

Well, those are my designations just to separate them. I wrote an article which talks about What Where II. Beckett hasn’t made those sort of distinctions. What he did do was he wrote a play in the early 1980’s called What Where which had a particular stage pattern and then he was invited in 1985 to go to Stuttgart to do a television production and he decided to rewrite this play, and really radically changed it. After having done that, for West German television, he decided that he liked that version better than the original version. When some people in France asked him for a play as part of the 80th birthday celebration he said «why not do a stage adaptation of this now transformed play What Where». And so they made a few more changes for the French stage presentation. I was again in Paris at the time and at rehearsals, and did essentially the same thing: talked to Beckett about what kind of changes we would make for an American production. And then brought that back to the United States in the Fall of 1986, and did it at the Magic Theater in San Francisco as part of an evening of four one-act plays. That production then was filmed for television by a group called Global Village. And so re-translated, this play, which was originally a stage play, then a television play, then a stage play again in English in San Francisco, re-did it for television. So whether that’s What Where II or What Where IV, I’m not sure. But it’s a radically re-done version from the original stage play and the printed script. And it’s that version that’s going to be shown at 23rd Annual Comparative Literature Conference on campus here on April 12 and 13.

And after we see it, you are going to talk about it?

Yes, if anyone is interested in talking about it. It’s a very short production: it’s only about ten minutes long. So we will be able to look at the videotape, and either I will talk or we will have a panel discussion.

You have also done Beckett’s Happy Days this year. When did that start up?

What happened is when I did this What Where at the Magic Theater (and the reason I went to the Magic Theater is that my good friend Martin Esslin is the dramaturg there), so I had this newly revised play by Beckett and was looking for an American producer and he suggested that it would be good to do it at the Magic Theater because they were celebrating their 20th anniversary in 1986. So that went pretty well, the reviews were good. So they asked me to come back the following year to do another production and that was this past year. I squeezed in a production of Happy Days between the fall semester and the winter semester here. There is just enough time to shoot up to San Francisco and get in five weeks of rehearsals and open the play shoot back here for the beginning of classes at the end of January.

Go back on week-ends?

Back on week-ends to check for creative deviations. But that production went pretty well too. It was well received by the press, so they asked me to come back next year and do another production. And since I have a new book coming out on Endgame with Faber and Faber in England and Grove Press in this country, they suggested I direct Endgame.That should go into rehearsals about mid-December, as soon as final exams are over for next fall’s term, and open about mid-January.

How do you approach a play like Happy Days? Is it important to make directorial decisions like bringing out a real dirt mound or is that even a possibility?

Sure, sure. I think those are one of the decisions you make as you go along: how realistic you use.

Or a papier-mache?

Well, we used a painted canvas which people have used. But we toyed with a real dirt mound.

Is that necessary?

No. I think the plays are not finally that realistic that you need to. I prefer the stylized productions myself. And my own productions of Beckett have grown out of not only my scholarly interests in these works (part of the reason John Lion at the Magic Theatre wanted me to do Happy Days was because I had written a little book about it and never directed it, so he thought that would be a nice touch, and part of the reason he wants Endgame is because I have just finished a book on that; so there’s a great deal of scholarly background behind it), but I’ve also been lucky over the years to watch Beckett direct four or five times. And I’ve gotten a great appreciation of his work for the theater although he is not trained in any of the standard directorial approaches. His approach as a director would probably appall most American directors. I mean he has a very clear sense of these plays, and he brings out an absolutely extraordinary nuance in every play. I’ve been lucky to spend weeks and weeks watching him work in the theater, and have been obviously heavily influenced by his approach in my own directing, although you can’t work like that with American actors. You can’t read them a line and say ‘do it like this’.

So for Beckett and yourself, besides the visual aspect, is there room for invention

I think so…

Or do you stay pretty close to the text, and you don’t try to add much?

I don’t think these are mutually exclusive. Yes, we do stay as letter perfect as we can because there’s something to be gained from doing this play as close as the way Beckett sees it as you can. But within that you realize that there are hundreds and hundreds of directorial decisions that finally have an affect on the play: how every line is delivered, where the emphasis falls in every line, in every syllable, the way you pronounce certain words. There are just hundreds and hundreds of day to day decisions that affect the final play. And so far there’s been plenty of creative outlet on the linguistic level because these plays are very verbal as well as being excitingly visual.

Would you approve of the distinction between a verbal theater and another which is non-verbal like Kabuki theater?

I think that there are many different kinds of theater. I think Beckett does a pretty good job of merging a highly literary, highly literate, very verbal theater with pretty exciting visual images which is why you can almost have a static theater. I mean so many of the plays which I’ve done of Beckett’s almost nobody moves.Company is a guy sitting in a chair, the whole hour. Happy Days: the woman is in a mound for an hour the first act, thirty minutes the second act. I also did Ohio Impromptu which is just two people sitting at a table; one reads the other listens. That’s the whole play. There’s not a lot of action. What’s exciting though is that the visual tableaux, which is virtually in so many of these plays almost a still life, is extremely compelling and the verbal text is magnificent. He’s the master of holding an audience with verbal nuance. So one way or another you spend an awful amount of your time in rehearsals, not with blocking action, there’s not a lot of movement, but you spend a lot time with verbal nuance.

Well, one needs to practice standing still for an hour, to get that stillness desired.

Sure.

Or the precise movement?

Exactly. And certainly a minimal amount of movement. Almost any movement becomes magnified and enormously important. So he’s done as good job as any of blending a high literary text and a visceral visual image. Now we’ve been working with some of Ionesco’s texts, and they are interesting, but I don’t think they have that high literary quality to them.

Well let’s get on. How are you going to prepare for your next production in December, Endgame?

Well, in part I have. I have just finished this book on Endgame, and it’s really extraordinary in a way because the book has a new text based on Beckett’s changes as a director, and he was very kind to go over his whole manuscript, so he made a few more changes in the text. And this text that will appear in this book is also completely annotated. So a good deal of the literary background of this production which will begin at the end of the year is all done. A lot of the directorial preparation is essentially done. The question now is to find what kind of cast you are going to have, and how you can balance your conception of the play before seeing the actors to what the actors can do, and what they’re capable of doing, and what you can get out of them. So it’s a matter of adapting all that literary material now to the strengths and weaknesses of particular actors and designers, and all the people you have to work with for this kind of production.

You talked about how Beckett revised all his texts. Endgame, Godot, Krapp’s Last Tape. He’s made cuts in all of these?

All of them!

I didn’t know.

I mean the ones he’s directed.

And John Calder is going to publish these new books?

Faber and Faber will.

Faber and Faber will publish the revised versions?

Right. First they’ll be part of a theater notebook series.

They’re publishing Beckett’s notebooks.

The notebooks with new texts, with notes and introductions. First they’ll publish those theater notebooks, and then a year after that they’ll publish all new annotated scripts.

That changes the texts scholars have been working with in the past. So that means we will all expect more critical articles dealing with the final texts.

Oh sure. Once that material is available to see how Beckett has revised his work sometimes coming back to it ten fifteen twenty years later, I’m sure that will generate a lot of academic discussion about the nature of those changes.

Beckett does not add, he just cuts.

Pretty much. It’s been a question of clearing away the unnecessary material. Cutting the fat!

Is that what all his books are about: throwing away the literary baggage?

Certainly seems to be a major theme of pairing out of all that excess. And so it is very interesting that as a director he seems to be creating a process. The process of playwriting for him is not only working on the page, but finally when he gets on the stage he has the opportunity to visualize it all, and makes changes accordingly.

Is this the first production of Endgame since maybe…

This will be the first production of Endgame in this country to use what will be from now on the revised acting text.

Beckett’s final quarto?

Should be. I don’t expect Beckett to make any more changes in the text.

Yes, I saw the Alvin Epstein production.

What did you think?

Well, I liked the sets. They looked good. It was more comical. They bought that out more. Irish accents. I saw it in a small theatre in Santa Monica, The Mayfair. I’d like to see Beckett’s German production Endspiel.

We will, I’ve got a copy of it.

So that I can compare.

We’ll see it.

I think we’ve come to the end of this interview.

OK, Good.

Let me see if I recorded anything.

Collegamenti

Teatri a Berlino, la vertigine della Storia

Alle città del teatro – partendo dalla nostra Milano (a breve una riedizione) – Cue Press dedica Le Guide, una collana diretta da Andrea Porcheddu. La tappa più recente è Berlino. Sostiene l’autrice, Sotera Fornaro, che proprio qui ha trovato realizzazione, nell’ultimo decennio e «con un accentuato e inarrestabile processo di estetizzazione», la «società dello spettacolo» annunciata più di cinquant’anni fa da Guy Debord. Non si può darle torto pensando che, fra le capitali europee, Berlino è quella su cui la storia recente ha operato le più importanti (e dolorose) metamorfosi. «Tutto cambia, si trasforma: da almeno venticinque anni la città si frantuma in una serie di cantieri aperti. Basta mancare un mese per trovarvi nuovi edifici, locali, punti d’attrazione. Eppure tutto si inscrive in una tradizione che resiste, non è sepolta dal nuovo look turistico della città». 3 milioni e mezzo di abitanti, 6.000 artisti, circa 500 compagnie di teatro e danza, 35 teatri o luoghi di performance. «La messa a nuovo e la ristrutturazione della Berlino di Federico II, corrisponde a una mimetizzazione della Berlino nazista». Dalla Komische Oper alla Volksbühne, dalla Staatsoper al Maksim Gorki Theater, dal Berliner Ensemble al Deutsches Theater, e ricominciando il giro, fino alla Schaubühne. Dai Landmark del centro a spazi più laterali, come i cortili di Hacke, a quelli a basso indice di integrazione, nel quartiere operaio di Neukölln. È tra queste vie ed edifici che l’autrice ci conduce, alternando passato monumentale e presente eccitante. Così la seguiamo mentre si incammina lungo la celebre Unter den Linden. Scorriamo con lei locandine e programmi di stagione. Respiriamo in quelle sale, tra quel pubblico. Sentiamo la temperatura di una città, attraversando la quale – diceva il premio Nobel Imre Kertész – «si è presi dalla vertigine assurda della Storia».

Diverse abilità, nuove vie della danza

Navigare esplorando le innumerevoli possibilità creative del corpo danzante, senza preconcetti. È questo il motore del libro curato da Andrea Porcheddu che affronta tematiche urgenti, tra le quali il rapporto tra professionismo e disabilità, dando parola proprio agli artisti.

Concepito come una pluralità di voci, l’agile volume fa propri i termini della marineria per sviluppare un viaggio innervato su dieci interviste ad altrettanti danzatori, coreografi e non solo, molti dei quali in transito al Festival Oriente Occidente.

La kermesse di Rovereto, infatti, oltre a essere il festival monografico dedicato alla danza più antico d’Italia, è attualmente impegnata nel progetto europeo Europe Beyond Access-Moving Beyond Isolation and Towards Innovation for Disabled Artists and European Audiences (2018-22) garantendo così agli artisti con disabilità spazio e possibilità creative.

Nella trattazione ampio spazio è riservato alla Candoco Dance Company, celebre ensemble inclusivo con base a Londra fondato nel 1991 da Celeste Dandeker-Arnold e Adam Bejamin ora diretto da Charlotte Darbyshire, e ai coreografi con cui la compagnia ha intessuto dialoghi creativi, come Yasmeen Godder e Javier De Frutos.

A ciò si aggiunge la riflessione della scozzese Claire Cunningham, superlativa solista che ha sviluppato un linguaggio del movimento del tutto originale.

Non mancano, però, all’appello le voci della scena nazionale come quelle di Michela Lucenti/Balletto Civile e degli autori emergenti Chiara Bersani e Aristide Rontini, i quali sottolineano l’importanza dell’accesso alla formazione, lo scambio di pratiche e le problematiche di circuitazione.

Completano il volume, una ricca iconografia a colori e una teatrografia che contempla diversi spettacoli, forse troppi, legati al tema centrale secondo dinamiche non sempre chiare.

Così Puppa aggira I giganti della montagna. Un viaggio sbalorditivo nei meandri oscuri dell’opera pirandelliana

Paolo Puppa è uno dei conoscitori più attenti e profondi dell’opera pirandelliana, a cui ha lavorato per oltre quarant’anni, senza tralasciare nulla, tanto che la sua metodologia esegetica ne viene persino condizionata e risulta perfettamente ciclica, nel senso che utilizza un testo base e, attorno a esso, costruisce la sua indagine. Ne è prova il volume, pubblicato da Cue Press: Fantasmi contro giganti. Scena e immaginario in Pirandello, la cui prima edizione risale al 1978, Patron Editore, con prefazione di Luigi Squarzina, nel quale I giganti della montagna diventano un pretesto, non solo per i continui rimandi al teatro precedente, ma anche alla novellistica, alla saggistica e alla narrativa.

È in tal senso che intendo ‘metodologia ciclica’, perché l’autore cerca di aggirare il testo in esame con continui rimandi ad altre opere e non solo, dato che questo approccio gli permette di utilizzare la multidisciplinarietà, permettendo alla sua ‘lettura’ di ricorrere, non solo alla storiografia teatrale, ma anche ai processi psicoanalitici e antropologici che sottostanno ad essa. Puppa, inoltre, fa ricorso alla categoria del viaggio, se vogliamo, a ritroso, rappresentando I giganti della montagna, l’approdo ultimo di questo viaggio che ha attraversato la dialettica tra scena pubblica e scena immaginaria, tra attore e personaggio, fino alla sua smaterializzazione ed emarginazione, in uno spazio scenico che si è alquanto dilatato anche quando ha fatto ricorso al salotto borghese che, in Pirandello, ha finito per assumere valenze metafisiche e fantasmatiche.

Il viaggio si inoltra nei meandri oscuri dell’opera pirandelliana, che Puppa cerca di decifrare, ricorrendo alle teorie di Binswanger, Freud, Jung, Lacan, rapportando le indagini sui testi teatrali con quelli della novellistica, vero e proprio laboratorio. È sbalorditiva la conoscenza che Puppa mostra di questo laboratorio in cui Pirandello esegue gli esperimenti per costruire il suo teatro, oltre che il modo con cui riesce a concatenarli.

Il lettore è messo nelle condizioni di trovarsi in una vera e proprio cosmologia, direi inedita, attraversata da tanti satelliti che la illuminano e che la discostano dalle interpretazioni precedenti.

Leggendo il testo di Puppa senti delle vibrazioni che non appartengono soltanto al materiale preso in esame, bensì alla sua prosa, una prosa d’autore che fa da pendant a quella del Puppa drammaturgo, grazie a un linguaggio perturbante che userà, successivamente, in altra sede. In questo lungo viaggio, appaiono evidenti le lacerazioni tra il teatro commerciale, il teatro capocomicale e quello creativo affidato all’immaginazione, così come risultano evidenti le divergenze tra attore e personaggio lungo un itinerario che dai guitti, che troviamo anche nei Carri di Tespi del fascismo (grandi padiglioni in strutture lignee coperte, adibiti ai comici nomadi, anticipatori del Teatro di strada di sessantottesca memoria), porta all’attore borghese, con i suoi vezzi e l’amore per l’immedesimazione, che non vuole dipendere da registi come Hinkfuss, fino all’attore marionetta che troviamo nell’Arsenale delle Apparizioni, per concludere con l’attore sciamano o mago, rappresentato da Cotrone.

Il viaggio si trasforma in fuga, in particolare dalla scena pubblica, un tempo tanto ambita, per finire in uno spazio decentrato, quello della Villa della Scalogna, spazio dell’Avanguardia, dove si sperimenta il rapporto tra l’attore in scena e l’attore in video che, nel nostro caso, è rappresentato dal muro ocra dove Cotrone proietta frammenti di immagini della Favola del figlio cambiato. Si passa, così, dal teatro come luogo in cui si mette in scena la vita e non la finzione, come nei Sei personaggi, al teatro in cui si dà voce al pubblico, come in Ciascuno a suo modo o in cui ci si ribella al regista, come in Questa sera si recita a soggetto, per scegliere lo spazio dell’immaginario che, per Artioli, è anche un immaginario cristiano, dove la vita soccombe all’Altro che non si conosce per la perdita della sua presenza e per essere diventato fantasma, onde predisporsi alla lotta contro i Giganti, nel momento in cui il senso ultimo sarà quello di non aver senso.

Beckett è già dietro l’angolo, come ha dimostrato Gabriele Lavia nella recentissima messinscena dei Giganti della montagna, con Ilse impersonata da un’eccellente Federica Di Martino.

Collegamenti

Il realismo (globale) di Milo Rau

Cos’è un autore? Cos’è il teatro mondiale? Cos’è il realismo globale?

Sono alcune delle domande a cui Milo Rau prova a rispondere nelle pagine di questo volume, che raccoglie scritti d’occasione (dalle interviste ai saggi, dai discorsi ai manifesti) composti nell’arco di un decennio.

Ne emerge non solo il ritratto di un autore fra i più controversi della nostra epoca, ma soprattutto una riflessione paradigmatica sulla funzione dell’arte nel mondo contemporaneo.

Collegamenti