Logbook

Approfondimenti, interviste, recensioni e cultura: il meglio dell’editoria e delle arti da leggere, guardare e ascoltare.

Instabili e vaganti, senza fissa dimora. Ma con il mondo e la natura come palcoscenico. E con il corpo come teatro

Il volume Stracci della memoria, pubblicato da Cue Press, mi permette di fare alcune riflessioni sulla dimensione teatrale del terzo millennio, tipica di una generazione che ha scelto di rinunziare al testo come rappresentazione per accedere a un lavoro artistico capace di coinvolgere il corpo, da utilizzare per la realizzazione di un ‘progetto’. Non si tratta del teatro del corpo, inteso come corpo della parola, bensì del corpo del performer che sostituisce la parola con l’azione fisica.

Il volume di Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola fa riferimento al lavoro svolto dalla Compagnia Instabili-Vaganti, tra il 2004 e il 2018 che già, nella denominazione, evidenzia una vocazione, comune a tante altre, che consiste nel non avere una stabilità, ovvero un luogo dove operare e nell’essere instabili in tutti i sensi, anche economicamente, tanto da andare alla ricerca di ‘residenze’, non soltanto nazionali, ma anche internazionali.

Sono, insomma, delle mine vaganti che fanno, del viaggio, un mezzo di conoscenza di altre realtà consimili, appartenenti a continenti diversi. I ‘progetti’ che ne scaturiscono sono tipici di chi va alla ricerca di avventure, soprattutto, nel campo performativo, comuni a tanti gruppi instabili e vaganti che si incontrano nei vari festival internazionali.

Come si può intuire dai loro tracciati teorici, tutti mostrano la vocazione a contrapporre l’uso del corpo a quello della voce e, ancora, l’uso estetico (coinvolgimento culturale dello spettatore) a quello sinestetico (coinvolgimento sensoriale dello spettatore). Non manca, in questi gruppi, una incontrollata presunzione, dato che pur ammettendo di conoscere e di aver studiato la tradizione dei Maestri, insistono in una ricerca troppo personalizzata, con apparati teorici che, in fondo, ripetono quanto hanno appreso dagli stessi Maestri che, in molti, non hanno conosciuto, ai quali si sono accostati leggendo le loro teorizzazioni.

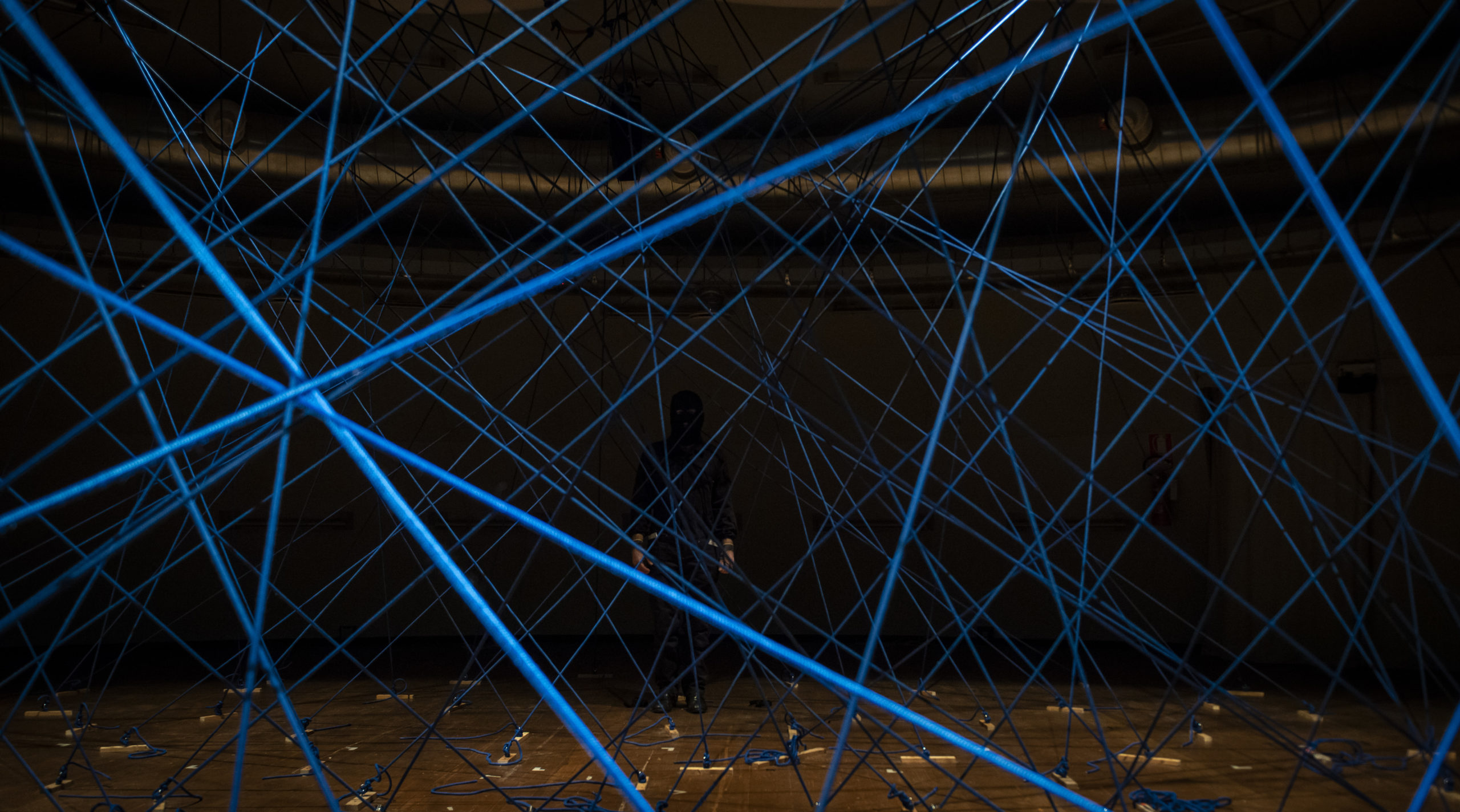

Cosa hanno imparato da costoro? Per prima cosa l’uso dello spazio, non certo quello dei teatri tradizionali, bensì quello che si trova in Natura o in luoghi abbandonati, in chiese sconsacrate o nei villaggi. Si tratta di spazi non deputati che cercano di confermare la forza del ‘naturale’, da contrapporre a quella della finzione. In tutti questi gruppi, del terzo millennio, si riscontra la riattivazione di pratiche originarie che comportano una diversa concezione del Rito che mostra evidenti contatti con le operazioni già svolte dal Bahuaus, da Grotowski, da Barba, da Brook, ma anche dai nostri Leo De Berardinis e Carmelo Bene.

Altro elemento che li accomuna è l’uso della ibridazione, della interculturalità, della frammentarietà, non per nulla pubblicano le teorie di ciò che fanno, piuttosto che i testi, trattandosi, appunto, di frammenti. A costoro, non interessa un ‘ordine’, preferiscono fondere elementi diversi che si scontrano con ogni tipo di drammaturgia prestabilita, tanto da aderire a un ‘disordine’ consapevole che dovrebbe corrispondere al disordine della memoria che raccoglie ‘stracci’ del passato per costruire un processo unitario che scorre come un fiume a cui è necessario porre degli argini. Questi gruppi lavorano anni per dare unità a una molteplicità di materiale raccolto, fatta, soprattutto, di letture, anch’esse frammentarie, un po’ caotiche che alternano nozioni filosofiche con altre antropologiche che fondono, a loro volta, in teorizzazioni pro domo sua, ben sapendo che il teatro, che loro definiscono convenzionale, odia le teorizzazioni, essendo, il palcoscenico, luogo dell’azione, sia testuale che performativa.

Come se non bastasse, costoro vanno in cerca della tradizione ermetica, condita con quella alchemica, per trasformare le loro emozioni in azioni performative e dare, agli impulsi corporei, una forma pura. Le loro riflessioni, frutto di letture episodiche e non strutturali, si trasformano in materiale di Workshop, di spettacoli interattivi, per i quali, diventa determinante l’apporto di videomarker affinché performer e immagine proiettata diventino uno spazio comune.

Insomma, gli stimoli sono tanti per chi avesse voglia di leggere questo libro che racconta, anche, la storia di un progetto dal titolo emblematico: Stracci della memoria che raccoglie un materiale immenso, strutturato in una trilogia che ha una sua genesi : Il sogno della sposa e un suo ‘sviluppo’, attraverso altre tappe: La memoria della carne e Il canto dell’assenza che confluiranno in uno spettacolo unico: Il rito, sviluppo avvenuto durante i loro viaggi nelle risaie dei villaggi coreani, nelle case colorate della città del Messico, negli spostamenti da Pechino alla Patagonia, nei vari festival etc, tutti necessari per scoprire nuovi mondi, nuove maniere di relazionarsi, nuove fasi di creazione che, infine, caratterizzano una tipologia di teatro, quella tipica del terzo millennio.

Collegamenti

Il Pilastro e la cupola di Dom: gli anni incauti di Laminarie

Anni incauti era il titolo dell’ultima rassegna di Laminarie ed è anche quello di un libro che doveva essere presentato in questi giorni. A cura di Bruna Gambarelli, con Febo Del Zozzo anima della compagnia bolognese, ricorda i dieci anni di attività al Pilastro in modo originale. I centri sono due: L’invenzione di Dom la cupola del Pilastro (come recita il sottotitolo), lo spazio dove in questo decennio Laminarie ha operato; la rivista Ampio raggio, editata in otto numeri, più un numero 0 del 2009. Pubblicato da Cue Press, il volume (176 pp., euro 25,99) si può trovare come e-book, ma anche in librerie e biblioteche cittadine.

Ci spiega Gambarelli: «Abbiamo pensato di raccogliere i pensieri che hanno attraversato questi anni di impegno sui fronti del teatro contemporaneo, del territorio, dell’attività teatrale per i bambini, del cinema, della ricerca sulle memorie della zona».

Questi pensieri si erano sviluppati soprattutto intorno alla rivista: «Non volevamo compilare noi una specie di ‘best off’. Allora abbiamo chiesto a critici, studiosi, artisti, che in questi anni hanno incrociato il nostro lavoro e scritto per Ampio raggio, di segnalarci articoli che secondo loro bisognava ripubblicare. Poi abbiamo domandato loro di regalarci qualche intervento originale, o di permetterci di ripubblicare loro testi che ritenevano importanti rispetto ai temi che abbiamo trattato».

Nel libro si trova di tutto, con discorde coerenza: interventi del geografo Franco Farinelli, del critico teatrale Gianni Manzella, del direttore della Cineteca Gian Luca Farinelli e di altri; riprese di articoli su vari argomenti, dai graphic novel di Andrea Bruno alle musiche di Joe Hisashi per i film di Miyazaki e di Kitano, da una storia del Pilastro tracciata da uno dei primi abitanti, Oscar De Pauli, a discussioni su centro e periferia, a un’intervista a Gianni Berengo Gardin circa il lavoro fotografico sulle famiglie del quartiere, del maggio 2010.

Il primo intervento che si legge, di Maria Concetta Sala, insegnate, studiosa di problemi della città, bene colloca l’intervento di Laminarie tra «meravìglia» e «granelli di sabbia», ossia tra avventura della scoperta e rifiuto di ima riproduzióne pacificata delle cose. Cinque sono le «virtù» di Laminarie, evidenzia la studiosa: combinare spettacoli, concerti, incontri, residenze, letture pubbliche, tra diversi ambiti disciplinari e teatro contemporaneo; superare la fratture tra arte e vissuto, soprattutto con gli interventi per i ragazzi; abitare un teatro facendolo interagire con il territorio; dialogare con la «necessità», ossia con gli abitanti, dando loro la voce con diversi mezzi; partire, rapportando tutte queste pratiche radicate con altre esperienze e altri artisti, a livello nazionale e internazionale.

Anni incauti, ma con metodo

Ci sono pur sempre diverse pubblicazioni dedicate ad esperienze teatrali e ai loro protagonisti: mai abbastanza, per la verità, ma raramente è dato avere per le mani un libro polifonico come questo, un oggetto colmo di soggettività, che in qualche modo esprimono se stesse e il loro punto di vista sul circostante quasi servendosi di DOM, ovvero l’invenzione della cupola del Pilastro, come fosse una piattaforma, offerta dagli artefici della compagnia Laminarie, con quella generosità priva di precauzioni e parafulmini che si svela appunto già dal titolo, omonimo alla loro più recente stagione: gli Anni incauti.

Un titolo molto suggestivo che sembrerebbe alludere persino ad una certa sventatezza, se non fosse che risulta molto difficile definire cosi l’attitudine ponderata di Bruna Gambarelli ad osservare e fare interrogazioni, quasi fosse impossibile per lei, parlare di sé, non soltanto parlandosi addosso, ma specchiandosi nelle altrui narrazioni. Qui si va molto oltre infatti, affermando un discorso pluricentrico, in cui non necessariamente l’esperienza di Dom in quanto tale assume un valore paradigmatico, ma tutto ciò che ci sta dentro e intorno viene rappresentato, chiosato, raccontato e smontato pezzo per pezzo, senza assumere quelle cautele che di solito servono a non sporcarsi: insomma, siamo in una sorta di ciclofficina, se Ampio raggio è il titolo della pregiata rivista d’esperienze d’Arte e Politica, che costituisce l’ossatura del volume editato per i tipi di Cue Press a novembre 2019.

Anni incauti è costruito come una lettura a ritroso di un’esperienza decennale ancora in essere, il che evita il tono funerario celebrativo che a volte accompagna questa tipologia di operazioni. Rischio dribblato persino allorquando si ripropongano riflessioni di eccellenti compianti maestri e sodali quali, ad esempio, Claudio Meldolesi: il fatto è che gli interventi succedutisi in questi dieci anni di teatro e di rivista vengono ri-scelti e riletti da autori di ieri e di oggi e arricchiti di senso ulteriore, senza un nostos cui riferirsi.

La cosa sorprendente è che moltissimi scritti sono per l’appunto interviste, dibattiti svolti con un esprit de finesse ancora più spiazzante perché rivolto ad altri che DOM stesso e chi lo ha fondato, eppure si riconosce precisamente in tutti quella densità, quella materialità, quel peso specifico che sono la cifra inconfondibile di tutta la poetica e il duro lavoro scenico di Febo del Zozzo e anche la natura bruciante dell’approccio alle questioni pedagogiche da parte della Compagnia tutta. Un che di sacrale e pagano al tempo stesso si respira in certi allestimenti dei loro ed anche emerge dalle tonalità calde, ferrigne, encaustiche che dominano tutta la parte iconografica del volume: il calore dei corpi, dell’agape, delle luci soffuse, degli interni intimi, dell’energia che plasma le cose, traboccano dalle pagine, mentre i titoli dell’indice ci fanno capire come amando e scegliendo talenti, competenze, opinioni e soprattutto storie di altri, tanti altri, non necessariamente artisti ed intellettuali, non necessariamente affiliati alla grande comunità teatrale, si riesca a parlare di se stessi in maniera estremamente efficace. E soprattutto, utile.

Anni incauti potrebbe essere anche letto come un manuale, un manuale o meglio un antidoto, ad una certa stupidità dei tempi, proclamando anche la bellezza dello sguardo che non conosce e non sa, ma vuole ornare e occupare, come acutamente nota Claudia Castellucci in uno dei piccoli saggi o haiku di saggistica che compongono il libro: discorso che mette a zero le chiacchiere sulla periferia ghetto. Non si sarà mai costretti o esiliati in un posto se lo si occupa e cura con abbellimenti e pratiche, con gesti precisi e amorevoli, con parole nette, quasi affilate, come nota Marchesini nel testo più flaneur, in riferimento a Bruna. Parole che tuttavia non feriscono, neppure definiscono una per tutte o circoscrivono il senso, ma richiamano semplicemente alla necessità della responsabilità e scusate se è un poco che non è mai abbastanza, ma eccede, esagera e insiste, come rammentano titoli di spettacoli e stagioni delle nostre Laminarie.

Occupare, non significa qui trasgredire sui confini della Polis, ma risemantizzare il termine e portarlo ad un valore di limen sacro fatto per gli attraversamenti. Lo stare di Bruna e Febo, straordinario e fecondo sodalizio di arti e di vite, non è il comodo piazzarsi o l’imperiale «hic manebimus optime», ma lo stare vigile di chi ha natura nomadica e non è un caso che due mappe siano presenti all’interno del libro, la pianta del DOM, la cupola al Pilastro riabilitata e riusata cosi poieticamente prima che le rigenerazioni urbane fossero in voga, e gli itinerari dolenti di Laminarie, (che dedicò non molto tempo fa un bellissimo approfondimento anche fotografico al tema dei nuovi steccati europei), nella sua versione non stanziale, ma progettuale, lungo le rotte delle crisi e dei conflitti. Laminarie dunque e, per esempio, la Ex Jugoslavia, sempre per assumere quei ‘io c’ero e testimoniavo, portavo il mio corpo e il mio discorso’, che sta tutto dentro il pensiero di Simone Weil, figura straordinariamente mentore per Bruna Gambarelli.

Ma ci sono tante altre declinazioni di Laminarie, quella certo alta, di chi affronta l’infanzia con gli strumenti del mito e della fiaba decostruendo l’idea di una pedagogia per l’infanzia e l’adolescenza che debba ammaestrare e insegnare e intimorire, come secondo canoni assunti dalle esperienze della Societas Raffaello Sanzio, andando poi molto oltre, verso una comunità che impara dal suo crescersi, quella di Laminarie, quasi compresse, potremmo dire, ma sempre risorgenti, da un perverso incrociarsi di sbadataggini e dimenticanze della burocrazia sulle Periferie, salvo poi doverci tutti tornare sopra con alti lai, come necessario, del resto, perché nulla è dato mai per scontato e acquisito nella nostra difficile storia civile. Ci sono le Laminarie che vincono un premio UBU solo pochi anni fa per la tipologia particolare del loro lavoro sulle Periferie appunto, assolutamente culturale e non socio-assistenziale proprio perché svolto a stretto contatto con chi opera negli altri settori deputati con il rispetto dovuto alle diverse identità e funzioni. Ci sono le Laminarie che rischiano successivamente in maniera del tutto incongrua di perdere i finanziamenti ministeriali e resistono, resistono, resistono grazie ad una campagna d’amore nel Quartiere che sembra persino leggenda, nel momento in cui il clima sociale sembra brutalmente virare verso una caccia alle streghe anacronistica quanto vigliacca.

Insomma ci sono le Laminarie che avrebbero del tutto il diritto di sentirsi frustrate, appartate non per scelta, perché in effetti, un centro potrebbe essere in ogni punto della mappa, potrebbero fiaccarsi in tanto tenere la tensione, invece non se lo concedono, per il semplice fatto che c’è DOM e Dom è una residenza teatrale, ancorché eterodossa ed un posto da frequentare con naturalezza senza necessariamente definirlo. Pertanto, non deve diventare l’esperienza temporary, ma un’istituzione che fa parte di un polo cultural-artistico complessivo, che assuma le tante esperienze aggregative fatte al Pilastro e le porti a valore. La compagnia Laminarie insiste e persiste perché c’è un quartiere, dietro di lei, come forse raramente succede in Italia ad un gruppo teatrale e perché non si può mollare su una cosa viva e vitale, anche se ogni tanto tira o prende pugni nello stomaco.

Per questo si racconta la storia di Febo atleta di se stesso e scultore di spazi, (non dimentichiamo la sua formazione all’Accademia di belle Arti), di Bruna teorica e promoter insieme, animale politico in essenza e dei loro fidi collaboratori, cui ormai potremmo aggiungere le loro splendide ragazze, anche attraverso l’Archivio digitale di Comunità, una creatura di tutti e dunque anche loro. Per questo il nucleo forte di DOM, viene attraversato dai fatti tragici della Storia, come per esempio i fatti della Uno Bianca e dal grottesco leghista della cronaca di oggi, come da un fuoco che forgia continuamente.

Nello stesso tempo, l’ampio raggio della visione consente sulla pagina di parlare di fumetti e Carmelo Bene, di foto di famiglia e televisione di quartiere senza fare calderone, senza scadere mai nel pop del gran banale quotidiano, senza blandire in nulla il nazional-popolare e tenendo alta la barra del linguaggio.

Né popolari, né populisti, ma cittadini artisti tra cittadini attivi, io credo che faranno seguire molti altri anni imperfetti e rigorosi, di cimento e di prova cui sapranno trovare altri titoli prescrittivi e predittivi, come è loro cifra, del loro stare e mostrare, non per indicarci una via maestra, ma per chiamarci a non avere paura e a stare sul pezzo. Restano sul tappeto, annose e delicate questioni, adombrate dall’acuto e appassionato intervento del critico e intellettuale Massimo Marino, su cui mi sembra opportuno chiudere e nello stesso tempo tenere in sospeso fiato e idee in attesa, forse, di una capriola e di una nuova invenzione, che favorisca il riconoscimento di valore e perché no, di merito, delle esperienze, che porti ad una centralità forte, ma che personalmente sono convinta si avrà cercando e trovando ancora molti compagni di strada e di convivio che abbiano voglia ed energia di focalizzare insieme obiettivi di trasformazione possibili fuori dal piagnisteo e dal chiacchiericcio spossante e che sappiano smascherare orizzontalità fasulle o addirittura perniciose, che di fatto abitiamo smarriti perché non sappiamo, prima ancora di capire se distruggere o cambiare, percorrere e rendere sicuri e percorribili canali di navigazione tra basso e alto e viceversa e agire anche la verticalità, qualcosa, a ben vedere, di molto diverso dal verticismo.

Collegamenti

E, accanto ai templi, su pendii di rocce, tra cavea e tribune, sorsero i nuovi teatri. Perché il sacro convivesse col profano

La nascita dei primi teatri in legno e, successivamente, di pietra, coincide con la nascita della civiltà occidentale, quando verrà sovvertita la concezione tribale del rito, per dare spazio, alla nascente societas, di convivere con apparati di intrattenimento sociale, per i quali saranno necessari le codificazioni delle leggi, delle religioni e anche dei teatri, concepiti come luoghi di rappresentazione e di dibattito pubblico. A dire il vero, anche le società tribali avevano una loro idea di spettacolo, fondata sull’uso del corpo e della danza e su un ‘non spazio’, poiché questo era disignato direttamente dai loro movimenti ritmici.

Il ‘nuovo teatro’ si distinse non solo per l’uso della parola, ma anche per le forme architettoniche che utilizzavano pendii di roccia dai quali si ricavavano le tribune, la cavea, l’orchestra e la scena. Erano costruiti accanto ai templi, affinché il sacro e il profano potessero convivere in una sorta di dialettica tra il rituale e il sociale. Questi luoghi si distinsero, non certo per il prestigio della polis, ma per il senso di appartenenza a una cultura comune.

Nicola Savarese, a cui dobbiamo un fondamentale studio su Teatro e spettacolo tra oriente e occidente (Laterza), e che ha contribuito al progetto del libro, nella sua introduzione, ne elenca più di mille, di cui 881 documentati, restaurati e conservati, oltre che visibili, e ben 124 identificati e localizzati, utilizzando fonti letterarie, iscrizioni, etc. A questi vanno aggiunti 257 anfiteatri e, più o meno, 60 circhi. Si tratta di un patrimonio immenso che è anche testimonianza delle civiltà che si sono susseguite e che, pur con notevoli cambiamenti architettonici, testimoniano una forma di necessità, quella di vedere rappresentata la storia dell’umanità sullo sfondo di rivolgimenti politici, sociali, religiosi, poetici che hanno trovato, sulla scena, il luogo di divulgazione.

Vincenzo Blasi ha raccolto queste testimonianze in un volume, edito da Cue Press: Teatri greco-romani in Italia, utilizzando l’ordine alfabetico, città per città, fornendoci un dizionario di circa 250 monumenti adibiti a spettacoli teatrali, segnalando quelli già accertati, oltre quelli identificati su basi epigrafiche o letterarie. Si tratta di un libro prezioso, una specie di vademacum tra il colto e il popolare che permette al lettore di conoscere le particolari costruzioni, grazie a una puntuale iconografia sui teatri esistenti, arricchita da ‘schede’ che mettono in risalto le differenze architettoniche, oltre che estetiche. Il volume contiene una terminologia specifica e una bibliografia che riguarda le fonti cronologiche delle costruzioni. Si va da Acerra a Zagarolo, con i loro teatri, anfiteatri, circhi, odeon, con le varianti che li hanno contraddistinti, tra spazi grandi, come quello di Siracusa, e spazi piccoli, come quello di Palazzolo Acreide.

Parecchi di questi sono da ritenere ‘preziosi’ o ‘stravaganti’, come quelli raccolti da Michele Roberto e Liliana Chiari, riguardanti i teatri italiani costruiti dopo l’Olimpico di Vicenza, quando, tra il 1500 e il 1600, furono realizzati, su modelli antichi, teatri come quello di Sabbioneta, del Farnese di Parma, o quelli ricavati da Ville reali, da Fortezze, da Chiese o da Palazzi signorili.

Tra questi vorrei segnalare il teatro intestato a Rosso di San Secondo, di Caltanissetta, costruito all’interno del Palazzo Moncada, sorto nel 1650, su progettazione dell’architetto Carlo D’Angelo, in stile barocco, con influssi rinascimentali, dove si può ammirare una Scena Frons tutta in pietra d’epoca, una vera e propria scenografia seicentesca con ampie finestre che Paolo Mandala ha voluto rimanesse sempre tale nella sala grande del Teatro, mentre nei corridoi si possono ammirare dei portali, sempre d’epoca, che costituiscono quella ‘preziosità’ o ‘stravaganza’ che caratterizza un simile spazio, assente dalla nostra storiografia e che meriterebbe che vi entrasse con tutti gli onori.

Collegamenti

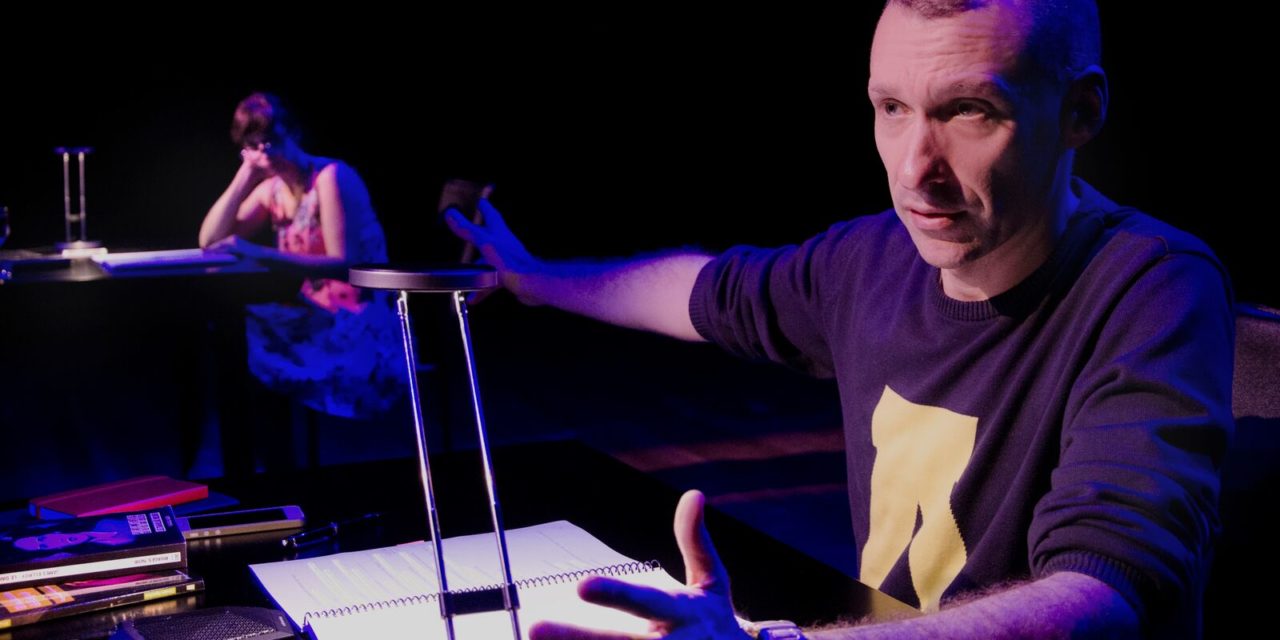

Sergio Blanco: Autofinzione. L’ingegneria dell’io e Teatro

«Nella scrittura dell’io trovo un’opportunità di dirmi, la possibilità di costruire il mio racconto e di andare incontro agli altri. Non smetterò mai di ripeterlo: scrivo su di me perché sono solo e ho bisogno di incontrare gli altri. Scrivo su di me nel tentativo di capire me stesso e gli altri. Scrivo su di me proiettandomi in situazioni immaginarie, ne tentativo di decifrare il mondo».

È quanto scrive Sergio Blanco nel volume Autofinzione. L’ingegneria dell’Io, volume pubblicato con fiuto e tempestività editoriali da CuePress di Mattia Visani insieme alla raccolta dei testi teatrali: Tebas Land, L’ira di Narciso e Il bramito di Dusseldorf. Quest’ultimo testo visto nell’edizione Vie del 2019.

I tre testi teatrali si richiamano, la scrittura di Blanco ha un suo andamento carsico, è come se alcune parole link, alcuni dialoghi facessero da collegamenti ipertestuali non solo fra le diverse drammaturgie ma anche e soprattutto nella costruzione di quell’autofinzione del sé che Blanco racconta nella sua riflessione saggistica. Nessuna pretesa di novità, l’autofinzione è un escamotage narrativo che ha i suoi illustri predecessori che Blanco chiama in causa nell’excursus storico/letterario che precede l’illustrazione della sua prassi di autofinzione, della necessità di raccontarsi mentendo e nella menzogna facendo emergere brandelli di verità, di autenticità. L’autore offre un excursus autorale all’insegna di autori che hanno fatto di loro stessi soggetti di autofinzioni, di biografie ideali, story teller di una vita destinata a farsi una, nessuna e centomila, di tutti e di nessuno. E allora Blanco spazia da San Paolo a Sant’Agostino, da Montaigne a Rousseau per arrivare a Rimbaud e Nietzsche, senza dimenticare Freud e prendendo come auctoritas Serge Dubrovsky quando scrive: «L’autofinzione è una finzione di fatti e avvenimenti strettamente reali». Tutto ciò ha una sua direzione precisa, un modus operandi che porta a cercare l’alterità in sé e il sé nell’alterità.

I due volumi mettono nero su bianco la poetica di Sergio Blanco, sono una lettura stimolante, a tratti prevedibile, ad altri tratti terrificante per l’insistenza su violenza e sesso, nel segno di una corporeità che punisce e resuscita al tempo stesso. Intrecci e storie che di volta in volta vengono smentite, le storie biografiche sono all’ordine nella narrazione di Blanco. Se Autofinzione. L’ingegneria dell’Io pone i presupposti teorici, anzi elabora la teoresi partendo dalla prassi, è nei testi che si svela e che si concretizza la capacità di incastrare storie, di spiazzare il lettore/spettatore e di costruire un dialogo su sé che trasforma Sergio Blanco e la sua opera in oggetti di narrazione e soggetti d’autore. Nel Bramito di Düsseldorf la presenza del drammaturgo alias Sergio Blanco è messa in crisi dalla morte del padre. Perché l’autore è a Düsseldorf? Per presenziare alla mostra dedicata all’omicida seriale Peter Kurten oppure per firmare il contratto in qualità di sceneggiatore di film porno? Tutto ciò è messo in crisi dalla morte (reale?) del padre… In tutto ciò s’inseriscono riferimenti a L’ira di Narciso, anche in quel caso serial killer e sesso vanno di pari passo, ma anche a Tebas Land, per l’interrogativo posto sulla figura paterna. Questo per dire che nel volume che riunisce i testi del drammaturgo franco/uruguaiano c’è la dimostrazione, la realizzazione di una estetica che gioca sul crinale della menzogna e della verità, sulla costruzione di un Sé che, per quanto autentico, è sempre sé costruito, riflesso di un mondo, degli incontri che si fanno, di quella irrefrenabile necessità di mentire a sé stessi e agli altri per essere il più credibili possibile.

La lettura dei tre testi è una lettura che a tratti infastidisce per la sua svergognata pornografia del sé, è una lettura che inquieta e che mostra come la realtà e con essa la verità siano un prisma dalle molte facce in cui è difficile venirne a capo. La sicurezza arriva solo dalla scelta di poter scegliere ciò che è vero, anche se vero non è, ciò che è reale anche se reale non lo è. Tutto può essere credibile e al tempo stesso, quando si crede di aver trovato un bandolo della matassa narrativa, arriva lo spiazzamento, nutrito dalla consapevolezza della finzione… questo accade nelle pièce del drammaturgo e regista franco-uruguaiano che, alla prova della pagina scritta, reggono e restituiscono l’acume di un artista che ha conquistato il pubblico l’anno scorso con El Bramito di Düsseldorf, uno spaccato dell’indefinibile realtà in cui lo spettatore è chiamato a riflettersi, sballottato fra essere e apparire, racconto e vita, verità e finzione.

Collegamenti

Famiglie arcobaleno prendono la scena

Giugno 2016. Era da poco stato approvato il decreto Cirinnà quando, nel teatro di Castrovillari, al festival Primavera dei Teatri, debuttò o, per meglio dire, deflagrò l’anteprima nazionale di Geppetto e Geppetto, lavoro prezioso e delicatissimo di e con Tindaro Granata, Angelo Di Genio e un gruppo di attori affiatati, che racconta in maniera estremamente semplice e reale la situazione delle famiglie omogenitoriali e le loro vicissitudini. Lo spettacolo in questi anni ha riscosso grande successo di pubblico in tutt’Italia, spesso accompagnato da dibattiti pubblici con autore e compagnia. Mentre Familiae, raccolta inedita dei testi Antropolaroid e Invidiatemi come io ho invidiato voi e la prima edizione di Geppetto e Geppetto di Tindaro Granata, è uno dei libri teatrali più richiesti nelle grandi librerie. Da qui la decisione da parte della Cue Press di rieditare la raccolta con l’aggiunta della versione definitiva della fortunata drammaturgia Geppetto e Geppetto. I tre testi, accompagnati dall’introduzione di Damiano Pignedoli e la postfazione di Carmelo Rifici, sono un tuffo nell’universo drammaturgico del talentuosissimo auto-attore siciliano: dal monologo in dialetto stretto, ritmico e cantilenante di Antropolaroid, al parlato scomposto di una lingua naufragata in Invidiatemi come io ho invidiato voi, fino al linguaggio quotidiano, emotivo e reale del nucleo familiare di Luca e Tony, i due padri di Geppetto e Geppetto. Al centro delle diverse scritture che presentano stili e dispositivi drammaturgici diversi, il perenne incontro/scontro tra identità, famiglia, società e il dispiegarsi lieve e lirico di esistenze in bilico e al limite, tra libertà e necessità, spinta vitale e dogmi, che sono alla base di quello che chiamiamo Teatro.

Anni incauti: l’invenzione di Dom

Antologia della rivista Ampio Raggio. Esperienze d’arte e di politica: Rivista semestrale diretta da Bruna Gambarelli per la Compagnia Laminarie, la rivista del quartiere Pilastro di Bologna pubblicata per festeggiare i dieci anni di insediamento dell’iniziativa.Ampio Raggio accompagna le attività del teatro Dom la Cupola del Pilastro, gestito a Bologna dalla compagnia Laminarie (Premio Ubu 2012), con l’intenzione di contribuire alla sua storia e alla sua attività, focalizzata su una pratica di teatro in dialogo con la necessità.

Gli interventi che compongono questo libro sono di artisti studiosi cittadini che hanno attraversato le pratiche teatrali della compagnia Laminarie da quando, dieci anni fa, si è insediata al Pilastro per fondare lo spazio Dom. Gli autori dei testi sono stati invitati a rileggere gli articoli pubblicati nella rivista Ampio raggio. Esperienze d’arte e di politica che hanno accompagnato la costruzione di un luogo di pratiche e riflessioni in una terra di confine. E a riprendere il filo di alcuni tra quei contributi, quasi come spartiti da variare e arricchire di temi e motivi ulteriori, tanto il materiale di partenza è ricco di possibilità espressive. Ne è venuta una concertazione di singolare ampiezza e ricchezza che riceviamo come un dono.

La rivista, già a partire dal titolo, vuole riflettere ad ampio raggio sull’arte e inseguire una luce viva e sottile, diretta a illuminare di volta in volta un sito e i suoi paraggi. Una rivista piccola da portare in tasca, che inviti alla collaborazione, alla ricerca, allo scambio, a stretto contatto con i movimenti, le associazioni, gli abitanti del quartiere e della città di Bologna, nonché con persone affini e diverse di altri luoghi e città.

«È una rivista di piccolo formato, composta da contributi brevi, puntuali e antidemagogici, seguiti da un sunto in inglese, impaginati dalla grafica mossa di Alex Weste, e intervallati da foto che sembrano frammenti d’uno specchio da ricomporre a fine lettura.

Si chiama Ampio Raggio, e la produce il gruppo teatrale delle Laminarie, diretto da Bruna Gambarelli e insediatosi al Pilastro sotto la cupola del Dom. La sede, adiacente alle scuole, è diventata presto un punto di riferimento sia per questa periferia sia per movimenti culturali di portata internazionale. […] I temi sono tanti, ma il filo che li tiene insieme è chiaro. Radicandosi nel quartiere più ‘difficile’ di Bologna, le Laminarie si chiedono come organizzare una cultura che sia aperta ma non pubblicitaria, rigorosa ma non di casta: e Ampio Raggio è già una nutriente».

Vizi e difetti dell’italica mediocrità. Servilismo vigliaccheria corruzione. Cinecampionario di tipologie. Cioè Alberto Sordi

Mentre per il centenario della morte (15 giugno 1920) è annunciata una grande mostra a Roma, a cura di Vincenzo Mollica, Alessandro Nicosia, Gloria Satta (7 marzo – 29 giugno), l’Editore Cue Press pubblica un volume di Maurizio Porro, Alberto Sordi, in edizione riveduta e ampliata: un’occasione per riflettere su come gli storici del cinema e del teatro debbano accostarsi a un ‘fenomeno’ che ha caratterizzato persino la vita sociale di un popolo.

Compito degli studiosi, infatti, è quello di sezionare, separare, distinguere, individuare le fonti, chiarire le loro funzioni in rapporto agli eventi storici in cui ‘il fenomeno’ ha iniziato a farsi conoscere.

Maurizio Porro, oltre che cronista, è anche uno storico. Non per nulla, Alberto Bentoglio, Direttore del Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali dell’Università degli Studi in Milano, lo ha voluto come docente di Storia della Critica dello Spettacolo alla Statale. Uno storico che dispone di innumerevoli documenti nella sua ricca biblioteca, ma è stato ed è anche un testimone di quello che scrive.

Nel suo Alberto Sordi, prima di approfondire il grande attore cinematografico, Porro ha voluto ricercarne le ‘fonti’ teatrali, individuando in esse le invenzioni di quei ‘caratteri’, di quell’arte di arrangiarsi, tipici dei cittadini italiani. Sordi, come attore, nasce e Milano, iscrivendosi alla scuola dei Filodrammatici, frequentata da Giorgio Strehler e Franco Parenti, dalla quale non viene accettato per il suo accento troppo romanesco. A Milano era andato per lavorare come assicuratore (stipulava polizze per la vita). Egli, però, voleva fare ben altro, magari lavorare nella Rivista.

Porro ci racconta il primo incontro importante della sua vita professionale con l’impresario Angelo Muzio che gli propose di realizzare uno sketch comico in uno spettacolo di balletti, grazie al quale debuttò al Teatro Dal Verme. Fece presto a farsi notare, tanto da essere scritturato (1938-1939) dalla Compagnia Riccioli-Primavera, con cui cominciò a imparare il mestiere, iniziando a conoscere i meccanismi di ricezione del pubblico, quel pubblico a cui dedicherà tutta la sua vita d’attore e che sempre ringrazierà perché diceva di dovergli tutto.

Seguiranno gli anni dell’avanspettacolo, recitando nella nuova edizione di Za-Bum nel 1943, con uno sketch in cui dimostrava come un pazzo potesse diventare dittatore. La prima grande occasione gli fu offerta da Garinei e Giovannini che, nel 1945, lo scritturarono per Soffia so’. Intanto, vanno segnalati due successi particolari: la vittoria al concorso indetto dalla MGM per doppiare Oliver Hardy e la scrittura alla Radio con una trasmissione che si intitolava Vi parla Alberto Sordi. La radio, a quei tempi, sanciva il successo di un attore, oltre che la notorietà. Basterebbe ricordare le trasmissioni di Franco Parenti (Anacleto il gasista), Tino Scotti (Buon giorno Buonasera) e Dario Fo (Poer nano) che, grazie ai loro sketch esilaranti, poterono accedere al grande pubblico. Sarà ancora Milano a offrirgli una ulteriore opportunità: Remigio Paone lo scelse come partner di Wanda Osiris in Gran Baraonda (1952), con la regia di Garinei e Giovannini. Sordi veniva da un fiasco clamoroso dovuto allo Sceicco bianco (1951) di Federico Fellini, diventato successivamente un film cult.

La vera storia di attore cinematografico, con pieno successo, la deve a I vitelloni, sempre di Fellini, che gli fece vincere il Nastro D’Argento a Venezia. Fu l’inizio di una carriera che durò fino al 1998.

A Sordi dobbiamo la trasformazione della maschera individuale in maschera sociale, avendo portato sullo schermo un campionario di vizi e difetti di tutte le tipologie di italiani: dal mediocre burocrate all’essere servile, anticipando Fantozzi, dal mammone allo scapolo, dal vedovo al borghese piccolo piccolo, dall’inetto all’imbroglione.

La maschera ‘Sordi’ non è quella ‘nuda’ di Pirandello che mette in gioco i flussi identitari: è la maschera del quotidiano che coinvolge l’uomo di potere e l’uomo della strada, è quella del vigliacco, del pavido, del corruttore e del corrotto, una maschera che si tinge di ironia, di sottile umorismo, comica e tragica contemporaneamente e che, in alcuni casi, attinge alla buffoneria.

Nel volume, Porro raccoglie una serie di giudizi di Comencini, Lattuada, Loy, Risi, Morandini, Montesano, Scola, e lo arricchisce con due sue lunghe interviste e con una iconografia ragionata.

Collegamenti

La grande avventura d’un teatro minore. Amato dai Futuristi. Tra acrobati, giocolieri e chanteuses. Ecco il Café Chantant

A chi voglia conoscere la storia del Café Chantant in Italia, dalla sua nascita agli ultimi strascichi del secondo Novecento, consiglio di leggere il libro di Rodolfo De Angelis: Café-chantant, pubblicato da Cue Press, nella Collana «I saggi del teatro», a cura di Stefano De Matteis, a cui dobbiamo anche la pubblicazione nel 1980 di Follie del Varietà, 1890-1970 (Feltrinelli), coadiuvato nella curatela da Martina Lombardi e Marilea Somaré. Follie del Varietà, 1890-1970 costituisce una specie di arricchimento al libro di De Angelis, coinvolgendo, con brevi scritti di ricordi personali, impresari, comici, soubrettes, critici, tutti attenti a raccontare la grande avventura di ‘un teatro minore’ che ha poco da invidiare al teatro borghese del tempo.

Nella seconda metà dell’Ottocento, grazie a una nuova legge di liberalizzazione in materia teatrale, si affermarono nuovi generi che favorirono l’estensione dello spazio teatrale dal palcoscenico al Caffè, segnando il passaggio da un luogo di dibattito e di riflessione a un luogo di divertimento.

È chiaro che, ogniqualvolta nasce un genere nuovo, non basta indagarlo esteticamente, anzi diventa necessaria una indagine di tipo sociologico proprio perché, la diversità dei generi, presuppone pubblici diversi, con differenziazioni di classe sociale, alle quali corrispondono modalità fruitive a loro volta differenti dovute a forme di adesione al genere scelto che rispecchiano la formazione culturale dello spettatore. Basterebbe elencare i generi che si affermarono nel periodo indicato: dal Melò al Melodramma, dal Café Chantant al Varietà, dall’Avanpettacolo al Music Hall, per capire le preferenze di un pubblico che offrono uno spaccato dell’Italia liberale e, successivamente, di quella Umbertina e Giolittiana, con i primi successi dei socialisti. Il pubblico che frequenta il Café Chantant è quello di strada che non va in cerca della legittimazione sociale come quello dei teatri borghesi.

Al Café Chantant bastava una pedana, un pianoforte, una cantante e un’attrazione per far diventare complice lo spettatore, libero di intervenire, durante lo spettacolo, con approvazioni e disapprovazioni, col consenso e il dissenso. Il momento d’oro del Café Chantant coincide col primo decennio del Novecento, proprio quando inizia l’attività Rodolfo De Angelis che, da apprendista ragioniere, si vede catapultato sulle tavole di palcoscenici improvvisati.

Secondo De Matteis, De Angelis non fu né un grande comico, né un grande artista, bensì un buon cantante e, successivamente, un ottimo organizzatore, oltre che un testimone. Dobbiamo a lui il lungo racconto di questo genere, in particolare, di quanto avveniva nei locali di Napoli e Milano, con la capacità di farci rivivere le programmazioni dei Café Chantant, raccontandoci non solo degli artisti, ma anche dei tirasipario e dei portacesti, ai quali si doveva il successo o l’insuccesso dello spettacolo. Si sofferma, inoltre, sugli ‘ordini del giorno’, dove si leggeva: «Ogni minuto di ritardo sarà multato», sui vari ‘numeri’ che venivano eseguiti, sulla spartizione del repertorio. Indugia anche sul malcostume degli spettatori, spesso chiassosi e irriverenti, pronti a evidenziare i loro gusti sessuali, invocando l’artista tettona e ‘cicciuta’, con le divette che si dividevano gli spettatori, che, per loro, si trasformavano in un vero e proprio incubo.

Fondamentale il capitolo che De Angelis dedica alle attrazioni, elencandole quasi tutte: si va dagli acrobati, ai danzatori sul filo, al giocoliere, all’uomo serpente, al ventriloquo, al fachiro, al lanciatore di coltelli, al trio ciclistico, fino ai Quadri plastici che tanto piacevano ai Futuristi, con i quali De Angelis iniziò una collaborazione, non solo come autore insieme con Marinetti e Cangiullo del Teatro della sorpresa, di cui si possono leggere, nel libro, i Manifesti, ma anche come organizzatore della Compagnia del Teatro Futurista che, a dire il vero, non ebbe lunga vita.

Negli anni Trenta, De Angelis registrò un successo travolgente con la canzone: Ma cos’è questa crisi, che lo fece vivere un po’ di rendita, dato che il Café Chantant mostrava già il suo declino.

Collegamenti